Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

Способы и средства защиты

На основе прогнозируемой возможности возникновения аварии, катастрофы или стихийного бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей, нарушить условия их жизнедеятельности, основными способами защиты населения в ЧС являются:

- укрытие людей в приспособленных для защиты помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;

- использование населением индивидуальных средств защиты и средств медицинской профилактики;

- проведение эвакуации населения из зон ЧС в безопасные районы.

Одним из основных способов защиты населения от современных средств поражения в результате крупномасштабных ЧС, вызванных авариями и катастрофами на химически и радиационно опасных объектах, пожарами и взрывами, является укрытие персонала предприятий и населения в защитных сооружениях.

Защитные сооружения ГО - это инженерные сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с техническим кодексом установившейся практики (ТКП 45-2.03-231-2011) «Защитные сооружения гражданской обороны. Нормы проектирования» защитные сооружения делят по защитным свойствам на типы:

- убежища, защищающие от поражающих факторов современных средств поражения, АХОВ, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Обеспечивают непрерывное пребывание в них укрываемых людей в течение двух суток;

- противорадиационные укрытия (ПРУ), защищающие от воздействия ионизирующих излучений, возникающих при радиоактивном заражении местности Кз - не ниже 100 и от избыточного давления ударной волны не ниже 20 кПа;

- сооружения двойного назначения, обеспечивающие защиту от избыточного давления ударной волны не ниже 20 кПа и допускающие непрерывное пребывание в них укрываемых людей до 6 часов;

- защитные укрытия, обеспечивающие защиту укрываемых от избыточного давления ударной волны не ниже 20 кПа и допускающие непрерывное пребывание укрываемых до двух суток.

Использование населением средств индивидуальной защиты (СИЗ) позволит исключить поражение людей при нахождении в зонах заражения.

По назначению СИЗ делятся:

- на средства защиты органов дыхания (СИЗОД);

- средства защиты кожи (СЗК);

- медицинские средства защиты.

По принципу действия СИЗОД могут быть фильтрующие и изолирующие.

К фильтрующим СИЗОД относятся гражданские противогазы ГП-5 и ГП-5М (рис. 1.5 а, б), ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, ГДЗК-У; для детей - ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, камера защитная детская КЗД-4,

респираторы (рис. 1.6) и простейшие СИЗОД (ватно-марлевая повязка - ВМП и противопылевая тканевая маска - ПТМ).

Рис. 1.6. Респираторы РПГ-67 (а), РУ-60М (б):

1 - поглощающие патроны; 2 - пластмассовые манжеты с клапанами вдоха;

3 - оголовье; 4- обтюратор; 5 - клапан выдоха с предохранительным экраном;

6 - резиновая полумаска

Подбор роста лицевой части противогазов ГП-5 (ГП-5М) осуществляется на основе измерения вертикального обхвата головы сантиметровой лентой (табл. 1.1), округляя значения до 5 мм.

|

Таблица 1.1. Подбор роста лицевой части противогазов ГП-5 и ГП-5М

|

||||||||||||||||||

Простейшие средства защиты оргаиов дыхания. При отсутствии противогаза или респиратора, пользуются простейшими средствами защиты органов дыхания - ватно-марлевой повязкой и противопылевой тканевой маской. Они надежно защищают органы дыхания человека (а противопылевая тканевая маска - кожу лица и глаза) от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств. От отравляющих веществ и многих АХОВ ватно-марлевые и противопылевые маски не защищают.

Ватно-марлевая повязка изготавливается из куска марли размером 100 х 50 см, на ее середину кладется слой ваты толщиной 1-2 см.

Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия аварийных химически опасных и отравляющих веществ, радиоактивных веществ (РВ) и бактериальных средств (БС).

Средства защиты кожи делятся на подручные и специальные.

К подручным средствам относятся различная спецодежда, резиновая обувь, перчатки, защитные очки. Спецодежда изолирующего типа изготавливается из таких материалов, которые не пропускают капли и пары ядовитых веществ, обеспечивают необходимую герметичность.

Специальные средства подразделяются на средства изолирующего типа (воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые).

К средствам изолирующего типа относятся общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и комплект защитный пленочный (КЗП). Специальным средством защиты является костюм легкий защитный (Л-1).

К медицинским средствам защиты относятся: аптечка медицинская индивидуальная (АИ-2); индивидуальный противохимический пакет (ИПП) и пакет перевязочный индивидуальный (ПП) (рис. 1.7 а, б, в).

Рис. 1.7. Пакет перевязочный индивидуальный (подготовка пакета для перевязки): а - вскрытие наружного чехла по надрезу; б - извлечение внутренней упаковки; в - перевязочный материал в развернутом виде (1 - конец бинта; 2 - подушечка неподвижная; 3 - цветные нитки; 4 - подушечка подвижная; 5 - бинт)

Медицинская аптечка. В повседневной жизни, а тем более в чрезвычайных ситуациях, появляются травмированные: у одних - раны, переломы конечностей, ожоги; у других - кровотечения, сердечные, головные, желудочные боли, простудные и иные заболевания. Домашняя аптечка должна содержать хотя бы минимум медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи.

В производственных подразделениях должны быть медицинские аптечки, укомплектованные согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации» от 4 декабря 2014 г. № 80.

Оказание первой доврачебной помощи

Первая помощь при кровотечениях

Кровотечения бывают: наружные (кровь вытекает из раны наружу) и внутренние (кровь скапливается во внутренних полостях тела).

Наружное кровотечение подразделяют:

- на капиллярное - наблюдается при поверхностных ранах, при этом кровь из раны вытекает по каплям;

- венозное - происходит при более глубоких ранах; это обильное вытекание крови темно-красного цвета;

- артериальное - наблюдается при глубоких рубленых, колотых ранах; артериальная кровь имеет ярко-красный цвет, бьет струей из поврежденных артерий, в которых она находится под большим давлением;

- смешанное - бывает в тех случаях, когда в ране кровоточат одновременно вены и артерии, чаще всего такое кровотечение наблюдается при глубоких ранах.

Для остановки кровотечения необходимо:

- поднять раненую конечность;

- закрыть кровоточащую рану перевязочным материалом, сделав из него валик и придавить сверху, не касаясь пальцами самой раны;

- не отпуская пальцев, держать валик 4-5 мин.

Если кровотечение остановилось, нужно, не снимая наложенного материала, поверх наложить еще один валик из друго

го пакета (можно заменить его куском ваты) и забинтовать раненое место с небольшим нажимом, чтобы не нарушать кровообращения. При бинтовании руки или ноги витки перевязочного материала должны идти снизу вверх - от пальцев к туловищу.

При сильном кровотечении, если его невозможно остановить давящей повязкой, следует сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, пальцами, жгутом или закруткой либо согнуть конечности в суставах. При большом кровотечении необходимо срочно вызвать врача и указать ему точное время наложения жгута (закрутки).

Внутреннее кровотечение распознается по резкой бледности лица, слабости, очень частому пульсу, одышке, головокружению, сильной жажде и обморочному состоянию. В этих случаях необходимо срочно вызвать врача, а до его прихода создать пострадавшему полный покой. Нельзя давать ему пить, если есть подозрение на ранение органов брюшной полости. На место травмы необходимо положить «холод» (пакет со льдом, снегом или холодной водой, холодные примочки и т.п.).

Быстро остановить кровотечение можно прижав пальцами кровоточащий сосуд к подлежащей кости выше раны (ближе к туловищу). Придавливать следует достаточно сильно.

Артериальное кровотечение из ран останавливают прижатием артерии пальцами к следующим точкам тела (рис. 1.8):

- - на виске и лбу - прижатием височной артерии впереди козелка уха;

- - на нижней части лица - прижатием челюстной артерии к краю нижней челюсти;

- - на голове и шее - прижатием сонной артерии к шейным позвонкам;

- - в подмышечной впадине и на плече (вблизи плечевого сустава) - прижатием подключичной артерии к кости в подключичной ямке;

- - на предплечье - прижатием плечевой артерии посредине плеча с внутренней стороны;

6, 7 - на кисти и пальцах рук - прижатием двух артерий (лучевой и локтевой) к нижней трети предплечья у кисти;

8, 9 - на бедре - прижатием бедренной артерии к костям таза.

Кровотечение из конечности может быть остановлено сгибанием ее в суставах, если нет перелома костей этой конечности.

У пострадавшего следует быстро засучить рукав или брюки и, сделав валик из любой материи, вложить его в ямку, образующуюся при сгибании сустава, расположенного выше места ранений, затем сильно, до отказа, согнуть сустав над этим валиком. При этом сдавливается проходящая в сгибе артерия, подающая кровь к ране. В таком положении ногу или руку надо связать или привязать к туловищу пострадавшего.

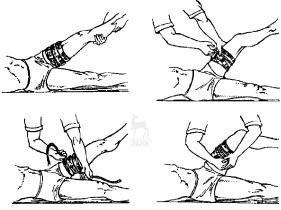

Когда сгибание в суставе применить невозможно (например, при одновременном переломе костей той же конечности), то при сильном кровотечении следует перетянуть всю конечность жгутом (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Техника наложения стандартного жгута

В качестве жгута лучше всего использовать какой-либо упругий, растягивающийся материал. Жгут накладывают на ближайшую часть пострадавшего плеча или бедра. Место, на которое накладывают жгут, должно быть обернуто чем-либо мягким, например, несколькими слоями бинта или куском марли, чтобы не прищемить кожу. Можно накладывать жгут поверх рукава или брюк. Прежде чем наложить жгут, его следует растянуть, а затем туго забинтовать им конечность, не оставляя между оборотами жгута не покрытых им участков кожи.

Перетягивание жгутом конечности не должно быть сильным, так как при этом могут пострадать нервы; натягивать жгут нужно только до прекращения кровотечения. Если кровотечение не прекратилось, следует наложить дополнительно (более туго) несколько оборотов жгута. Правильность наложения жгута проверяют по пульсу. Если его биение прощупывается, то жгут наложен неправильно, его нужно снять и наложить снова.

Держать наложенный жгут больше 1,5—2,0 ч не допускается, так как это может привести к омертвлению обескровленной конечности. Через час его следует обязательно снять на 1015 мин. Распускать жгут следует постепенно и медленно. Перед тем, как снять жгут, необходимо прижать пальцами артерию, по которой идет кровь к ране, и дать пострадавшему отдохнуть от боли, а конечности - получить некоторый приток крови. После этого жгут накладывают снова. При отсутствии под рукой ленты перетянуть конечность можно закруткой, сделанной из неэластичного материала.

Материал, из которого делается закрутка, обводится вокруг поднятой конечности, покрытой чем-либо мягким (например, несколькими слоями бинта), и связывается узлом по наружной стороне конечности. В этот узел или под него продевается какой- либо продолговатый предмет (палочка, карандаш и т.д.), который закручивается до прекращения кровотечения. Закрутив до необходимой степени палочку, ее закрепляют так, чтобы она не могла самопроизвольно раскрутиться.

После наложения жгута, или закрутки, необходимо написать записку с указанием времени его наложения и вложитъ в повязку под бинт или жгут.

При носовом кровотечении пострадавшего следует усадить, наклонить голову вперед, подставив под стекающую кровь какую-нибудь емкость, расстегнув ему ворот, положить на переносицу холодную примочку, ввести в нос ватный или марлевый тампон, смоченный 3 % раствором перекиси водорода, сжать пальцами крылья носа на 4-5 мин. При кровотечении изо рта (кровавой рвоте) пострадавшего следует уложить и срочно вызвать врача.

Искусственное дыхание «изо рта в рот» или «изо рта

в нос». Непрямой (закрытый) массаж сердца

Искусственное дыхание. Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, как бы со всхлипыванием), а также, если его дыхание ухудшается.

Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду. Прежде чем начать искусственное дыхание, необходимо обеспечить проходимость верхних дыхательных путей. Оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего, одну руку подсовывает под шею пострадавшего, а ладонью другой руки надавливает на его лоб, максимально запрокидывая голову. При этом корень языка поднимается и освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего открывается. Оказывающий помощь наклоняется к лицу пострадавшего, делает глубокий вдох открытым ртом, полностью плотно охватывает губами открытый рот пострадавшего (прикрытый салфеткой) и делает энергичный выдох, с некоторым усилием вдувая воздух в его рот; одновременно он закрывает нос пострадавшего пальцами. При этом необходимо наблюдать за грудной клеткой пострадавшего. Как только грудная стенка поднялась, нагнетание воздуха прекращают и дают пострадавшему сделать пассивный выдох.

Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо только искусственное дыхание, то интервал между искусственными вдохами должен составлять 5 секунд (12 дыхательных циклов в минуту). Кроме расширения грудной клетки показателем эффективности искусственного дыхания может служить порозовение кожных покровов и слизистых, а также выход больного из бессознательного состояния и появление у него самостоятельного дыхания.

При проведении искусственного дыхания, оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы воздух не попал в желудок пострадавшего. При попадании воздуха в желудок, о чем свидетельствует вздутие живота «под ложечкой», осторожно надавливают на живот между грудиной и пупком. При этом может возникнуть рвота. Тогда необходимо повернуть голову и плечи пострадавшего на бок, чтобы очистить его рот и глотку. Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты и открыть рот не удается, следует проводить искусственное дыхание «изо рта в нос».

При отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания и наличии пульса искусственное дыхание можно выполнять и в положении сидя или вертикальном, если несчастный случай произошел в люльке, на опоре или на мачте. При этом как можно больше запрокидывают голову пострадавшего назад или выдвигают вперед нижнюю челюсть. Прекращают искусственное дыхание после восстановления у пострадавшего достаточно глубокого и ритмичного самостоятельного дыхания.

В случае отсутствия не только дыхания, но и пульса на сонной артерии, делают подряд два искусственных вдоха и приступают к наружному массажу сердца.

Наружный массаж сердца. Показанием к проведению реанимационных мероприятий является остановка сердечной деятельности, для которой характерно сочетание следующих признаков: появление бледности или синюшности кожных покровов, потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, прекращение дыхания или судорожные, неправильные вдохи. При остановке сердца пострадавшего необходимо быстро уложить на ровное жесткое основание.

Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от пострадавшего. Производится два быстрых энергичных вдувания (методом «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем ладонь одной руки кладется на нижнюю половину грудины (отступив на два пальца выше от ее нижнего края), а пальцы приподнимаются. Ладонь второй руки кладется поверх первой поперек или вдоль и надавливается, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах (рис. 1.10). Надавливание следует производить быстрыми толчками, так, чтобы смещать грудину на 4-5 см, продолжительность надавливания - не более 0,5 с, интервал между отдельными надавливаниями - 0,5 с.

Если оживление проводит один человек, то на каждые два вдыхания он производит 15 надавливаний на грудину. За 1 мин необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний.

При участии в реанимации двух человек соотношение «дыхание - массаж» составляет 1:5. Во время искусственного вдоха пострадавшего тот, кто делает массаж сердца, надавливание не производит.

Рис. 1.10. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца: а - оживляет пострадавшего один человек; б - оживляют пострадавшего два человека

Если реанимационные мероприятия проводятся правильно, кожные покровы розовеют, зрачки сужаются, самостоятельное дыхание восстанавливается. После того, как восстановится сердечная деятельность и хорошо определяться пульс, массаж сердца прекращают, продолжая искусственное дыхание при слабом дыхании пострадавшего. Необходимо чтобы естественный и искусственный вдохи совпали. При восстановлении самостоятельного дыхания искусственное дыхание прекращают. При неэффективности искусственного дыхания и закрытого массажа сердца (кожные покровы синюшно-фиолетовые, зрачки широкие, пульс на артериях во время массажа не определяется), реанимацию прекращают через 30 мин.

Первая помощь при утоплении

Основное правило при спасении тонущего - действовать обдуманно, спокойно и осторожно. По возможности, необходимо подать тонущему шест или конец одежды; с помощью названных или аналогичных предметов притянуть его к берегу, лодке или же бросить ему подручный, не тонущий предмет либо спасательный круг. Бросать предметы следует так, чтобы не травмировать тонущего. У пострадавшего вследствие низкой температуры воды или от переутомления могут наступить судороги в икроножных, бедренных мышцах или мышцах пальцев. При судорогах в икрах рекомендуется, плывя на спине, вынуть из воды ногу, которую свела судорога, и потянуть на себя пальцы. При судороге мышц бедра помогает сильное сгибание ноги в колене, причем ступню следует прижимать руками к тыльной стороне бедра. При судорогах мышц пальцев руки нужно сжать руку в кулак и, вытянув ее из воды, сильно встряхнуть. Помощь тонущему необходимо оказывать, подплывая сзади, защищаясь от его захвата.

Освобождения от захвата:

- если тонущий охватил оказывающего помощь за туловище или шею спереди, нужно, одной рукой удерживая его за поясницу, ладонью другой руки упереться в подбородок, пальцами зажать ему нос и сильно толкнуть. В крайнем случае спасателю нужно упереться коленом в низ живота тонущего и с силой оттолкнуться от него;

- если тонущий схватил оказывающего помощь за шею сзади, нужно одной рукой захватить кисть руки тонущего, а другой - подтолкнуть локоть этой же руки. Затем спасатель должен резко перебросить руку тонущего через свою голову и, не освобождая руки, повернуть тонущего к себе спиной и буксировать его к берегу;

- если тонущий схватил оказывающего помощь за кисти рук, нужно сжать их в кулаки и сделать сильный рывок наружу; одновременно подтянуть ноги к животу, упереться в грудь тонущего и отталкиваться от него;

- если тонущий схватил спасателя за ноги, то для освобождения нужно одной рукой прижать его голову к себе, а другой захватить его подбородок и повернуть от себя.

В случае, когда подплыть к тонущему не удается, следует нырнуть в нескольких метрах от него и, подплыв сбоку, одной рукой оттолкнуть его колено, а другой захватить ногу и рывком за эту ногу повернуть его спиной к себе и буксировать к берегу. Если пострадавший лежит на дне водоема лицом вверх, оказывающий помощь должен нырнуть и подплыть к нему со стороны головы; если он лежит лицом вниз - подплыть к нему со стороны ног. И в том, и в другом случае спасатель должен взять пострадавшего подмышки, приподнять, затем сильно оттолкнуться ногами от грунта, всплыть с ним на поверхность и буксировать к берегу.

Буксировать тонущего можно несколькими способами:

- способ «За голову». Для этого оказывающий помощь должен перевернуть тонущего на спину. Поддерживая его в таком положении, обхватить лицо пострадавшего ладонями - большими пальцами за щеки, а мизинцами - под нижнюю челюсть, закрывая уши и держа лицо над водой, плыть к берегу на спине;

- способ «За руки». Для этого оказывающий помощь должен подплыть к тонущему сзади, стянуть его локти назад за спину и, прижимая к себе, плыть к берегу вольным стилем;

- способ «Под руки». Для этого оказывающий помощь должен подплыть к тонущему сзади, быстро подсунуть свою правую (левую) руку под его правую (левую) руку и взять тонущего за другую руку выше локтя. Затем следует прижать тонущего к себе и плыть к берегу на боку.

Во время буксировки пострадавшего, который находится без сознания, спасатель плывет на боку и тянет его за волосы или воротник одежды. При всех способах буксировки тонущего необходимо, чтобы его нос и рот находились над поверхностью воды.

Если спасатель находится в лодке и пытается на ней спасти тонущего, лодку следует подводить к пострадавшему кормой или носом (но не бортом), в противном случае лодка может опрокинуться. Если в лодке находятся два человека, поднимать в лодку пострадавшего необязательно, можно удерживать его с кормы.

При наличии в лодке только одного спасателя, лучше помогать пострадавшему находясь в ней (неуправляемую лодку легко может отнести). Следует проследить, чтобы в лодке без специальных спасательных принадлежностей, был шест (палка и т.д.), который можно протянуть тонущему, если он не потерял сознания.

Помощь пострадавшему должна быть оказана сразу же после того, как его извлекли из воды. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии (бледный, пульс едва прощупывается или отсутствует, дыхание отсутствует или очень слабое), следует немедленно приступить к его оживлению и одновременно послать за врачом.

Прежде чем приступить к выполнению искусственного дыхания (если есть необходимость), нужно открыть рот пострадавшему и очистить его от воды, ила, песка, водорослей и слизи, использую для этого платок или подол (рукав) рубашки.

Затем начинайте проведение искусственного дыхания. Тратить время на удаление воды из нижних дыхательных путей не следует. Если у пострадавшего нет пульса на сонных артериях и расширены зрачки, необходимо сразу же начать наружный массаж сердца. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца нужно делать до появления у пострадавшего устойчивого самостоятельного дыхания или до передачи пострадавшего медицинскому персоналу. Помощники (при их наличии) должны растирать и согревать тело пострадавшего. Для опорожнения растянутого желудка от воды и воздуха пострадавшего следует уложить на бок и надавить ему на верхнюю часть живота или, положить вниз лицом и, обхватив туловище руками в области живота, поднимать вверх, выливая воду (складывать пострадавшего). Эти мероприятия выполняются быстро.

Когда пострадавший начнет дышать, ему дают нюхать нашатырный спирт и предлагают выпить 15-20 капель настойки валерианы (на полстакана воды), переодевают его в сухое белье, укрывают потеплее, дают крепкий чай и предоставляют полный покой до прибытия медицинского персонала.

Поражение электрическим током

При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, а затем оценить его состояние.

Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего, следующие:

- сознание может быть ясным или отсутствующим, пострадавший заторможен или возбужден;

- цвет кожных покровов и видимых слизистых (губ, глаз) бывает розовым, синюшным, бледным;

- дыхание определяется как нормальное, отсутствующее, нарушенное (неправильное, поверхностное, хрипящее);

- пульс на сонных артериях может быть хорошо определяющимся (ритм правильный или неправильный), плохо определяющимся, отсутствующим;

- зрачки бывают узкие, широкие.

При определенных навыках, оказывающий помощь в течение 1 мин способен оценить состояние пострадавшего и решить, в каком объеме и порядке следует оказывать ему помощь.

Цвет кожных покровов и наличие дыхания оценивают визуально (по подъему и опусканию грудной клетки), а также по наличию запотевания на блестящих предметах при поднесении их ко рту или к носу. Пульс на сонной артерии прощупывают пальцами, которые располагаются вдоль шеи между кадыком (адамово яблоко) и кивательной мышцей (пальцы слегка прижимаются). Ширину зрачков определяют, аккуратно приоткрывая веки пальцами и оценивая, какую площадь радужной оболочки они занимают. Потерю сознания, цвет кожных покровов и состояние дыхания можно оценивать одновременно с прощупыванием пульса.

Если у пострадавшего отсутствует сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти и следует немедленно приступать к оживлению организма с помощью искусственного дыхания по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и наружного массажа сердца. Не следует раздевать пострадавшего, можно только расстегнуть ворот, ослабить поясной ремень или расстегнуть поясные пуговицы (на брюках или одежде).

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Не обязательно, чтобы при проведении искусственного дыхания пострадавший находился в горизонтальном положении.

Приступив к оживлению, следует позаботиться о вызове врача или Скорой медицинской помощи. Это должен сделать человек, не оказывающий помощь. Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в бессознательном состоянии сохраняя устойчивое дыхание и пульс, его следует уложить на подстилку из одежды, одеяла и т.д.; расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; согреть тело (если холодно); обеспечить прохладу (если жарко); создать полный покой, непрерывно наблюдая за пульсом и дыханием; попросить посторонних людей удалиться с места происшествия. Бессознательное состояние пострадавшего требует контроля и наблюдения за дыханием. В случае нарушения дыхания из-за западания языка, нужно выдвинуть нижнюю челюсть вперед, взявшись пальцами за ее углы, и поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится западание языка. При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи в сторону для удаления рвотных масс.

Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или других причин (падения и т.п.) не исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего.

Переносить пострадавшего в другое место можно только в тех случаях, когда ему или человеку, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте невозможно (например, нахождение на опоре, мачте и т.д.). При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении электрическим током.

В случае невозможности вызова врача на место происшествия, необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. Если состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжать оказывать помощь.

Первая помощь при ударах. Сотрясение головного мозга.

Удары в области позвоночника. Синдром сжатия

При ушибах (ударах) могут повреждаться поверхностно расположенные ткани и внутренние органы. Признаками ушиба поверхностно расположенных мягких тканей являются боль, припухлость, кровоподтек. При оказании первой помощи накладывают давящую повязку, применяют холод, создают покой.

Повреждения внутренних органов (легких, печени, селезенки, почек) сопровождаются болями и нередко внутренним кровотечением. В таких случаях необходимо на место ушиба положить холод и срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

При травмах головы возможно повреждение головного мозга: ушиб или сотрясение. Признаками ушиба голоного мозга являются головные боли, подташнивание, рвота, при сохранении сознания. Сотрясение головного мозга имеет следующие признаки: потеря сознания, тошнота и рвота, сильные головные боли, головокружение. Первая помощь при ушибе и сотрясении головного мозга заключается в создании полного покоя пострадавшему и прикладывании «холода» к голове.

Признаками травмы позвоночника являются: резкая боль в позвоночнике, невозможность согнуть спину и повернуться. Помощь пострадавшему сводится к следующему: осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину широкую доску, дверь и т.п. следя, чтобы при переворачивании туловище не сгибалось (во избежание повреждения спинного мозга). Транспортировать также на доске, двери и т.п.

Синдром сдавливания (сжатия). При крупных катастрофах и землетрясениях люди могут оказаться в завалах. При длительном сдавливании мягких тканей отдельных частей тела, нижних и верхних конечностей, может развиться очень тяжелое поражение, получившее название синдрома длительного сдавливания конечностей или травматического токсикоза. Оно обусловлено всасыванием в кровь токсических веществ, являющихся продуктами распада размозженных мягких тканей.

Пострадавшие с травматическим токсикозом жалуются на боли в поврежденной части тела, тошноту, головную боль, жажду. На поврежденной части тела видны ссадины и вмятины, повторяющие очертания выступающих частей давивших предметов. Кожа бледная, местами синюшная, холодная на ощупь. Поврежденная конечность через 30-40 мин после освобождения начинает быстро отекать.

В протекании травматического токсикоза различают три периода: ранний, промежуточный и поздний. В раннем периоде, сразу же после травмы и в течение двух часов, пострадавший возбужден, сознание сохранено, он пытается освободиться от завала, просит о помощи. После пребывания в завале в течение двух часов наступает промежуточный период. В организме нарастают токсические явления. Возбуждение проходит, пострадавший становится относительно спокойным, подает о себе сигналы, отвечает на вопросы, периодически может впадать в дремотное состояние, отмечается сухость во рту, жажда, общая слабость. В поздний период общее состояние пострадавшего резко ухудшается: появляется возбуждение, неадекватная реакция на окружающее, сознание нарушается, возникает бред, озноб, рвота, зрачки сначала сильно суживаются, а затем расширяются, пульс слабый и частый. В тяжелых случаях наступает смерть.

При оказании первой помощи на раны и ссадины накладывают стерильную повязку. Если у пострадавшего конечности холодные, синюшного цвета, сильно поврежденные, на них накладывают выше места сдавливания жгут. Это приостановит всасывание токсических веществ из раздавленных мягких тканей в кровеносное русло. Жгут надо накладывать не очень туго, чтобы полностью не нарушить притока крови к поврежденным конечностям. В трех случаях, когда конечности теплые на ощупь и повреждены не сильно, на них накладывают тугую бинтовую повязку. После наложения жгута или тугой бинтовой повязки шприц-тюбиком вводят противоболевое средство. Поврежденные конечности, даже при отсутствии переломов, иммобилизуют шинами или с помощью подручных средств.

С первых же минут оказания первой помощи пострадавшему дают горячий чай, кофе, обильное питье с добавлением питьевой соды по 2-4 г на прием (до 20-40 г в сутки). Сода способствует восстановлению кислотно-щелочного равновесия внутренней среды организма, а обильное питье - выделению токсических веществ с мочой.

Пострадавших с травматическим токсикозом как можно быстрее и бережнее на носилках доставляют в медицинское учреждение.

Первая помощь при вывихах и растяжении связок

Вывих ключицы. Признаки трамвы: боль в области ключицы, усиливающаяся при попытке движения плечевым суставом, явно выраженная припухлость.

Первая помощь: положить в подмышечную впадину с поврежденной стороны небольшой валик из ваты, прибинтовать руку к туловищу, согнув ее в локте под прямым углом, подвесить руку на косынке к шее, можно для этого использовать и бинт. Бинтовать следует от больной руки к спине.

Вывих костей конечности. Признаки трамвы: боль в кости, неестественная форма конечности и припухлость. Для оказания первой помощи необходимо обеспечить полную неподвижность поврежденной конечности. Нельзя пытаться самим вправить вывих, сделать это может только врач. Наиболее спокойное положение конечности или другой части тела необходимо создать также во время доставки пострадавшего в лечебное учреждение. При вывихе плечевой кости шины надо накладывать на согнутую в локтевом суставе руку.

При вывихе предплечья шину (шириной с ладонь) следует накладывать от локтевого сустава до кончиков пальцев, вложив в ладонь пострадавшего плотный валик из ваты, бинта, который пострадавший должен держать в кулаке. При отсутствии шин руку можно подвесить на косынке к шее или прикрепить к одежде. Если рука (при вывихе) отстает от туловища, между рукой и туловищем следует положить что-либо мягкое (например, сверток из одежды).

При вывихе костей кисти и пальцев рук кисть следует прибинтовать к широкой (шириной с ладонь) шине так, чтобы она начиналась с середины предплечья, а кончалась у кончиков пальцев. В ладонь поврежденной руки предварительно должен бытъ вложен валик из ваты, бинта и т.д., чтобы пальцы были несколько сомкнуты. Руку подвесить на косынке или с помощью бинта к шее.

При вывихе бедренной кости нужно укрепить больную ногу шиной с наружной стороны так, чтобы один конец шины доходил до подмышки, а другой достигал пятки. Вторую шину накладывают на внутреннюю сторону поврежденной ноги от промежности до пятки. Этим достигается полный покой всей нижней конечности.

При вывихе костей голени фиксируются коленный и голеностопный суставы.

Растяжение связок. Растяжение связок чаще всего бывает в голеностопном и лучезапястном суставах. Признаки трамвы: резкая боль в суставе, припухлость. Помощь заключается в тугом бинтовании, обеспечении покоя поврежденного участка, прикладывании «холода». Поврежденная нога должна быть приподнята, поврежденная рука - подвешена на ткани.

Первая помощь при переломах. Правила накладки шин

Переломы возникают при резких движениях, ударах, падении с высоты. Они могут быть закрытыми и открытыми. При закрытых переломах не нарушается целостность кожных покровов, при открытых переломах - на месте перелома имеется рана. Наиболее опасны открытые переломы. Различают переломы со смещением костных обломков и без их смещения.

Переломы, при которых образуются только два обломка, называются единичными, переломы с образованием нескольких обломков - множественными. При авариях, катастрофах, землетрясениях могут быть множественные переломы нескольких костей.

Переломы, возникающие в результате воздействия пули или осколка снаряда, называются огнестрельными. Для них характерно раздробление кости на крупные или мелкие осколки, размозжение мягких тканей в области перелома или отрыва части конечности.

Основные признаки переломов: боль, припухлость, кровоподтек, ненормальная подвижность в месте перелома, нарушение функции конечности. При открытых переломах в ране могут быть видны обломки костей. Переломы костей конечностей сопровождаются их укорочением и искривлением в месте перелома. Повреждение ребер может затруднять дыхание, при ощупывании в месте перелома слышен хруст (крепитация) обломков ребра. Переломы костей таза и позвоночника часто сопровождаются расстройствами мочеиспускания и нарушением движений в нижних конечностях. При переломах костей черепа нередко бывает кровотечение из ушей.

Основное правило оказания первой помощи при переломах - выполнение тех приемов, от которых зависит сохранение жизни пострадавшего: остановка артериального кровотечения; предупреждение травматического шока, а затем наложение стерильной повязки на рану и проведение иммобилизации - достижение неподвижности костей в месте перелома.

При этом уменьшаются боли, что способствует предупреждению травматического шока. Приемы проведения иммобилизации должны быть щадящими. Неподвижность в месте перелома обеспечивается наложением специальных шин или подручными средствами с фиксацией двух близлежащих суставов (выше и ниже места перелома). Такая иммобилизация называется транспортной.

Основные виды транспортных шин: металлические лестничные и сетчатые, фанерные, специальная деревянная Дитерихса.

Подручными средствами иммобилизации могут служить полосы фанеры, палки, тонкие доски, различные бытовые предметы, используя которые можно обеспечить неподвижность в месте перелома. Способ и очередность выполнения приемов первой помощи при переломах определяется тяжестью и локализацией (местом) перелома, наличием кровотечения или шока.

При наложении повязки на рану и проведении иммобилизации нельзя допускать смещение обломков костей и превращения закрытого перелома в открытый.

Иммобилизации перелома проводятся с помощью шин или подручных средств таким образом, чтобы поврежденные части тела находились в положении наиболее физиологически удобном для последующей транспортировки.

Переломы костей черепа нередко сопровождаются повреждением головного мозга. Пострадавший может находиться в бессознательном состоянии. При оказании первой помощи требуется большая осторожность. После осмотра пострадавшего укладывают на носилки лицом вниз, под голову (лицо) подкладывают мягкую подстилку с углублением или используют ватномарлевый круг.

Поврежденные верхнюю и нижнюю челюсти фиксируют пращевидной повязкой, голову поворачивают набок во избежание западания языка, который может закрыть дыхательное горло и вызвать удушье.

При переломах ключицы на область надплечий накладывают два ватно-марлевых кольца, которые связывают на спине. Руку подвешивают на ткани (косынке).

При переломах ребер на грудную клетку в состоянии выдоха накладывают тугую бинтовую повязку или стягивают грудную клетку полотенцем и зашивают его.

Чаще других встречаются переломы костей верхних и нижних конечностей. При открытых переломах фаланг пальцев и костей кисти после наложения стерильной повязки на рану в ладонь вкладывают плотный комок ваты, обмотанный марлей (бинтом), чтобы придать пальцам полусогнутое положение. На предплечье, кисть и пальцы накладывают фанерную, картонную или лестничную шину. Руку подвешивают на косынке.

При переломе костей предплечья руку надо осторожно согнуть в локтевом суставе под прямым углом, повернуть ладонью к груди и в таком положении зафиксировать шиной с помощью подручных средств. Шину накладывают от основания пальцев до верхней трети плеча. При этом достигается неподвижность в лучезапястном и локтевом суставах. Руку подвешивают на ткани (косынке).

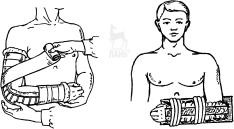

При травме плечевого сустава и переломе плечевой кости иммобилизацию производят лестничной шиной или подручными средствами (рис. 1.11).

Ширину шины пострадавший моделирует на себе таким образом, чтобы ее можно было наложить на поврежденную руку, согнутую в локтевом суставе, от здоровой лопатки через над- плечье поврежденной конечности на плечо и предплечье до основания пальцев. Руку подвешивают на ткани. Если побли-

Рис. 1.11. Иммобилизация при переломах костей предплечья: а - лестничной шиной; б - подручными средствами

зости не оказалось шины или подручных средств для иммобилизации, то поврежденную руку подвешивают на ткани и прибинтовывают к туловищу.

При переломах костей стопы и повреждении голеностопного сустава для иммобилизации используют лестничную шину или подручные средства. Шину сначала сгибают таким образом, чтобы ее можно было положить на подошву стопы и заднюю поверхность голени до ее верхней трети. Для пятки делают углубление, в которое кладут вату, чтобы не было давления на пяточную кость. Затем шину прикладывают к конечности и закрепляют, начиная бинтовать восьмиобразным ходом бинта через нижнюю треть голени и стопу в ее верхней трети. Стопа должна быть зафиксирована под прямым углом к голени.

При иммобилизации фанерными полосками и деревянными рейками их прикладывают от верхней трети голени до подошвы стопы по бокам: одну - с наружной стороны, другую - с внутренней - и прибинтовывают к конечности, хорошо закрепляя стопу. В местах прилегания фанерных полосок к костным выступам подкладывают вату.

При переломе костей голени иммобилизацию проводят так же, как и при повреждении голеностопного сустава, обеспечивая неподвижность в двух суставах: голеностопном и коленном. Шину или подручные средства накладывают от стопы до верхней трети бедра. Если поблизости не оказалось никаких подручных средств иммобилизации, поврежденную конечность можно прибинтовать к здоровой.

Переломы бедренной кости, особенно открытые, - очень тяжелая травма, нередко сопровождающаяся кровотечением и шоком. Подручные средства (например, доски) при иммобилизации бедра накладывают на его боковые поверхности: одну - на внутреннюю поверхность бедра, другую - на наружную и крепят к другой конечности и туловищу широким бинтом, поясным ремнем, полотенцем. На костные выступы в области голеностопного и коленного суставов, а также в подмышечную впадину и паховую область подкладывают валики из ваты.

При переломах костей таза пострадавший всегда находится в тяжелом состоянии. Его укладывают на спину на твердый щит (фанеру, доски), под колени подкладывают скатанное пальто или одеяло так, чтобы нижние конечности были полусогнуты в коленных суставах и слегка разведены в стороны.

Первая помощь при повреждении позвоночника

и костей таза

Повреждение позвоночника. Признаки: резкая боль в позвоночнике, невозможность согнуть спину и повернуться.

Первая помощь при травме: осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину широкую доску, дверь, или повернуть пострадавшего лицом вниз, следя при этом, чтобы при переворачивании туловище не прогибалось во избежание повреждения спинного мозга. Транспортировать на доске или в положении лицом вниз (рис. 1.12).

Перелом костей таза. Признаки травмы: боль при ощупы

вании таза, боль в паху, в области крестца, невозможность поднять выпрямленную ногу.

Первая помощь: под спину пострадавшего подсунуть широкую доску, уложить его в положение «лягушка», т.е. согнуть его ноги в коленях и развести в стороны, а стопы сдвинуть вместе, под колени подложить валик из одежды. Нельзя поворачивать пострадавшего на бок, сажать и ставить на ноги (во избежание повреждения внутренних органов) (рис. 1.13).

Первая помощь при химических и термических ожогах,

при ожоге глаз

Химические ожоги. При химических ожогах глубина повреждения тканей в значительной степени зависит от длительности

Рис. 1.13. Транспортировка при переломе костей таза

воздействия химического вещества. Нужно как можно скорее уменьшить концентрацию химического вещества и время его воздействия. Для этого пораженное место сразу же промывают большим количеством проточной холодной воды в течение 15-20 мин. Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала надо смыть ее водой с одежды, а потом осторожно разрезать и снять с пострадавшего одежду, после чего промыть кожу.

При попадании на тело человека серной кислоты или щелочи в виде твердого вещества удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а затем пораженное место тщательно промыть водой. При химическом ожоге полностью смыть химические вещества водой не удается. Поэтому после промывания пораженное место необходимо обработать соответствующими нейтрализующими растворами, используемыми в виде примочек (повязок).

При ожоге кожи кислотой делаются примочки (повязки) раствором питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды).

При попадании кислоты в виде жидкости, паров или газов в глаза или полость рта необходимо промыть их большим количеством воды, а затем раствором питьевой соды (половина чайной ложки на стакан воды).

При ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) 2-процентным раствором борной кислоты (одна чайная ложка кислоты на стакан воды) или слабым раствором уксусной кислоты (одна чайная ложка столового уксуса на стакан воды).

При попадании брызг щелочи или ее паров в глаза и полость рта необходимо промыть пораженные места большим количеством воды, а затем раствором борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды).

Если в глаз попали твердые кусочки химического вещества, то сначала их нужно удалить влажным тампоном, так как при промывании глаз они могут поранить слизистую оболочку и вызвать дополнительную травму.

При попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо срочно вызвать врача. До его прихода следует удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего, уложить его и тепло укрыть, а на живот для ослабления боли положить «холод». Если у пострадавшего появились признаки удушья, необходимо делать ему искусственное дыхание по способу «изо рта в нос», так как слизистая оболочка рта обожжена.

Нельзя промывать желудок водой, вызывая рвоту, либо пытаться нейтрализовать попавшую в пищевод кислоту или щелочь.

Если у пострадавшего есть рвота, ему можно дать выпить не более трех стаканов воды, разбавляя таким образом попавшую в пищевод кислоту или щелочь и уменьшая ее прижигающее действие. Хороший эффект оказывает прием внутрь молока, яичного белка, растительного масла, растительного крахмала.

При значительных ожогах кожи, а также при попадании кислоты или щелочи в глаза пострадавшего после оказания первой помощи следует сразу же отправить в лечебное учреждение.

Фотохимические ожоги. Возникают при контакте с ядовитыми растениями. В последние годы отмечается засорение лугов, пастбищ, мест отдыха очень опасным растением - борщевиком Сосновского. Стебли и листья борщевика содержат вещество фурокумарин, опасный тем, что сильно понижает защиту кожи от ультрафиолета. Вследствие чего яркие лучи солнца могут вызвать сильные ожоги. Опасность растения состоит в том, что первые симптомы после прикосновения в течение долгого времени не дают о себе знать. Ожог появляется не сразу, он может появиться спустя час и более. Борщевик может вызвать несколько степеней ожога.

Если полторы минуты находиться в контакте с борщевиком, а после две минуты на солнце, то на коже возникают красные пятна и пузыри, что называется ожогом первой степени. Если находиться в контакте с борщевиком более длительный период, то помимо покраснений и пузырей (ожог II степени) зачастую появляются повышение температуры, озноб, головная боль и головокружение. Кожа покрывается крупными волдырями, а если в них попадет инфекция, то они перерастают в язвы, которые долго заживают и оставляют после себя белые рубцы.

Если на кожу попадает сок растения, необходимо сразу же промокнуть кожу салфеткой. Обожженное место необходимо закрыть плотным материалом на несколько часов, тем самым исключая попадание солнечных лучей. Далее на место ожога необходимо нанести густой мыльный раствор и промыть водой. После чего на обожженный участок нужно наложить салфетку, смоченную в растворе фурацилина. Через два-три часа на месте ожога можно сделать примочки, чтобы снять воспаление и дать подсохнуть обожженной коже. Для приготовления примочек используются крепкий черный чай, корень кровохлебки, кора дуба.

Борщевику свойственен сильный запах, ощутимый в нескольких метрах от растения, поэтому он является дыхательным и контактным аллергеном.

Термические и электрические ожоги. Если на пострадавшем загорелось одежда, нужно быстро набросить на него одежду, любую плотную ткань или залить пламя водой. Нельзя бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог.

При оказании помощи пострадавшему не следует касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие к обожженному месту вещества. При небольших по площади ожогах первой и второй степеней нужно наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку.

Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а необходимо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх них следует наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.

Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей. При ожогах глаз следует делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе

При тепловом и солнечном ударе происходит прилив крови к мозгу, в результате чего пострадавший чувствует внезапную слабость, головную боль, возникает рвота. Его дыхание становится поверхностным.

Первая помощь: пострадавшего необходимо вывести или вынести из жаркого помещения, переместить с солнцепека в тень, в прохладное помещение, обеспечив приток свежего воздуха. Его следует уложить так, чтобы голова была выше туловища, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, положить на голову лед или делать холодные примочки, смочить грудь холодной водой, давать нюхать нашатырный спирт. Если пострадавший в сознании, нужно дать ему выпить 15-20 капель настойки валерианы на одну треть стакана воды. Если дыхание прекратилось или очень слабое и пульс не прощупывается, необходимо сразу же вызвать врача и начинать делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца.

Первая помощь при переохлаждении и обморожении

(отморожении)

Повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры называется отморожением. Причины отморожения различны и при соответствующих условиях (длительное воздействие холода, ветер, повышенная влажность, тесная или мокрая обувь, неподвижное положение, плохое общее состояние пострадавшего - болезнь, истощение, алкогольное опьянение, кровопотери и т.д.) отморожение может наступить даже при температуре 3-4 °С и 10-15-минутной экспозиции. Наиболее подвержены отморожению пальцы, кисти, стопы, уши, нос.

Первая помощь заключается в немедленном согревании пострадавшего, особенно отмороженной части тела и восстановлении в ней кровообращения, для чего пострадавшего надо как можно быстрее перевести в теплое помещение. Согревание пораженной части тела должно быть постепенным, медленным, преимущественно пассивным.

Пострадавшего нужно укутать в теплое одеяло (при общем переохлаждении) или (при отморожении) наложить на пораженную часть тела термоизолирующую ватно-марлевую повязку (7 слоев) для кумуляции тепла и предотвращения преждевременного согревания поверхностных тканей (и соответственно образования перепада температур между поверхностными и глубокими тканями). Применение термоизолирующей повязки позволяет в несколько раз замедлить внешнее согревание пораженного участка при обеспечении общего согревания организма.

Недопустимо растирать отмороженные участки тела руками, тканями, спиртом, снегом (эти меры способствуют тромбо- образованию в сосудах, углубляя процессы деструкции пораженных тканей). Если отморожена рука или нога, ее можно согреть в ванне, постепенно повышая температуру воды с 20 до 40 °С и в течение 40 мин нежно массируя конечность. На внутреннюю поверхность бедра или плеча можно дополнительно положить теплую грелку.

После ванны (согревания) поврежденные участки надо высушить (протереть), закрыть стерильной повязкой и тепло укрыть. Нельзя смазывать их жиром и мазями, так как это значительно затрудняет последующую первичную обработку. При отморожении ограниченных участков тела (нос, уши) их можно согреть с помощью тепла рук оказывающего первую помощь. Пострадавшему дают горячий кофе, чай, молоко и принимают неотложные меры по доставке его в лечебное учреждение.

При оперативном и грамотном оказании доврачебной помощи, часто удается спасти обмороженных и избежать тяжелых последствий отморожения.

Обмороженные участки надолго сохраняют повышенную чувствительность к холоду, легко подвергаются повторному обморожению и поэтому в дальнейшем нуждаются в особенно надежной защите.

Первая помощь при укусах ядовитых змей,

насекомых и животных

При укусе ядовитых змей и насекомых появляются головокружение, тошнота, рвота, сухость и горький привкус во рту, учащенный пульс, сердцебиение, отдышка и сонливость. В особо тяжелых случаях могут отмечаться судороги, потеря сознания, остановка дыхания. В местах укуса возникает жгучая боль, кожа краснеет, отекает.

Первая помощь: пострадавшего необходимо уложить, чтобы замедлить распространение яда, укушенной руке или ноге необходимо создать покой, прибинтовать к ней шину, доску, палку и т.д., а если таких предметов не окажется, можно прибинтовать руку к туловищу, а ногу - к другой здоровой ноге. Поскольку отек вокруг места укуса будет увеличиваться, повязку необходимо время от времени ослаблять, чтобы она не врезалась в тело. Пострадавшему следует дать большое количество питья (лучше горячего чая), 15-20 капель валерианы на полстакана воды.

Ни в коем случае нельзя прижигать место укуса, делать разрезы, перетягивать пораженную руку или ногу жгутом, давать пострадавшему алкоголь, отсасывать яд из раны и т.п. Пострадавшего необходимо отправить в лечебное учреждение. Транспортировать его следует в положении лежа.

При всяком укусе животных, даже если укусившее животное на вид совершенно здорово, необходимо кожу вокруг раны или царапины смазать настойкой йода и наложить стерильную повязку. Пострадавшего следует направить в лечебное учреждение для проведения курса прививок против бешенства. К врачу нужно направлять и лиц, которым слюна бешенного животного попала на кожу, в нос, в глаза или рот. Для последующего выяснения состояния животного оно в обязательном порядке должно находиться под наблюдением ветеринарного врача.

В целях предупреждения заболевания клещевым энцефалитом следует выполнять следующие меры предосторожности:

- носить специальную одежду (наглухо застегнутые комбинезоны с капюшонами или энцефалитные костюмы) или приспосабливать обычную мужскую одежду;

- брюки заправлять в сапоги, рубашку - в брюки и туго затягивать широким поясом, манжеты рукавов стягивать нарукавниками (полоска ткани, бинта шириной примерно 10 см), ворот плотно застегивать;

- для защиты шеи и головы пользоваться капюшоном или четырехугольным платком.

Во время пребывания на свежем воздухе в лесопарковой зоне должны проводиться регулярные самостоятельные и взаимные осмотры одежды и не реже трех раз в течение дня осмотры тела (утром, в обед, в конце дня). Осмотры производятся по возможности не под пологом леса, а на сухих открытых местах.

По возвращении домой необходимо тщательно осмотреть одежду и тело, прочесать волосы густым гребешком. Давить клещей руками запрещается. Если на теле обнаружен присосавшийся клещ, то его необходимо снять без промедления. Впившихся в кожу клещей вытаскивают пинцетом, пальцами или петлей из прочных ниток; сначала покачивают клеща из стороны в сторону, а затем постепенно вытягивают его. Перед удалением рекомендуется смазать участок с клещом любым маслом. Если хоботок оторвался и остался в коже, его удаляют иглой (предварительно конец иглы нужно прокалить и остудить), а рану дезинфицируют. Снятых клещей необходимо отнести в поликлинику для проведения анализа.

В качестве предохранительной меры борьбы от нападения на человека клещей и других насекомых применяют отпугивающие средства-репелленты. Препарат наносится на открытые части тела (лицо, руки), а также им обрабатывается одежда, контактирующая с телом.

Первая помощь при обмороке (потере сознания)

В предобморочном состоянии (жалобы на головокружения, тошноту, стеснение в груди, недостаток воздуха, потемнение в глазах) пострадавшего следует уложить, опустив голову несколько ниже туловища для прилива крови. Необходимо расстегнуть одежду пострадавшего, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, дать ему выпить холодной воды, понюхать нашатырный спирт. Лицо и грудь можно смочить холодной водой. Также следует поступать, если обморок уже наступил. У пострадавшего в бессознательном состоянии может быть рвота, поэтому необходимо повернуть голову в сторону.

Травматический шок. Травматический шок - опасное для жизни осложнение тяжелых травм, которое характеризуется расстройством деятельности центральной нервной системы, кровообращения, обмена веществ, а также других жизненно важных функций.

Причиной шока могут быть тяжелые травмы. Особенно часто шок наступает при больших кровотечениях, в зимнее время - при охлаждении пострадавшего. В зависимости от времени появления признаков шока он может быть первичным и вторичным. Первичный шок появляется в момент нанесения травмы или вскоре после нее. Вторичный шок может возникать после оказания помощи пострадавшему вследствие небрежной его транспортировки или плохой иммобилизации при переломах.

В развитии травматического шока различают две фазы - возбуждение и торможение. Фаза возбуждения развивается сразу же после травмы как ответная реакция организма на сильнейшие болевые раздражители. При этом пострадавший проявляет беспокойство, мечется от боли, кричит, просит о помощи. Эта фаза кратковременная (10-20 мин) и не всегда может быть обнаружена при оказании первой помощи. Вслед за ней наступает фаза торможения - при полном сознании пострадавший не просит о помощи, заторможен, безучастен к окружающему, все жизненно важные функции угнетены: тело холодное, лицо бледное, пульс слабый, дыхание едва заметное.

В зависимости от тяжести течения различают четыре степени травматического шока: легкую, среднюю, тяжелое шоковое состояние, крайне тяжелое шоковое состояние.

Основные меры профилактики шока: устранение или ослабление боли после получения травмы, остановка кровотечения, исключение переохлаждения, аккуратное оказание первой помощи и щадящая транспортировка. При оказании первой помощи пострадавшему в состоянии шока необходимо остановить кровотечение, ввести шприц-тюбиком обезболивающее средство, (при отсутствии - горячий чай, кофе) защитить от холода, при наличии переломов провести транспортную иммобилиза

цию в медицинское учреждение. В тех случаях, когда шприц- тюбик с противоболевым средством отсутствует, пострадавшему в состоянии шока, если нет проникающего ранения живота, можно дать алкоголь (вино, водку, разведенный спирт). Пострадавшего укрывают одеялом и как можно быстрее бережно транспортируют.