Основы пожарной безопасности

Характеристика основных аварийных химически опасных веществ. В настоящее время в промышленности и сельском хозяйстве человек использует десятки тысяч различных хими- ческих веществ, причем ежегодно это количество увеличивает- ся примерно на 200 новых названий. Среди химических веществ есть такие, которые при авариях на химически опасных объ- ектах представляют опасность для жизни и здоровья людей (группа аварийных химически опасных веществ).

Аварийное химически опасное вещество (АХОВ) – это хи- мическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, которое при разливе, или выбросе может приводить к загрязнению воздуха на уровне поражающих концентраций. АХОВ могут образовываться и как токсичные продукты во вре- мя пожаров (окись углерода, окись азота, цианистый водород, сероводород, сернистый газ и др.).

Под воздействием АХОВ, проникающих в организм челове- ка через органы дыхания, пищеварительный тракт или кожный покров в организме могут происходить различные нарушения, которые проявляются в виде острых и хронических отравлений.

При любой форме отравлений характер действия АХОВ определяется степенью его физиологической активности – ток- сичностью.

Для количественной характеристики токсичности различных химических веществ пользуются определенными категория- ми токсических доз, учитывающими путь проникновения ве- щества в организм. Под токсической дозой понимается количе- ство вещества, вызывающее определенный токсический эффект.

По степени токсичности при ингаляционном (через органы дыхания) и пероральном (через желудочно-кишечный тракт) путях поступления в организм АХОВ можно разбить на 6 групп:

- чрезвычайно токсичные LC50* < 1 мг/л;

- высокотоксичные LC50 = 1–5 мг/л;

- сильнотоксичные LC50 = 6–20 мг/л;

- умеренно токсичные LC50 = 21–80 мг/л;

- малотоксичные LC50 = 81–160 мг/л;

- нетоксичные LC50 > 160 мг/л.

Большой диапазон концентраций АХОВ объясняется инди- видуальной чувствительностью людей к ним. В обезвреживании вредных веществ в организме человека принимает участие боль- шая группа ферментов – так называемых ферментов детоксика- ции. Активность этих ферментов различна у разных людей. Состояние здоровья также имеет большое значение. Например, люди с заболеваниями нервной системы особо чувствительны к нейротропным ядам, люди с заболеваниями легких – к дей- ствию раздражающих веществ и пылей.

Погода также оказывает влияние на поведения АХОВ. Вы- сокая температура воздуха увеличивает летучесть многих ве- ществ и повышает их концентрации в воздухе. Влажность воз- духа также может увеличивать опасность отравления, в особен- ности раздражающими газами. Это объясняется усилением процессов гидролиза: растворение газов и образование тумана из кислот и щелочей ведут к усилению раздражающего действия на слизистую оболочку.

К объектам, производящим, использующим и хранящим АХОВ, относятся предприятия химической, нефтеперерабаты- вающей промышленности; предприятия, имеющие холодильные установки, в которых в качестве хладагента используется ам- миак (организации пищевой, мясомолочной промышленности, холодильники и продовольственные базы); водопроводные и очистительные сооружения, на которых применяют хлор; же- лезнодорожные станции, имеющие пути отстоя подвижного состава с АХОВ; склады и базы с запасами ядохимикатов. Ос- новными представителями АХОВ являются: аммиак, хлор, си- нильная кислота, фосген, сернистый ангидрид, сероводород, оксид углерода и др.

Аварийные химически опасные вещества в основном делят- ся на вещества общеядовитого и удушающего действия. Про- никая в организм человека через органы дыхания, кожные по- кровы и слизистые оболочки глаз, раны и желудочно-кишеч- ный тракт, они вызывают различные по характеру отравления. Кроме того, некоторые АХОВ (аммиак, окись углерода) очень слабо задерживаются фильтрующими противогазами, что ос- ложняет защиту от их действия. Надежную защиту органов дыхания от этих веществ можно обеспечить только применени- ем изолирующих или специальных промышленных противо- газов.

Характер возможных химически опасных аварий. В связи с бурным развитием химической промышленности растут объ- емы производства, использования, хранения и перевозок хими- ческих продуктов, в том числе аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Несмотря на постоянное совершенствование химической технологии, увеличивается потенциальная опас- ность химически опасных аварий.

Возникновение техногенных аварий, сопряженных с угрозой жизни и здоровья населения (например, при попадании в окру- жающую среду АХОВ), является острой проблемой современ- ного индустриального общества. Опасности подвергается на- селение, проживающее в непосредственной близости к потен- циально опасным объектам.

В результате сложившейся в нашей стране традиции многие химически опасные объекты (ХОО) размещены в населенных пунктах с высокой плотностью населения. К числу таких объ- ектов относятся не столько крупные химические комбинаты, отделенные от жилой зоны широкой санитарно-защитной (зо- ной) полосой, сколько предприятия пищевой промышленности, использующие промышленные холодильные установки, рабо- тающие на аммиаке. Данная ситуация, характерная в частности для Минска, стала возможна благодаря принятой в практике работы предприятий концепции безаварийной работы. Суть концепции состоит в следующем: при проектировании любого производства, применяющего в технологии АХОВ, использу- ют технические решения, предельно снижающие возможность аварии. Дополнительно устанавливаются системы защиты (спе- циальные поддоны под емкости с АХОВ, водяные завесы и т.д.), снижающие ущерб от аварийных выбросов. Персонал предпри- ятий проходит специальное обучение и периодическое тести- рование.

Безопасность функционирования химически опасных объ- ектов зависит от многих факторов: химических свойств сырья, полупродуктов и продуктов; от характера технологического про- цесса; от конструкции и надежности оборудования; условий хранения и транспортировки химических веществ; состояния контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации; эффективности средств противоаварийной защиты.

Как показывает анализ причин крупных аварий, сопрово- ждаемых выбросами АХОВ, на сегодня нельзя исключить воз- можность возникновения аварий, приводящих к поражению производственного персонала и населения, находящегося в рай- оне химически опасного объекта.

Анализ структуры предприятий, производящих или потреб- ляющих АХОВ, показывает, что в их технологических линиях обращается, как правило, незначительное количество токсиче- ских продуктов. Значительно большее количество АХОВ по объему содержится на складах предприятий. Это приводит к то- му, что при авариях в цехах предприятия в большинстве своем имеет место локальное заражение воздуха, оборудования це- хов, территории предприятий. При этом поражение в таких слу- чаях может получить в основном производственный персонал.

При авариях на складах предприятий, когда разрушаются (повреждаются) крупнотоннажные емкости, АХОВ распростра- няются за пределы предприятия, приводя к массовому пораже- нию не только персонала предприятия, но и населения, про- живающего вблизи химически опасных предприятий.

В среднем на предприятиях минимальные (неснижаемые) запасы химических продуктов создаются на трое суток, а для заводов по производству минеральных удобрений до 10–15 сут. В результате на крупных предприятиях могут одновременно храниться тысячи тонн АХОВ. Для хранения используют алю- миниевые, железобетонные и стальные емкости. Наиболее ши- рокое распространение в настоящее время получили емкости цилиндрической и шаровой формы. Вместимость резервуаров бывает разной. Хлор, например, хранится в емкостях вмести- мостью от 1 до 1000 т, аммиак – от 5 до 30 000 т, синильная кислота – от 1 до 200 т, оксид этилена – в шаровых резервуарах объемом 800 м3 и более.

Наземные резервуары располагаются группами. В каждой группе предусматривается резервная емкость для перекачки АХОВ в случае их утечки из какого-либо резервуара. Для каж- дой группы наземных резервуаров по периметру оборудуется замкнутое обвалование или ограждающая стена из несгораемых и коррозионно-устойчивых материалов. Внутренний объем об- валованной территории рассчитывается на полный объем груп- пы резервуаров.

Расстояние от складов АХОВ объемом свыше 8000 м3 до населенных пунктов должно быть не менее 1000 м. Расстояние от складов с наземным расположением резервуаров до мест массового скопления людей (стадионов, рынков, парков) увели- чивается в два раза.

Для хранения АХОВ на складах предприятий используются следующие способы:

- хранение в резервуарах под высоким давлением;

- в изотермических хранилищах при давлении близком к атмосферному (при таком способе хранения емкости искус- ственно охлаждаются);

- хранение при температуре окружающей среды в закры- тых емкостях (характерно для высококипящих жидкостей).

При авариях с выбросом АХОВ в атмосферу образуется пер- вичное и вторичное облако.

Первичное облако – облако АХОВ, образующееся в резуль- тате мгновенного (1–3 мин) перехода в атмосферу части АХОВ из емкости при ее разрушении.

Вторичное облако – облако АХОВ, образующееся в резуль- тате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверх- ности.

В случае разрушения емкости, содержащей АХОВ, под дав- лением, за счет бурного, почти мгновенного испарения, основ- ное количество вещества поступит в первичное облако, где концентрации АХОВ значительно превышают смертельные.

В случае разрушения изотермического хранилища в первич- ное облако поступит 3–5 % АХОВ (при температуре окружаю- щего воздуха 25–30 °С).

Основное же количество разлившегося в поддон (обваловку) АХОВ поступит за счет испарения во вторичное облако.

При вскрытии оболочек с высококипящими жидкостями об- разования первичного облака не происходит. Заражение атмо- сферы происходит за счет испарения и концентрация АХОВ в воздухе и зависит от физико-химических свойств и температу- ры окружающей среды. Учитывая малые скорости испарения та- ких АХОВ, они будут представлять опасность только для пер- сонала и населения, находящегося непосредственно в районе аварии.

Необходимо отметить, что на промышленных объектах обыч- но сосредоточено значительное количество различных легко- воспламеняющихся веществ, в том числе АХОВ (аммиак, си- нильная кислота, окись углерода и др.). Кроме того, многие АХОВ взрывоопасны (гидразин, окислы азота), другие пред- ставляют значительную опасность в пожарном отношении (хлор, фосген, двуокись серы). Более того, пожар может способ- ствовать образованию различных ядовитых веществ. Так, при горении полиуретана и других пластмасс образуются фосген, синильная кислота, оксид углерода и прочие. АХОВ в опасных концентрациях. Поэтому при организации работ по ликвидации химически опасных аварий на предприятиях необходимо оце- нивать не только физико-химические и токсические свойства АХОВ, но и их взрыво- и пожароопасность, возможность об- разования в ходе пожара новых АХОВ и на этой основе при- нимать меры по защите персонала, участвующего в работах.

Масштабы поражения при химически опасных авариях силь- но зависят от метеорологической обстановки и условии хране- ния АХОВ. Так, мощный выброс при неблагоприятных для рас- пространения облака метеорологических условиях, может на- нести минимальный ущерб, в то же время меньший выброс в других условиях может привести к большему ущербу. Прогнозирование масштабов и последствий химически опасных аварий. Последствия химически опасных аварий ха- рактеризуются масштабом, степенью опасности и продолжи- тельностью химического заражения.

Масштаб химического заражения характеризуется:

- радиусом и площадью района аварии;

- глубиной и площадью заражения местности с опасными плотностями;

- глубиной и площадью зоны распространения первичного и вторичного облака АХОВ.

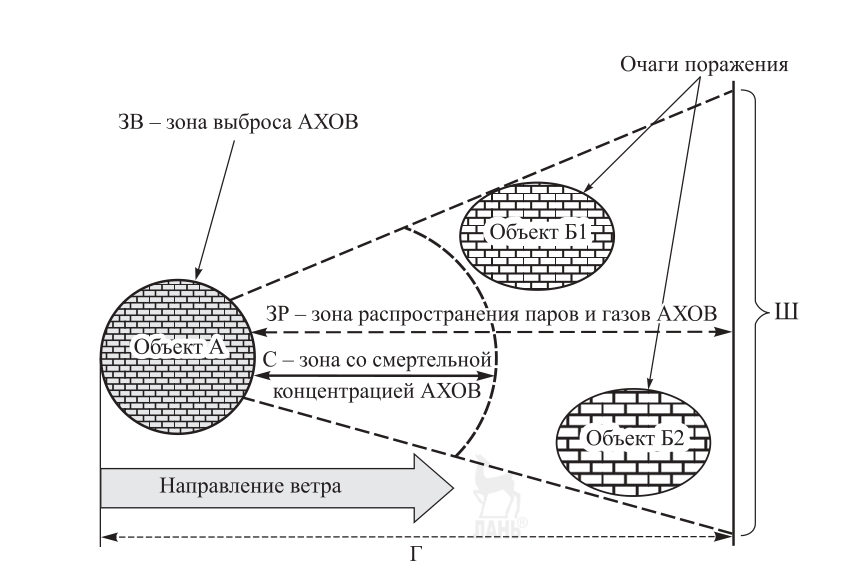

Под глубиной заражения понимается максимальная протя- женность соответствующей площади заражения за пределами района аварии, а под глубиной распространения – максимальная протяженность зоны распространения первичного или вторич- ного облака АХОВ (рис. 1.4).

Под зоной распространения паров и газов АХОВ понимает- ся площадь химического заражения воздуха за пределами рай- она аварии, создаваемая в результате распространения облака АХОВ по направлению ветра. Во всех случаях глубина хими- ческого заражения и распространения измеряется по направле52 нию ветра от подветренной границы района аварии. Зона химического заражения, образованная АХОВ, включает участок разлива ядовитых веществ и территорию, над которой распространились пары ядовитых веществ в поражающих концентрациях.

Рис. 1.4. Зона химического заражения АХОВ Г – глубина зоны; Ш – ширина зоны; объект А – участок разлива (выброса) АХОВ; объекты Б1 и Б2 – очаги поражения

Зона химического заражения, в свою очередь, делится на две части: зона заражения парами АХОВ со смертельными концен- трациями (зона чрезвычайно опасного заражения), в пределах которой возможны массовые поражения людей, и зона зараже- ния, в которой люди временно теряют работоспособность.

При смертельных концентрациях в воздухе содержится та- кое количество ядовитых веществ, при вдыхании которых в те- чение 20–30 мин человек получает тяжелые поражения вплоть до смертельных.

Под поражающими концентрациями понимается такое со- держание в воздухе паров АХОВ, при которых исключается пребывание без противогазов.

В зависимости от количества выброшенного (вылившегося) ядовитого вещества в зоне химического заражения может об- разоваться один или несколько очагов химического поражения. Рис. 1.4. Зона химического заражения АХОВ Г – глубина зоны; Ш – ширина зоны; объект А – участок разлива (выброса) АХОВ; объекты Б1 и Б2 – очаги поражения

Очагом химического поражения называют территорию, на которой в результате воздействия АХОВ произошли массовые поражения людей и животных.

Размеры зоны химического заражения АХОВ характеризу- ются глубиной распространения зараженного воздуха с пора- жающими концентрациями (Г), шириной зоны (Ш) (см. рис. 1.4) и площадью (S). Они зависят от количества АХОВ, физических и токсических свойств, условий хранения, метеоусловий и рель- ефа местности.

Количество вылившейся жидкости определяют по площади разлива и толщине слоя. Площадь разлива при обваловании хранилищ равна площади обвалованной территории, а толщи- на (h) слоя определяется по формуле h = Н – 0,2, где Н – высота обваловки (поддона). При отсутствии обваловки толщина слоя берется 0,05 м. Произведение площади разлива на толщину слоя дает примерный объем вылившейся жидкости. При разрушении нескольких емкостей с различными ядови- тыми веществами (если эти жидкости не вступят в химическую реакцию между собой и имеют примерно одинаковую поража- ющую концентрацию) общее количество разлившихся жидко- стей определяют суммированием объема всех ядовитых ве- ществ. Вещества однородного характера, но резко отличающи- еся по степени токсичности, приводят к эквивалентной токсич- ности.

При разрушении емкостей с различными ядовитыми жидко- стями (кислого и основного характера) необходимо предусмо- треть возможность их нейтрализации с образованием нетоксич- ных продуктов.

Основной характеристикой зоны химического заражения является глубина распространения зараженного воздуха. Эта глубина пропорциональна концентрации АХОВ и скорости ве- тра. Повышение температуры почвы и воздуха ускоряет испа- рение АХОВ, а следовательно, увеличивает его концентрацию над зараженной местностью.

На глубину распространения АХОВ, а также на их концен- трацию в атмосфере значительно влияют вертикальные потоки воздуха. Направление потоков характеризуется степенью вер- тикальной устойчивости атмосферы. Различают три степени вертикальной устойчивости: инверсию, изотермию, конвекцию.

Инверсия в атмосфере – это повышение температуры воз- духа по мере увеличения высоты. Она чаще всего образуется в безветренные ясные ночи в результате интенсивного излуче- ния тепла земной поверхности. Инверсия препятствует рассеи- ванию воздуха на высоте и создает наиболее благоприятные условия для сохранения высоких концентраций АХОВ.

Изотермия характеризуется стабильным равновесием воз- духа. Она наиболее типична для пасмурной погоды, и так же как и инверсия способствует длительному застою паров АХОВ на местности, в лесу, в жилых кварталах населенных пунктов.

Конвекция в атмосфере – это вертикальное перемещение воздуха с одних высот на другие. Воздух более теплый пере- мещается вверх, а более холодный и более плотный – вниз. Кон- векция вызывает сильное рассеивание зараженного воздуха, и концентрация АХОВ в воздухе быстро снижается. Отмечается конвекция в летние ясные дни.

Ширина зоны химического заражения определяется по сле- дующим соотношениям: Ш = 0,03 Г – при инверсии; Ш = 0,15 Г – при изотермии; Ш = 0,8 Г – при конвекции.

Важной характеристикой зоны заражения является стойкость заражения, которая определяет время самодегазации АХОВ и продолжительность существования зоны заражения и вторич- ных очагов химического поражения. На скорость обеззаражи- вания местности влияют, прежде всего, испарение АХОВ, их поглощение почвой, а также химическое разложение АХОВ.

Скорость испарения зависит от таких факторов, как темпе- ратура воздуха, вид почвы, скорость ветра и степень вертикаль- ной устойчивости атмосферы. На стойкость зоны химического заражения, возникшей на территории населенного пункта, воз- действует ряд особых факторов. В целом можно считать, что стойкость АХОВ в населенном пункте выше, чем на открытой местности.