Обеспечение охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Республике Беларусь

Экологические проблемы природопользования

Территория Беларуси отличается высоким уровнем сохранения природных комплексов, доля их в естественном или близком к естественному состоянию составляет около 2/3 от всей площади страны.

Наряду с отмеченными ранее глобальными экологическими проблемами, которые напрямую или косвенно касаются и Республики Беларусь, в нашей стране существуют экологические проблемы, создающие напряженную экологическую ситуацию и непосредственно влияющие на жизнедеятельность ее жителей.

К основным экологическим проблемам в Беларуси относятся:

- экологические проблемы атмосферного воздуха;

- экологические проблемы водных ресурсов;

- экологические проблемы землепользования;

- экологические проблемы лесов;

- экологические проблемы сохранения биологического разнообразия;

- экологические проблемы отходов.

Экологические проблемы атмосферного воздуха

Природными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Беларуси являются: лесные и торфяные пожары; эрозионные процессы в почве (дефляция), вызывающие пыльные бури, особенно на осушенных торфяниках; трансграничные переносы вулканической пыли.

Антропогенные источники загрязнения в Республике Беларусь отличаются многообразием видов и многочисленностью источников их выбросов, основными из которых являются: автотранспорт; теплоэнергетика; металлургия и машиностроение; нефтедобыча и нефтехимия; предприятия по производству стройматериалов; химическая промышленность; сельское хозяйство.

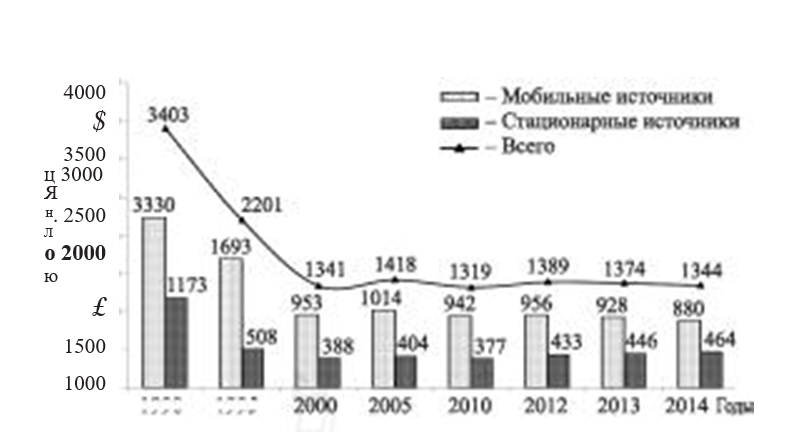

Анализ выбросов по загрязнению атмосферного воздуха в динамике показал, что в период с 1990 по 2000 гг. объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились с 3403 до 1341 тыс. т, т.е. в 2,5 раза. В течение последующих 14 лет наблюдается стабилизация и колебание валовых выбросов в диапазоне 1341-1418 тыс. т (рис. 3.6).

В 2014 г. общие валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников на территории Беларуси составили 1344 тыс. т (65,5 % - от мобильных, 34,5 % - от стационарных источников). В составе валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2014 г. преобладали оксид углерода - 48,9 %, углеводороды и неметановые летучие органические соединения (НМЛОС - этилен, бензол, толуол, нафталин, этанол, ацетон, уксусная кислота, скипидар) - 28,8, оксиды азота - 11,6, твердые вещества - 4,6 и диоксид серы - 3,8 %.

Среди отраслей экономики Беларуси основной объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников приходится на промышленность - 58,1 %, сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство - 34,0, транспорт и связь - 4,7 %.

Рис. 3.6. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Республике Беларусь (тыс. т/год).

Очень важными экологическими показателями, характеризующими загрязнение атмосферного воздуха, являются удельные выбросы загрязняющих веществ в расчете на единицу площади территории страны и на одного жителя. Эти показатели используются для сравнения между собой различных стран, а также регионов внутри страны.

В 2014 г. удельные валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников, рассчитанные на единицу площади Беларуси, составили 6,47 т/км2 (в разрезе областей от 4,6 до 10,9 т/км2). В пересчете на душу населения удельные валовые выбросы загрязняющих веществ в 2014 г. в целом для территории Беларуси - 142,0 кг/чел.

В Республике Беларусь около 90 % загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, улавливается и обезвреживается газоочистными установками.

Состояние воздушной среды на территории Беларуси во многом определяется поступлением загрязняющих веществ с трансграничным переносом.

Трансграничный и региональный перенос загрязняющих веществ (трансграничное загрязнение атмосферного воздуха) - загрязнение атмосферного воздуха над территорией одного государства от источников выбросов, находящихся на территории другого государства. Отрицательное влияние источника загрязнения, находящегося на территории одного государства

проявляется на территории другого государства, на таком расстоянии, что в целом невозможно определить долю отдельных источников или групп источников выбросов.

В Женеве в 1979 г. принята Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, согласно которой договаривающиеся стороны посредством обмена информацией, консультаций и мониторинга разрабатывают политику и стратегию борьбы с выбросами загрязнителей воздуха.

Под эгидой Исполнительного органа Конвенции в рамках Европейской экономической комиссии ООН была создана совместная программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния загрязняющих воздух веществ в Европе - Программа ЕМЕП. Эта программа регулярно обеспечивает правительства стран-участников (41 страна, в том числе Республика Беларусь) научной информацией для поддержки развития и дальнейшей оценки международных протоколов о сокращении выбросов вредных веществ.

В рамках Программы ЕМЕП величины трансграничных потоков загрязняющих веществ оцениваются Метеорологическими синтезирующими центрами (МСЦ) «Запад» (Норвегия) и «Восток» (Россия). По последним расчетам МСЦ «Запад», доля трансграничной серы в выпадениях на территорию Беларуси составила 88 %, нитратного азота - 91 и аммонийного азота - 43, свинца -72, кадмия - 71, ртути - 77, бензо(а)пирена - 51, диок- синов/фуранов - 72 %.

В свою очередь, 56 % серы, 85 % нитратного азота и 55 % аммонийного азота от источников на территории Беларуси выпадало за ее пределами.

В настоящее время в Беларуси учитываются выбросы от крупных промышленных предприятий химических загрязнителей: оксидов серы и азота, оксида углерода и твердых веществ, тяжелых металлов, аммиака, стойких органических загрязнителей по форме № 1-ос (воздух).

Электромагнитное загрязнение атмосферы. В период бурного развития электроники и использования практически во всех отраслях экономики и в повседневной жизни электронных и электротехнических приборов существенным фактором загрязнения воздуха является электромагнитное излучение.

Электромагнитное излучение (ЭМИ) - это вид энергии, представляющей электромагнитные волны, вызываемые ускоренно движущимися электрическими зарядами и распространяющиеся в пространстве со скоростью света (около 300 000 км/с).

Примерами электромагнитного излучения являются свет, радиоволны, инфракрасные и ультрафиолетовые, а также рентгеновские и гамма-лучи.

Органами чувств человек воспринимает только инфракрасное излучение, нагревающее тело человека при попадании на него, и оптический спектр, вызывающий зрительное ощущение в глазу. Остальные виды излучения организмом не ощущаются, но они оказывают на него различные, в том числе и негативные, воздействия.

Источниками техногенного электромагнитного излучения являются любые электроприборы независимо от их сложности. Чем выше напряжение, тем более существенно воздействие ЭМИ на организм.

Источники электромагнитных излучений:

- промышленные генераторы высокой частоты;

- медицинские приборы и оборудование (рентгеноустановки, магниторезонансные установки, УЗИ, кварцевые лампы, токи Дарсонваля и др.);

- спутниковая и сотовая связь (транслирующие антенны), радары;

- персональные компьютеры;

- электротранспорт (трамваи, троллейбусы, поезда);

- линии электропередач;

- электропроводка (внутри зданий), телекоммуникации;

- бытовые электроприборы;

- теле- и радиостанции (транслирующие антенны).

Всемирная организация здравоохранения присвоила явлению

повсеместного электромагнитного загрязнения термин - электромагнитный смог.

Экологические проблемы водных ресурсов

Все воды (водные объекты), находящиеся на территории Республики Беларусь, составляют государственный водный фонд Республики Беларусь. К водному фонду относятся: поверхностные воды (водные объекты) - реки, ручьи, каналы, родники, озера, водохранилища, пруды, и т.п.) и подземные воды.

Водный кадастр - это систематизированный сбор сведений о водных ресурсах и качестве вод, а также о водопользователях и водопотребителях, объемах потребляемых ими вод. Ресурсы поверхностных вод Беларуси по средним многолетним объемам оцениваются в 57,8 км3 в год, по этому показателю республика занимает восьмое место среди стран СНГ (1,5 %). Естественные ресурсы пресных подземных вод Беларуси оцениваются в 15,9 км3 в год (43,5 млн м3/сут). Они распространены по всей территории Беларуси на глубинах от 100 до 450 м.

На различные нужды в сфере экономики страны в 2014 г. использовано 1371 млн м3 воды. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 473 млн м3 (34,5 %), производственные - 405 млн м3 (29,5 %), в прудовом рыбном хозяйстве - 378 млн м3 (27,6 %), на сельскохозяйственное водоснабжение и орошение - 115 млн м3 (8,4 %) от общего количества использованной воды. Потери воды при транспортировке составили около 6 %.

В среднем на каждого жителя Беларуси в 2010-2014 гг. приходилось по 137 л/чел./сут (что соответствует уровню потребления воды в большинстве стран Европы - 120-150 л/чел./сут), в Минске - 181 л/чел./сут.

Современное производство всех отраслей экономики включает интенсивное использование водных ресурсов. Следствием интенсивного водопотребления является ухудшение исходного качества воды, ее загрязнение и нарушение функционирования водных экосистем после сброса (водоотведения) использованной воды.

Различают химическое, физическое и биологическое загрязнение вод.

Химическое загрязнение - это увеличение сверх фонового содержания в воде минеральных (растворы солей, кислот, щелочей, минеральных масел, соединения тяжелых металлов (ТМ) (кадмия, свинца, ртути, мышьяка, хрома, и др.) и органических остатков растительного (плодов, овощей, бумаги, растительные масла и др.) и животного (экскременты, остатки тканей и др.) происхождения, смол, спиртов, пестицидов, поверхностно-активные веществ (ПАВ) и других примесей, вызывающих угнетение, заболевание или гибель живых организмов водной среды. К тому же органические вещества природного либо антропогенного происхождения (бытовые, сельскохозяйственные и некоторые промышленные отходы) способствуют возникновению биологического загрязнения и снижению уровня кислорода, ухудшающего качество воды и жизнь водной биоты, особенно высококачественной рыбы.

Физическое загрязнение - изменение физических свойств воды в результате тепловых, механических и радиоактивных примесей (прозрачность, цветность, запах, вкус, температура и т.д.). К физическому загрязнению относят и механические примеси (продукты разрушения почвы в процессе ветровой и водной эрозии, мусор, взвеси).

Биологическое загрязнение - воздействие совокупности биологических компонентов на изменение количественного и видового состава микроорганизмов, растений, животных, ухудшающих качество воды. Примером биологического загрязнения может быть эвтрофикация вод - обогащение их биогенными элементами, особенно азотом и фосфором или веществами, их содержащими. Следствие эвтрофикации - интенсивный рост водорослей и других растений, накопление в водоемах органических веществ и других продуктов отмирания организмов. Это создает условия для увеличения численности организмов-редуцентов, питающихся мертвым органическим веществом, и разлагающих его до исходных минеральных элементов и углекислого газа. Редуценты в процессе жизнедеятельности интенсивно поглощают кислород, наступают анаэробные процессы с выделением в среду сероводорода, метана и других ядовитых загрязняющих веществ. К растениям как биологическим загрязнителям водоемов, способствующим их зарастанию, относятся тростник, камыш, рогоз, аир, элодея, ряска.

К микробным биологическим загрязнителям относятся микроорганизмы, не обладающие токсичностью, сапрофиты (питаются редуцированными органическими остатками), патогенные и условно патогенные микроорганизмы и генетически модифицированные микроорганизмы.

К биологическим загрязнителям водоемов относятся чужеродные виды рыб (ротан-головешка, тюлька черноморская, че- бачок амурский), которые, конкурируя за пищевые ресурсы и поедая икру аборигенных видов рыб, могут привести к значительному ухудшению состояния популяций.

При длительном нахождении вблизи зараженных водоемов через насекомых - переносчиков инфекции могут передаваться малярия, желтая лихорадка, сонная болезнь и другие опасные болезни.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются:

- неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды промышленных предприятий, которые образуются на различных стадиях технологических процессов. В промышленном производстве вода используется как теплоноситель, поглотитель, растворитель и средство транспортировки. Вода загрязняется механическими примесями, растворимыми химическими неорганическими и органическими веществами, нефтепродуктами;

- коммунально-бытовые стоки. Канализационные воды жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ): бань, прачечных, больниц, столовых и др., в своем составе содержат большое количество биогенных веществ (в том числе азот и фосфор), синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), патогенные микроорганизмы;

- сельское хозяйство. Современная сельскохозяйственная деятельность предусматривает интенсивное применение в растениеводстве минеральных и органических удобрений, средств защиты растений (пестициды) и регуляторов роста, в животноводстве - большого количества ветеринарных препаратов и минеральных добавок в кормовые рационы животных. Загрязнение вод пестицидами и удобрениями происходит, как в результате поверхностного стока (осадки, таяние снега), так и при нарушении технологии их применения. Загрязнение вод вызывают животноводческие стоки, содержащие растворимые минеральные соединения, патогенную микрофлору и гельминты, потери горюче-смазочных материалов (ГСМ) при неправильной эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники. Сточные воды, образующиеся в сфере сельскохозяйственного производства, составляют 14 % общего объема сточных вод республики;

- тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали. Сбросы воды от ТЭЦ имеют температуру на 8-10 °С выше, чем вода в водоемах, что способствует увеличению испарения, сопровождающегося увеличением минерализации воды. Эти процессы ведут к уменьшению количества растворимого кислорода в воде, что отрицательно сказывается на растительности и живых организмах. В водоемах начинают обитать новые, зачастую чужеродные и агрессивные виды флоры и фауны;

- объекты атомной промышленности и атомной энергетики. После аварии на Чернобыльской АЭС (1986) выпавшие радиоактивные вещества загрязнили поверхностные воды в бассейнах рек Припяти, Днепра;

- атмосфера. Загрязнение поверхностных вод оксидами серы, азота и другими химическими соединениями происходит в результате выпадения «кислотных» осадков и приводит к закислению водоемов.

Согласно оценке качества поверхностных вод с использованием индекса загрязненности воды (ИЗВ) состояние водных объектов страны в целом оценивается как достаточно благополучное. Подземные и грунтовые воды Беларуси характеризуются повышенным содержанием железа, марганца и низким содержанием фтора и йода (по причине природных факторов). Повышенные содержания железа и марганца чаще всего приурочены к территориям с большим количеством болотных угодий (бассейны Западного Буга и Припяти) и торфяных отложений.

Интенсивное использование водных ресурсов влечет за собой резкое изменение их качественных параметров в результате сброса в воду самых разнообразных загрязнителей антропогенного происхождения, а их естественные экосистемы разрушаются. Вода теряет способность к самоочищению.

Самоочищение водоемов - свойство водоемов превращать органические и часть неорганических веществ в безвредные соединения. Механизмы процессов самоочищения водоемов делятся на физические (оседание суспензированных частиц, испарение и др.); химические (окисление веществ кислородом и перекисью водорода, осаждение, гидролиз токсикантов); биологические (включение загрязняющих веществ в обменные процессы, их разрушение или перевод в другие, нетоксические формы соединений у разных гидробионтов и др.). Важным фактором самоочищения водоемов является ультрафиолетовое излучение солнца, под влиянием которого происходит обеззараживание воды.

Эффективным методом борьбы с загрязнением водоемов является внедрение повторного и оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях.

Оборотное водоснабжение - система многократного использования воды в технологических циклах и для бытовых целей, предусматривающая отделение воды от готовых продуктов, очистку и регенерацию ее до состояния, пригодного для повторного использования (без сброса в водоем или канализацию). Это позволяет исключить или уменьшить расход воды в производстве, забираемой из природных водных объектов, а также сократить или исключить сброс загрязненных сточных вод. Объем оборотного и последовательного использования воды к объему производственного водопотребления в Республике Беларусь в настоящее время достигает 90 %.

Разбавление сточных вод - это процесс снижения концентрации загрязняющих веществ в водоемах, вызванный перемешиванием сточных вод с водной средой, в которую они сбрасываются. Первостепенное значение при этом имеет интенсивное течение реки, обеспечивающее хорошее перемешивание и снижение концентрации взвешенных частиц. Однако при разбавлении происходит лишь уменьшение концентрации загрязняющих веществ, качественный состав не меняется. Для сохранения самоочищающей способности воды необходимо более чем 10-кратное разбавление стоков чистой водой. Согласно расчетам на обеззараживание сточных вод в настоящее время расходуется 1/7 часть мировых ресурсов речного стока.

Водоотведение - системы санитарных мероприятий, комплекса инженерных сооружений и оборудования с целью удаления сточных, ливневых и талых вод из населенных пунктов и промышленных объектов. Осуществляется водоотведение с помощью внутренней и наружной ливневой канализации (промышленной и бытовой). Сбрасываемые воды промышленных предприятий должны в обязательном порядке подвергаться очистке до состояния, соответствующего допустимым нормативам.

Очистка сточных вод - это обработка воды с целью разрушения или удаления из нее загрязняющих веществ. Основными методами очистки сточных вод являются механические, физикохимические, химические, электрохимические, термические, биологические (биохимические).

Экологические проблемы землепользования

Литосфера - внешняя твердая оболочка Земли, которая включает всю земную кору с частью верхней мантии Земли и состоит из осадочных, изверженных и метаморфических пород. Толщина литосферы на континентах и под океанами различается и составляет в среднем соответственно 25-200 и 5-100 км. Из общей площади поверхности Земли (510,2 млн км2) на долю суши приходится 149,1 млн км2 (29,2 %), остальное составляют океаны и моря (70,8 %).

Земная кора - тонкая верхняя оболочка Земли, которая имеет толщину на континентах 40-80 км, под океанами - 5-10 км и составляет всего около 1 % массы Земли.

Почва — это самый верхний слой земной коры, продукт деятельности природы, который формировался под действием природных факторов (вода, температура, солнечная энергия, биота и др.) в течение тысяч и миллионов лет. Почва обладает уникальным свойством - плодородием.

Плодородие почвы - способность почвы удовлетворять потребности растений в элементах питания, воде, обеспечивать их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла и благоприятной физико-химической средой (pH) для нормальной деятельности. Почвенное плодородие определяет общую продуктивность биоценоза и урожайность сельскохозяйственных культур.

Почва выполняет огромную социально-экономическую функцию. Сельскохозяйственные земли на сегодняшний день являются основным источником получения продуктов питания для населения планеты. Удельный вес продукции растениеводства (в пересчете на зерновые эквиваленты) составляет 77 %, животноводства - 16, морского рыбоводства - 7 %.

Земельный фонд - совокупность всех земель определенной территории региона, государства, всей планеты, которые можно разделить по целевому использованию и правовому режиму.

Земельныересурсы - земли, земельные участки, которые используются или могут быть использованы в хозяйственной или иной деятельности. Земельные ресурсы мира располагаются на 129 млн км2. Крупнейшими земельными ресурсами обладают: Российская Федерация - 17,1 млн км2 (13,3 % мировых); Канада - 10,0; Китай - 9,6; США - 9,4; Бразилия - 8,5; Австралия - 7,7 млн км2. На каждого жителя малонаселенной Австралии приходится 37 га земли (максимальный показатель), а на жителя Азии и Европы ~ 1,1 га.

Сельскохозяйственные земли (угодья) - участки земли, используемые в сельскохозяйственном производстве для получения продуктов питания, которые различаются по природным особенностям и по сельскохозяйственному назначению.

Сельскохозяйственная освоенность - это отношение площади сельскохозяйственных земель к общей площади территории (провинции, района, государства, планеты в целом).

Распаханность территории - отношение площади пашни (земли, которые постоянно перепахиваются) к общей площади территории.

Площадь пахотнопригодных земель на планете Земля составляет 3 млрд 278 млн га, или 22 % всей площади суши. Обеспеченность пашней в расчете на одного жителя планеты составляет 0,30 га, в Казахстане - 2,14; в России - 0,90; в США - 0,67; в Украине - 0,66; в Китае - 0,15, в Германии - 0,12, в Англии - 0,11, в Японии - 0,03, в Беларуси - 0,58 га/чел.

Земельный фонд Республики Беларусь - это площадь страны, составляющая 207 600 км2. В структуре земельного фонда Республики Беларусь наибольшую долю занимают лесные (44,1 %) и сельскохозяйственные (42,1 %) земли. По состоянию на 1 января 2016 г. площадь сельскохозяйственных земель в Республике Беларусь составляла 8581,9 тыс. га, пахотных -5677,4 тыс. га.

В Республике Беларусь существенное влияние на структуру земель оказали последствия аварии на Чернобыльской АЭС. На 1 января 2016 г. из хозяйственного оборота всего выведено 246,7 тыс. га (в том числе 1,1 тыс. га пашни) загрязненных радионуклидами земель или ~ 1,2 % от общей площади земель страны.

Почвы Беларуси по своему природному потенциалу характеризуются низким плодородием. Средний балл плодородия пахотных почв в Беларуси составляет 31,2 балла. Высокие урожаи сельскохозяйственных культур достигаются за счет агротехнических и агрохимических приемов земледелия. Вот здесь- то и обостряется эколого-экономическая проблема рационального использования сельскохозяйственных земель, возникает актуальная необходимость защиты их от чрезмерной антропогенной нагрузки, прежде всего от химического загрязнения и эрозии. Крайней степенью деградации почв является уничтожение почвенного покрова.

В качестве причин деградации почвы выделяются два основных фактора: природный и антропогенный (агрогенный и техногенный.)

Природная деградация земелъ в Республике Беларусь обусловлена водной и ветровой эрозией, речной эрозией с размывом прирусловых территорий, затоплением и подтоплением территорий, наступлением песков и другими природными явлениями.

Эрозия - разрушение верхнего плодородного слоя почвы текучими водами или ветром в результате природных факторов (климат, рельеф, гранулометрический состав почвообразующих пород, растительность) и снос продуктов этого разрушения. Водная эрозия возникает в результате стока талых и ливневых вод.

Ветровая эрозия (дефляция) проявляется в сносе ветром мелких плодородных частиц почвы.

Водной эрозии в виде плоскостного смыва подвержены почвы северной части Республики Беларусь, для центральной части характерен плоскостной смыв и глубинный размыв почвы с образованием оврагов. В южной части (Полесье) отмечено развитие ветровой эрозии.

Антропогенная деградация земель. Хозяйственная деятельность человека на земле сопровождается существенными изменениями ее качеств, чаще всего негативными. Последствия касаются как изменения структуры земельного фонда в целом, так и качественных показателей почв.

В Республике Беларусь основными антропогенными факторами деградации земель являются.

- Изменение структуры земельного фонда происходит в результате трансформации категорий земель из одной в другую (например, низкоплодородных почв ^ в лесные), отчуждения земель под строительство, дороги, полигоны отходов, отчуждение загрязненных земель и др.

- Физическая деградация почв:

- разрушение структуры почвы вследствие водной и ветровой эрозии происходит в большей степени по причине хозяйственной деятельности человека (неправильные обработка почвы и подбор выращиваемых культур, использования на полях тяжелой сельскохозяйственной техники и др.). По данным последнего тура почвенных исследований водной эрозии подвержено 6,2 % всех сельскохозяйственных земель (556,5 тыс. га и 8,6 % - пахотных земель республики (479,5 тыс. га). Ветровой эрозии (дефляции) подвержено более 1 млн га всех пахотных земель (18,3 %). Эрозия почв наносит существенный эколого-экономический ущерб: на пахотных землях ежегодно с 1 га с поверхностным стоком смывается или выносится ветром в среднем до 10-15 т твердой фазы почвы, 150-180 кг гумусовых веществ, до 10 кг азота, 4-5 кг фосфора и калия, 5-6 кг кальция и магния. Недоборы урожаев в зависимости от степени эродированности почв составляют 12-60 %;

- переувлажнение земель с изменением водного режима, возникающее в результате подтопления, затопления и заболачивания территорий. Вторичное заболачивание земель с зарастанием кустарников происходит по причине неэффективной эксплуатации гидромелиоративных систем (износ механизмов шлюзов, насосных станций, нарушение периодичности очистки каналов от растительности и др.);

- деформация почвенного покрова при разработке полезных ископаемых закрытым и открытым способами. Добыча полезных ископаемых всегда сопровождается возникновением нарушенных земель. Нарушенные земли - земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного и растительного покрова, гидрологического режима и образованием техногенного рельефа в результате производственной деятельности человека.

Нарушение земель происходит путем насыпания грунтов в виде отвалов, терриконов, свалок или выемкой грунта с образованием провалов и прогибов, карьеров. Просадка земли имеет место в районе добычи калийных и каменных солей Старобин- ского месторождения. В результате добычи строительного камня на ПО «Гранит» (Микашевичи) образовалась крупная депрес- сионная воронка. Ее радиус по отдельным направлениям доходит до 6-7 км и продолжает увеличиваться.

В результате открытой добычи полезных ископаемых (глина, песок, строительный камень) образуются карьеры различной глубины. Для восстановления нарушенных земель проводится рекультивация - комплекс работ по восстановлению продуктивности земель, улучшению условий окружающей среды. В результате рекультивации земель на нарушенных почвах создаются сельскохозяйственные и лесные угодья, водоемы различного назначения, рекреационные зоны, площади для застройки.

- Химическая деградация почв обусловлена ухудшением качества почв под действием химических загрязнителей органической и минеральной природы:

- выбросы и отходы промышленных предприятий (органические и неорганические соединения, ТМ. ТМ оказывают негативное влияние на здоровье людей, животных и растений, наибольшую опасность представляет загрязнение ими сельскохозяйственных земель, на которых производится растениеводческая продукция. Химическое загрязнение земель отмечается вблизи крупных предприятий вследствие выбросов и отходов производства. В зоне воздействия ОАО «Беларуська- лий» содержание водорастворимого натрия и хлора в почве превышает фоновое содержание в 2-3 раза. Результаты локального мониторинга земель и санитарно-защитных зон промышленных предприятий по производству стройматериалов (ОАО «Красносельскстройматериалы» и РУП «Белорусский цементный завод») показали загрязнение сельскохозяйственных земель медью, цинком, свинцом, кадмием и мышьяком. Растениеводческую продукцию, получаемую на этих землях, необходимо постоянно подвергать контролю.

В почвах большинства обследованных городов установлено превышение фоновых концентраций свинца, цинка, меди, никеля, кадмия, марганца, сульфатов и нитратов, органических загрязнителей. Основными загрязняющими веществами территории городов выступают нефтепродукты и тяжелые металлы, в меньшей степени - сульфаты. Концентрации нефтепродуктов

в почве, превышающие ПДК, наблюдаются во всех обследованных городах, наибольшее количество загрязненных проб характерно для Борисова, Гродно, Полоцка, Пинска и Светлогорска - от 27 до 45 %;

- выбросы транспортных средств и сельскохозяйственной техники (оксиды, ТМ). Локальное загрязнение сельскохозяйственных земель свинцом на уровне ПДК установлено на землях вблизи автомагистралей (на расстоянии менее 100 м от автотрассы) Минск - Брест, Санкт-Петербург - Одесса, Минск - Слуцк, Минск - Логойск;

- сельскохозяйственная деятельность. Загрязнение почвы нитратным и аммиачным азотом происходит при чрезмерном внесении минеральных азотных удобрений и органических удобрений (особенно жидкого навоза). Для предотвращения таких ситуаций разрабатываются научно обоснованные системы применения удобрений под сельскохозяйственные культуры на основании агрохимических анализов почвы и биологических потребностей растений. Загрязнение земель средствами химической защиты растений (пестицидами) происходит чаще всего при нарушении технологии их применения, при хранении, утилизации остатков пестицидов и тары;

- деятельность коммунально-бытовых предприятий (неконтролируемое и постоянное внесение на полях осадков сточных вод (ОСВ), твердых коммунальных отходов (ТКО). На отдельных полях, где в течение многих лет в качестве удобрений применялись ТКО, почвы загрязнены свинцом, цинком, медью, кадмием;

- техногенные аварии на промышленных предприятиях и транспорте (нефте- и продуктопроводах);

- радиоактивное загрязнение земель. В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглась территория площадью 46,45 тыс. км2 во всех областях страны, что составило 23 % ее площади. Основными радионуклидами, создающими радиационный фон, являются цезий-137, стронций-90, плутоний-239, америций-214.

- Биологическая деградация почв обусловлена ухудшением качества почв под действием биологических факторов - живых организмов. Основные формы проявления:

- снижение количества и активности полезной микрофлоры в почве (свободноживущие и клубеньковые азотфиксирую- щие бактерии);

- минерализация органического вещества земель, в первую очередь торфяных почв;

- загрязнение патогенной микрофлорой, вызывающей опасные болезни почвенной флоры и фауны, сельскохозяйственных культур (корневые гнили, фитофтороз, нематоды и др.) возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний человека и животных (столбняк, сибирская язва, микозы и др.);

- загрязнение полей сорной растительностью, в том числе карантинной, особо опасной и ядовитой (паслены, амброзия полынолистная, борщевик Сосновского, золотарник канадский и др.).

Деградация торфяных почв - это актуальнейшая проблема современного землепользования и земледелия Беларуси. Первопричинами этого процесса являются многие природные факторы (потепление климата, засухи, вызывающие пыльные бури), но в большей степени сам человек, его неграмотная и потребительская деятельность.

Формирование торфяного слоя - это длительный природный процесс. Средняя скорость накопления торфа составляет от 0,2-0,4 мм (болота лесотундры) до 1 мм/год (хвойно-широколиственная подзона).

Мелиорация земель. В республике преобладают торфяные болота низинного типа, на которые приходится около 82 % общей площади торфяного фонда Беларуси. Наибольшей трансформации подвержены торфяные болота в результате гидротехнической мелиорации и добычи торфа в качестве топлива и органического удобрения. Крупномасштабная осушительная мелиорация, проводимая на территории Беларуси в 19601980 гг., привела к минерализации торфяного слоя, ускорению деградации почв, нарушению водного режима мелиорированных территорий, трансформации химического состава поверхностных и подземных вод. В результате интенсивного сельскохозяйственного использования мелиорированных торфяных почв на территории Полесья сформировались новые антропогенно преобразованные низкоплодородные почвы. Конечным итогом деградации мелиорированных почв является выход на поверхность подстилающих пород, из которых на Полесье пески занимают 92 %. Фактически это начало нового этапа опустынивания территории Полесской низменности. К сожалению, процесс деградации мелиорированных торфяных почв необратим, предполагается, что площадь таких почв будет ежегодно увеличиваться на 6,0 тыс. га. К настоящему времени в Республике

Беларусь деградации подвергнуто около 190 тыс. га торфяных почв, на которых слой торфа разрушен полностью, а на площади 18,2 тыс. га на поверхность вышли малоплодородные пески. Деградация торфяных почв приводит к сокращению сельскохозяйственных земель и недобору сельскохозяйственной продукции.

Научная программа восстановления болот в Беларуси началась в 2006 г. в рамках глобального международного проекта «Ренатурализация и устойчивое управление торфяными болотами для предотвращения деградации земель, изменений климата и обеспечения сохранения глобально значимого биологического разнообразия». Повторно было заболочено 15 выработанных торфяников и нарушенных болот общей площадью 28 200 га, в результате чего восстанавливается биоразнообразие, снижается риск торфяных пожаров, появляются рекреационные зоны для отдыха и путешествий.

Экологические проблемы при добыче полезных ископаемых. В результате проведения инженерно-геологических исследований и геологоразведочных работ, направленных на поиск различных видов полезных ископаемых и на их добычу, верхние слои литосферы в пределах территории Беларуси подвергаются интенсивному воздействию:

- отчуждению сельскохозяйственных и лесных угодий;

- загрязнению окружающей среды нефтепродуктами, буровым раствором, кислотами и другими токсичными компонентами, используемыми при проводке скважин;

- проводению сейсмических исследований с применением буровзрывных работ, которые вызывают нарушение физикохимических свойств почвы и верхних слоев литосферы, загрязнение грунтовых вод, изменения минерального состава отложений;

- при добыче полезных ископаемых подземным способом происходит перемещение больших объемов пород, размещение на поверхности отвалов и шламов, активизация геохимических процессов, просадка почвы. При добыче полезных ископаемых открытым способом образуются карьеры, нарушается структура почвенного покрова;

- авария на Чернобыльской АЭС привела к радиоактивному загрязнению значительной части минерально-сырьевых ресурсов страны, оказавшихся в зоне ее негативного воздействия. По данным исследований, проведенных Белорусским научно-исследовательским геологоразведочным институтом, в зоне радиоактивного загрязнения оказались 132 месторождения минерально-сырьевых ресурсов, в том числе 59 разрабатываемых. Это, главным образом, месторождения глины, песков и песчано-гравийных смесей, цементного и известкового сырья, строительного и облицовочного камня. В зону загрязнения попали также Припятский нефтегазоносный бассейн и Житковичское месторождение бурого угля и горючих сланцев.

Экологические проблемы лесов

Лес - совокупность естественной и искусственно созданной древесно-кустарниковой растительности, напочвенного покрова, животных и микроорганизмов, образующая лесной биоценоз и используемая в хозяйственных, рекреационных, оздоровительных, санитарно-гигиенических, научно-исследовательских и других целях.

Лесами на планете покрыто 31 % суши. На одного человека в мире приходится в среднем 0,6 га леса с существенными различиями по регионам: Африка - 0,8 га; Азия - 0,2 га; Европа (включая Россию) - 1,4 га; Северная и Центральная Америка - 1,1 га; Южная Америка - 2,6 га; Австралия и Океания - 6,6 га; на одного жителя Беларуси приходится около 1 га леса.

В 2015 г. лесистость территории Беларуси составила 39,5 %. Наибольший процент лесистости характерен для Гомельской области - 45,7 %, далее следуют Витебская - 39,8, Минская - 38,5, Могилевская - 37,2, Брестская -35,9 и Гродненская область - 34,8 %. Среди регионов Республики Беларусь наибольший показатель лесистости в Лельчицком районе Гомельской области (66,5 %) и Россонском районе Витебской области (67 %).

Лесные ресурсы - запасы древесины, других компонентов и продуктов жизнедеятельности леса в сочетании со средообразующими, водоохранными, защитными, санитарно-гигиеническими, рекреационными и иными функциями леса. Лесные ресурсы относятся к возобновляемым; 30 % мировых лесов используются главным образом для производства древесины и недревесных лесных продуктов. Общий объем древостоя в лесах планеты оценивается на уровне 527 млрд м3. Наибольший запас древостоя приходится на Бразилию (126,22 млрд м3) и Россию (81,52 млрд м3). Запасы древостоя в Беларуси составляют 1,71 млрд м3.

Лесной фонд - совокупность всех лесов страны природного и искусственного происхождения, покрытые лесом земли, лесные земли, не покрытые лесом и земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства. Общая площадь лесов планеты в 2015 г. составила более 3,8 млрд га.

Вся информация о лесах и землях лесного фонда Республики Беларусь и их кадастровой оценке по административно-территориальным единицам республики представлена в Государственном лесном кадастре Республики Беларусь (2003).

Согласно государственному лесному кадастру лесной фонд Республики Беларусь на 1 января 2015 г. составил 9499,5 тыс. га.

В белорусских лесах произрастает 28 пород деревьев и 70 видов кустарников, основную долю (50,3 %) занимает сосна. Средний возраст белорусских лесов - 54 года, структура возрастного состава белорусских лесов: молодняки - 18,7 % - средневозрастные - 46,0 %; приспевающие - 22,8 %, спелые и перестойные - 12,5 %.

Ежегодно в мире от природных факторов погибает не менее 1-2 % лесной площади.

Основные факторы экологических проблем белорусских лесов:

- стихийные бедствия (ураганы, засухи);

- пожары (в 2015 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 1218 возгораний на площади 16 947 га;

- резкий подъем или понижение уровня грунтовых вод (в основном по причине гидромелиорации);

- болезни деревьев (самым распространенным заболеванием лесов в Беларуси является корневая губка, которой поражено

- тыс. га или 80 % от общей площади очагов заболеваний);

- вредители леса (основные вредители белорусских лесов - сосновый шелкопряд, обыкновенный и рыжий сосновые пилильщики, непарный шелкопряд, шелкопряд-монашенка, короед-типограф, зимняя пяденица). Ежегодно в мире нашествия лесных вредителей наносят ущерб почти 35 млн га леса;

- загрязнение промышленными и бытовыми отходами (которые очень быстрыми темпами накапливаются около садоводческих товариществ и мест отдыха);

- загрязнение в результате трансграничного переноса техногенных выбросов;

- загрязнение радионуклидами (после Чернобыльской аварии было загрязнено радиоактивными веществами 21,6 % площади всех лесов Беларуси);

- несанкционированная вырубка лесов.

В 2014 г. в целом по республике от различных неблагоприятных факторов погибли лесные насаждения на площади

- га.

Экологические проблемы сохранения

биологического разнообразия

Проблема сохранения биологического разнообразия была четко сформулирована как глобальная экологическая проблема в начале 90-х гг. XX в. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию, на которой обсуждались вопросы биоразнообразия. В Конференции приняли участие делегации 179 государств, в том числе Республика Беларусь.

Результатом работы Конференции явилось подписание итогового документа «Повестка дня на XXI век» - программа работы на наступившее столетие, цель которой: «Разработать национальные стратегии по сохранению и рациональному использованию биологического разнообразия и сделать их частью общенациональных стратегий развития».

Биологическое разнообразие - это все проявления жизни на Земле: от мельчайших одноклеточных и надклеточных организмов до высших растений, млекопитающих животных и человека. Биологическое разнообразие Республики Беларусь - это совокупность всех видов животных и растений, обитающих на территории республики.

Растительный мир. Природный растительный покров Беларуси занимает около 70 % территории республики. Насчитывается около 12 тыс. видов растений. Более 200 видов растений охраняются государством.

Животный мир Беларуси насчитывает 457 видов позвоночных (в том числе 73 вида млекопитающих, 290 видов птиц, около 60 видов рыб) и более 20 тысяч видов беспозвоночных животных. Более 180 видов животных охраняются государством.

По данным ученых, в настоящее время происходит наиболее интенсивное за последние 65 млн лет исчезновение видов. По сравнению с другими глобальными явлениями этот процесс идет столь быстрыми темпами, что его пагубные последствия могут сказаться в самом ближайшем будущем. Пятая часть видов растений и животных может исчезнуть к 2020 г., если не будут приняты активные меры по их спасению.

Под влиянием глобальных изменений климата в Беларуси, как и в других странах Европы, в целом отмечается сокращение ареалов бореальных видов растений и животных, появление ряда новых видов, типичных для степной и лесостепной зоны.

Основные факторы негативного воздействия для наиболее важных компонентов биоразнообразия:

- глобальное изменение климата. В историческом плане изменение климатических условий способствовало вымиранию многих видов животных и растений. Современное потепление климата вызывает более высокую скорость изменения биоразнообразия, затрудняет адаптацию к экстремальным климатическим условиям растений и животных. Повышение температуры наряду с проведенной осушительной мелиорацией вызывает понижение уровня грунтовых вод (снижается иммунитет растений, устойчивость к болезням и вредителям). В Беловежской пуще за последние 20 лет уровень грунтовых вод понизился более чем на 0,5 м, под угрозой находятся заповедные леса;

- обострение конкуренции между аборигенными и чужеродными видами. Вмешательство человека и появление интро- дуцированных (несвойственный для данной территории, преднамеренно или случайно завезенный на новое место в результате человеческой деятельности) или инвазивных (захватчики) видов нарушают эволюционно сложившееся разделение экологических ниш аборигенных видов.

Примеры - вселение (инвазия) в водоемы новых видов рыб (черноморская пухлощекая игла-рыба; ротан-головешка; чеба- чок амурский; тюлька черноморская, которые при массовом развитии, конкурируя за пищевые ресурсы и поедая икру других видов рыб, мальков и головастиков, способны наносить существенный ущерб местной ихтиофауне). Американский полосатый рак является переносчиком рачьей чумы, Американские раки резистентны, а европейские же виды (аборигенные для фауны Беларуси) очень чувствительны к данному заболеванию, что может привести к полному исчезновению аборигенных видов раков в пресноводных экосистемах.

Среди растений наиболее агрессивными чужеродными видами, обладающими высокой конкурентной способностью, приводящей к подавлению или вытеснению аборигенных видов, являются:

- борщевик Сосновского. Растение содержат фотодинамически активные соединения - фотосенсибилизаторы, которые при попадании с соком растений на открытые части тела и последующим их облучении солнечным светом способны вызывать воспаление кожи - дерматиты, протекающие по типу ожогов 1, 2 и 3-й степеней;

- золотарник канадский. Каждый куст золотарника производит до 100 000 семян, которые отличаются очень высокой всхожестью - до 95 %, корни золотарника вырабатывают ингибиторы - вещества, которые подавляют рост других растений. В Беларуси он не встречает так называемых «врагов» из числа растений. Положение усложняется тем, что животные, в том числе дикие, не поедают золотарник;

- амброзия полыннолистная - сорняк, способный нанести вред сельскому хозяйству. Растение испаряет огромное количество влаги (в три раза больше, чем кукуруза, и в два раза больше, чем пшеница и рожь), в результате почва быстро иссушается;

- бешеный огурец и дурнишник эльбский.

Золотарник, амброзия и бешеный огурец являются сильными аллергенами, способными нанести большой вред здоровью человека.

Из древесных пород агрессивными видами являются дуб красный, клен ясенелистный, или американский, робиния ложноакациевая и др.

Экологические проблемы отходов

Актуальность проблемы обращения с отходами обусловлена двумя причинами: 1) содержанием в отходах полезных веществ и материалов - вторичные ресурсы; 2) загрязнением отходами окружающей среды.

Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе экономической деятельности и жизнедеятельности человека, но не имеющие определенного предназначения по месту их образования, либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства вследствие физического или морального износа.

Вторичное сырье - вторичные материальные ресурсы, которые подготовлены к использованию для производства продукции, электрической и (или) тепловой энергии (далее - энергия), выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами.

Опасные отходы - отходы, содержащие в своем составе вещества, обладающие каким-либо опасным свойством или их совокупностью в таких количествах и в таком виде, что эти отходы сами по себе (либо при вступлении в контакт с другими

веществами) могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для вреда окружающей среды, здоровья граждан, имущества вследствие их вредного воздействия.

Опасные отходы классифицируются по классам опасности (4 класса). В Республике Беларусь постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85 «Об утверждении классификатора отходов, образующихся в Республике Беларусь» утвержден «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь», в котором указаны виды отходов и класс их опасности.

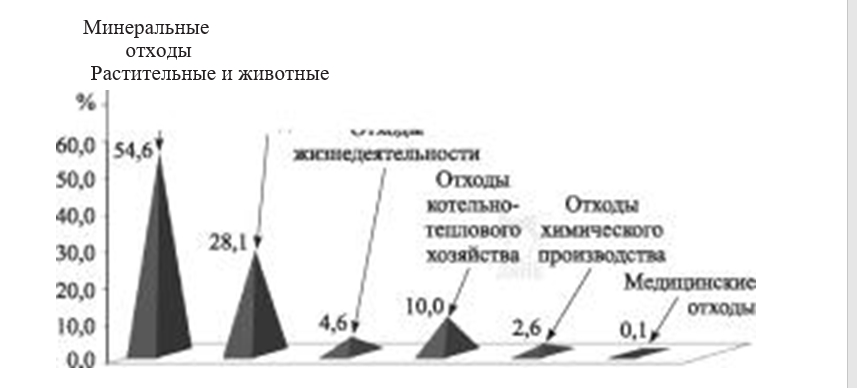

Отходы производства. Ежегодно в Беларуси образуется около 1,4 тыс. видов отходов 1-4-го классов опасности с широким спектром морфологических и химических свойств. Объемы отходов производства за последнее десятилетие возросли с 34,7 млн т до 52,5 млн т (5,54 кг/чел.) (рис. 3.7). Наибольшую долю занимают отходы минерального происхождения (54,6 %), наименьшую - медицинские отходы (0,1 %).

Рис. 3.7. Структура отходов производства в Республике Беларусь (2014).

Показателем продуктивного использования материальных ресурсов и экологизации потребления является «материалоемкость услуги» или «экологический рюкзак»; это определение дал немецкий эколог и экономист Ф. Шмидт-Блеек. «Экологический рюкзак» представляет собой количество перемещенных материалов, т.е. количество сырья, которое используется для производства чего-либо. Ученому удалось рассчитать показатели, характеризующие соотношение между некоторыми товарами и их экологическими рюкзаками в физических величинах. Так, например, для золота это соотношение составляет

1: 350 000. Это значит, что золотое кольцо массой всего лишь 10 гв действительности тянет на 3,5 т; «экологический рюкзак» автомобиля составляет около 15 т твердых отходов, не считая последствий от загрязнения воды; 1 л апельсинового сока в зависимости от страны производства требует перемещения более 100 кг почвы и воды. Очевидно, чем меньше экологический рюкзак, тем эффективнее производство продукции.

В Республике Беларусь можно выделить основные виды отходов производства.

- Г алитовые отходы и галитовые глинисто-солевые шламы ОАО «Беларуськалий» составляют основную долю отходов производства (62 %, или 25,5 млн т ежегодно). Количество галито- вых отходов в солеотвалах 1-4 рудоуправлений ОАО «Беларуськалий» составляет 902,873 млн т на площади 608,3 га. Количество глинисто-шламовых отходов в шламохранилищах (939,9 га) составляет 107,332 млн т.

- Фосфогипс - отход производства фосфорных удобрений Гомельского химического завода. За годы работы завода их накопилось на площади около 100 га в объеме более 22,0 млн т. Ежегодно перерабатывается около 3 % поступающего в отвалы фосфогипса.

- Лигнин гидролизный - отход производства гидролизного спирта на Речицком гидролизном заводе и на ОАО «Бобруйский завод биотехнологий». Всего на период 2014 г. накоплено 2,68 млн т лигнина.

- Отходы химических производств и нефтехимических производств - отходы, отличающиеся составом, обусловленным спецификой производства (соли тяжелых металлов, отходы нефтепереработки, шламы гальванических производств, отработанные масла и др.).

- Строительные отходы - объем строительных отходов в 2014 г. составил 7115,9 тыс. т. В структуре строительных отходов значительная доля приходится на смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений (368,4 тыс. т, или 23,9 %), отходы от разборки зданий (149,6 тыс. т, или 9,7 %), асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий (189,8 тыс. т, или 12,3 %), бой железобетонных изделий (265,1 тыс. т, или 17,2 %), бой кирпича керамического (176,0 тыс. т, или 11,4 %), бой бетонных изделий (65,1 тыс. т, или 4,2 %) и отходы бетона (146,6 тыс. т, или 9,5 %).

- Отходы очистных сооружений включают осадки сточных вод, осадки очистных сооружений гальванических производств, осадки из отстойников электрокоагуляционной очистки и др.

- Резиносодержащие отходы - отходы резинотехнической промышленности, изношенные резинотехнические изделия, в том числе и автомобильные шины. На территории Беларуси ежегодно скапливается огромное количество изношенных шин - до 50 тыс. т в год. Первый завод по переработке изношенных автомобильных шин открыт в Беларуси в Смолевичском районе (Минская область) на территории КПТУП «Минский областной технопарк». В Беларуси ведется строительство второго пускового комплекса первой очереди установки по переработке резиносодержащих отходов на КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов».

- Отходы сельского хозяйства (растительного и животного происхождения). К основным отходам растениеводства относится солома. Современные технологии возделывания зерновых культур предусматривают измельчение и запашку соломы, а также использование ее для приготовления органических удобрений методом компостирования. К отходам животноводства, прежде всего, относятся навозные стоки от животноводческих комплексов. Ежегодно на комплексах накапливается около 9 млн т жидкого навоза (что составляет около 960 кг на каждого жителя республики). Основным путем утилизации жидких стоков на сегодняшний день является использование их для компостирования и внесение на поля орошения. Перспективным путем утилизации является получение биотоплива в биогазовых установках (биогазовых генераторах).

Опасные отходы-загрязнители окружающей среды - просроченные пестициды. При технической помощи всемирного банка по «Комплексному проекту по обращению с твердыми отходами в Республике Беларусь» вывезено и уничтожено 1843,615 т пестицидов и 823 т отходов, содержащих полихлорированные бифенилы. В настоящее время 309,845 т упакованных пестицидов и загрязненного грунта находятся на временном хранении для уничтожения.

- Токсичные отходы. К числу токсичных отходов относятся тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), а также некоторые углеводороды, обладающие канцерогенными свойствами. Эти отходы, как правило, хранятся на предприятиях в специально оборудованных помещениях, на складах и спецпло- щадках, реже на объектах хранения отходов за пределами предприятий.

Количество отходов 1-3-го классов опасности, находящихся на хранении на предприятиях Беларуси (в специально оборудованных помещениях, на складах и спецплощадках, реже на объектах хранения отходов за пределами предприятий) составило к концу 2014 г. 6937,0 тыс. т Из них на отходы 1-го класса опасности приходится 0,17 % и 2-го класса - 0,1 %.

- Коммунальные отходы. К коммунальным отходам относятся отходы потребления и отходы производства, подобные твердым бытовым, перечень которых утверждается Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и удаление которых организуют местные исполнительные и распорядительные органы.

Количество твердых отходов разнообразной деятельности человека составляет более 300 млрд т, (около 50 т отходов на одного жителя Земли). По имеющимся прогнозам объем таких отходов к 2025 г. может значительно возрасти.

В Беларуси наблюдается постоянный рост объема коммунальных отходов. В 2014 г. их было собрано более 3993 тыс. т, что составляет - 421 кг/год на одного жителя (1,15 кг/день, т.е. на уровне стран Евросоюза - 0,85-1,7 кг/чел. в день).

Исследования показали, городские твердые коммунальные отходы имеют в среднем такой состав: бумага - 31 %; пищевые отходы - 21 %; стекло, керамика - 12 %; железо и его сплавы - 5 %, пластмассы - 15 %; древесина - 10 %; резина и кожа -3 %. Вторично можно переработать 90 % выбрасываемого мусора.

По экспертным оценкам за последние годы в составе коммунальных отходов заметно увеличилась доля полимерных материалов и отходов от упаковок, а также отходов стекла. Такие отходы, находясь в местах стихийных и несанкционированных свалок, надолго загрязняют окружающую среду, так как время их разложения занимает длительный период (табл. 3.2).

Обращение с отходами - деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов.

Обращение с отходами основывается на Законе Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 271-3 «Об обращении с отходами», а также на международных договорах Республики Беларусь в области обращения с отходами: «Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» (1989), вступила в силу для Республики Беларусь в 2000 г.; Протокол между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины «О специальном порядке перемещения грузов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС на территорию Украины и обратно», ратифицированный Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 151-З; Объединенная конвенция МАГАТЭ «О безопасном обращении с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами», 1997 г., вступила в силу для Республики Беларусь в 2003 г. и др.

|

Таблица 3.2. Время разложения некоторых видов отходов упаковки

|

Государственное регулирование и управление в области обращения с отходами осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, а также Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство торговли Республики Беларусь.

Основной принцип управления отходами заключается:

- в предотвращении или минимизации образования отходов (снижение количества отходов может быть достигнуто за счет переориентирования производства и потребления на продукцию и упаковку, приводящую к образованию меньшего количества отходов);

- максимальном вовлечении отходов в оборот в качестве вторичного сырья.

Способы утилизации отходов производства определяются видом отходов, их агрегатным состоянием, химическим составом, степенью опасности и другими характеристиками, однако выделяют следующие общие способы утилизации.

- Редукция - разложение сложных веществ отходов до более простых веществ.

- Повторное использование - использование материалов без каких-либо существенных переделов (например, повторное использование тары).

- Переработка, включающая обеззараживание (методы кап- сулирования, переплавки, химические методы и т.д.), извлечение ценных компонентов, термическая переработка (сжигание, пиролиз), компостирование и др.

- Санитарное (контролируемое) захоронение отходов. Санитарному захоронению подлежат отходы, обезвреживание которых нецелесообразно по экономическим соображениям или технически затруднено (часто невозможно). Захоронение производят на специально отведенных территориях - объектах захоронения отходов (полигоны и иные сооружения, предназначенные для захоронения отходов) согласно законодательству по обращению с отходами производства, техническим нормативным правовым актам, а также инструкциям по обращению с отходами производства. Санитарные правила и нормы 2.1.7.12-9-2006 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов».

Лимит захоронения отходов производства - количество отходов производства определенного вида, установленное собственнику отходов на определенный период времени для захоронения их на объектах захоронения.

Лимит хранения отходов производства - количество отходов производства определенного вида, установленное собственнику отходов на определенный период времени для хранения их на объектах хранения отходов. Размещение отходов производства в Республике Беларусь платное. За превышение лимита захоронения отходов размер платы возрастает.

Утилизация коммунальных отходов. Всю деятельность в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь осуществляет Министерство жилищнокоммунального хозяйства. В Республике Беларусь сделан акцент на раздельный сбор коммунальных отходов, основную массу которых планируется перерабатывать. Раздельный сбор мусора предполагает его сортировку, в первую очередь на три компонента: стекло, бумагу, пластик. Эти компоненты могут быть вторичными материальными ресурсами для производства новых товаров.

Сжигание мусора - один из возможных способов обезвреживания отходов. Этот метод экологически опасен, так как при горении выделяются токсичные соединения.

В проблеме бытового мусора актуален вопрос утилизации отработанных люминесцентных ламп и батареек (в том числе энергосберегающих, которые относятся к отходам 1-го класса опасности). Количество отработанных ламп ежегодно составляет около 9 млн ед. По данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на сегодняшний день в Республике Беларусь функционирует пять объектов по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов.

Батарейка - это уникальный склад марганца, цинка, железа и графита. Например, содержание марганца в руде составляет 21 %, а в батарейке его 28,8 %, в батарейках содержится железо (оболочки батареек), графит. Во всех батарейках используется один принцип работы, поэтому разные по составу элементы можно перерабатывать по одной технологии. Отработанные батарейки у нас пока не перерабатываются, вывозятся в Польшу и Россию.

Согласно Директиве 2002/96/ЕС «Об отходах электрического и электронного оборудования» производители продукции, содержащей в своем составе вещества, опасные для окружающей среды и здоровья человека, обязаны размещать на упаковке информацию по ее утилизации. Знак «перечеркнутый контейнер» означает, что отход нельзя смешивать с общим мусором и отправлять на обычные полигоны твердых бытовых отходов.

Размещение отходов - это хранение или захоронение отходов.

Полигон - участок, обеспечивающий прием, складирование и хранение твердых коммунальных отходов (ТКО), т.е. это комплекс природоохранных сооружений, предназначенный для изоляции и обезвреживания ТКО. Полигоны ТКО обычно рассчитаны на 15-20 лет использования.

Эксплуатация объектов захоронения коммунальных отходов осуществляется в соответствии с техническим кодексом установившейся практики эксплуатации объектов захоронения коммунальных отходов, утверждаемым Министерством жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. ТКП 17.11-02-2009 (02120/02030) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Обращение с коммунальными отходами. Объекты захоронения твердых коммунальных отходов. Правила проектирования и эксплуатации».

Нормативное правовое регулирование отношений в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь

Рациональное использование природных ресурсов - это регулирование хозяйственной деятельности с учетом экологической безопасности. Понятие рационального природопользования включает три основных элемента:

- эффективность использования природных ресурсов;

- охрану природных ресурсов;

- воспроизводство природных ресурсов.

На современном этапе охрана окружающей среды включает правовое регулирование, нормативное законодательство и контроль за их соблюдением. Государственная политика Республики Беларусь в области охраны окружающей среды в соответствии с Конституцией Республики Беларусь направлена на обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду как основного условия устойчивого социального и экономического развития страны.

Основные принципы и направления реализации экологической политики в стране определены:

- Международными договорами Республики Беларусь;

- Конвенцией ЕЭК ООН «О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхус, 1998 г., вступила в силу для Республики Беларусь в 2001 г.);

- Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575;

- Законом Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З «Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь»;

- Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (в редакции от 16 июня 2014 г. № 1561-З) «Об охране окружающей среды»;

- Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года;

- Стратегией в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 г.

Нормативное правовое регулирование отношений

в области охраны атмосферного воздуха

Особенностью правового режима в области охраны атмосферного воздуха является то, что в силу физических свойств он не может быть объектом права собственности, поскольку к нему не применимы традиционные полномочия собственника. Не являясь собственником атмосферного воздуха, находящегося в конкретный момент над территорией государства, оно имеет на него суверенные права.

В основу законодательства об охране атмосферного воздуха в Республике Беларусь положены:

- Международные конвенции:

- Конвенция «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» (Женева, 1979 г., вступила в силу для Республики Беларусь в 1983 г.);

- Венская конвенция ООН «Об охране озонового слоя» (Вена, 1985 г., вступила в силу для Республики Беларусь в 1988 г.);

- Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Монреаль, 1987 г., вступил в силу для Республики Беларусь в 1989 г.);

- Рамочная конвенция ООН «Об изменении климата» (Нью- Йорк, 1992 г., вступила в силу для Республики Беларусь в 2000 г.);

- Киотский протокол ООН к Рамочной конвенции ООН «Об изменении климата» (Киота, 1997 г., вступила в силу для Республики Беларусь в 2005 г.);

- Стокгольмская конвенция «О стойких органических соединениях» (Стокгольм, 2001 г., вступила в силу для Республики Беларусь в 2004 г.);

- Законы:

- Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982- XII (в редакции от 16 июня 2014 г. № 1561-3) «Об охране окружающей среды»;

- Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 2-З (в редакции от 12 декабря 2012 г. № 6-З) «Об охране атмосферного воздуха»;

- Закон Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 56-З (в редакции от 16 июня 2014 г. № 161-З) «Об охране озонового слоя»;

- Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2009 г. № 54-З (в редакции от 14 июля 2011 г. № 293-З) «О государственной экологической экспертизе»;

- Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 363-3 (в редакции от 4 января 2014 г. № 130-З) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З (в редакции от 5 января 2016 г. № 355-3) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Закон Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 9-3 (в редакции от 14 июля 2014 г. № 190-3) «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от 19 декабря 2002 г. № 166-З (в редакции от 30 декабря 2015 г. № 343-З);

- Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З (в редакции от 30 декабря 2015 г. № 343-З);

- Постановления Совета Министров Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, других министерств и ведомств о порядке учета в области охраны окружающей среды, выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ, об утверждении нормативов допустимых выбросов, об инвентаризации и контроле загрязняющих веществ, о проведении локального мониторинга окружающей среды.

В Республике Беларусь для обеспечения качества атмосферного воздуха разработаны Санитарные правила и нормы (Сан- ПиН) и гигиенические нормативы (ГН) «Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» и «Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения» (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186); Гигиенические нормативы (ГН) 2.1.6.12-6-2006 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов в атмосферном воздухе населенных мест» (постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 3 апреля 2006 г. № 41).

Нормативное правовое регулирование отношений

в области использования и охраны водных ресурсов

В основу законодательства о пользовании и об охране вод положены:

- Международные конвенции:

- Конвенция ООН «О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц» (Рамсар, 1981 г., вступила в силу для Республики Беларусь в 1991 г.);

- Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 1992 г., вступила в силу для Республики Беларусь в 2003 г.);

Законы:

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З;

- Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (в редакции от 16 июня 2014 г. № 1561-З);

- Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 г. № 271-З (в редакции от 4 января 2014 г. № 130-З);

- Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 7 января 2012 г. № 340-3 (в редакции от 5 января 2016 г. № 353-3);

- Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября 2009 г. № 54-3 (в редакции от 14 июля 2011 г. №293-3);

- Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» от 5 января 1998 г. № 122-З (в редакции от 4 января 2014 г. № 160-З);

- Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 10 января 2000 г. № 363-З (в редакции от 4 января 2014 г. № 130-З);

- Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» от 6 января 2009 г. № 9-З (в редакции от 14 июля 2014 г.);

- Закон Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительно право государства» от 15 июля 2010 г. № 169-З;

- Постановления Совета Министров Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, других министерств и ведомств.

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь утверждена Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 г., определяющая основные проблемы и задачи в области использования и охраны вод, которые необходимо решать с учетом особенностей предстоящего этапа социально-экономического развития страны.

Нормирование качества вод

Нормативы качества воды водных объектов. Для оценки качества воды водных объектов, возможности их использования в хозяйственной и иной деятельности, осуществления контроля (надзора) в области использования и охраны вод устанавливаются нормативы качества воды, включающие в себя общефизические, биологические, химические показатели качества и предельно допустимые концентрации веществ в воде водных объектов для различных целей водопользования.

- Нормативы качества воды водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового использования утверждаются и вводятся в действие республиканским органом государственного управления по здравоохранению:

- СанПиН 10-124 Республики Беларусь 99 «Санитарные правила и нормы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» (в редакции от 14 декабря 2007 г. № 164). Нормативы (по ПДК) разработаны для более 400 загрязнителей.

- СанПиН «Требования к физиологической полноценности питьевой воды» (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 октября 2012 г. № 166).

- Гигиенические нормативы (ГН) 2.1.5.10-20-2003; ГН 2.1.5.10-21-2003; ГН 2.1.5.10-29-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (постановление Главного государственного санитарного врача

Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 162, дополнение № 1 к ГН 2.1.5.10-21-2003 и ГН 2.1.5.10-20-2003 от 30 декабря 2003 г. № 207).

- Нормативы качества воды рыбохозяйственных водных объектов утверждаются и вводятся в действие республиканским органом государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды (Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь) и органом государственного санитарного надзора:

- Стандарт Республики Беларусь (СТБ) 17.06.03-01-2008 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения»;

- Технический кодекс установившейся практики (ТКП) 17.06-04-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила установления фоновых концентраций химических веществ в воде водных объектов»; ПДК разработаны для более 100 загрязнителей.

- Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или его территориальными органами исходя из нормативов качества воды водного объекта и технологических требований Технический кодекс установившейся практики (ТКП) 17.06-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Порядок установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод»: определяет порядок установления нормативов допустимых сбросов химических веществ в составе сточных вод, включая поверхностные сточные воды.

- Технологические (отраслевые) нормативы водопользования (водопотребления и водоотведения) - отнесенные к единице основной продукции или используемого сырья научно обоснованные количество и качество воды, необходимые для производственного процесса, и соответствующее ему количество образуемых сточных вод с нормативами предельно допустимых концентраций веществ в них. Технологические (отраслевые) нормативы водопользования разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, соответствующими министерствами и другими республиканскими органами государственного управления, а также объединениями, образованными по решению Правительства Республики Беларусь, по согласованию с

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и органами государственного санитарного надзора.

Критерием оценки поверхностных вод являются предельнодопустимые концентрации (ПДК) отдельных ингредиентов, установленные для водных объектов рыбохозяйственного назначения. Для контролируемых водных объектов ежегодно рассчитывается индекс загрязненности вод (ИЗВ), в основе которого лежат среднегодовые концентрации шести ингредиентов: растворенного кислорода, органических веществ, азота аммонийного, азота нитратного, фосфора фосфатов, нефтепродуктов.

Для оценки качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям используется ИЗВ - отношение среднего значения концентраций ингредиентов к ПДК.

По величине ИЗВ качество воды дифференцируется на 7 классов: от чистой (ИЗВ < 0,3) до чрезвычайно грязной (ИЗВ > 10,0).

Нормативное правовое регулирование отношений

в области использования и охраны земельных ресурсов

Земельные отношения в Республике Беларусь регулируются:

- Международной Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и (или) опустынивание, особенно в Африке (Париж, 1994 г., вступила в силу в Республике Беларусь в 2001 г.);

- Нормативными правовыми актами Республики Беларусь:

- Указом Президента Республики Беларусь «Об изъятии и предоставлении земельных участков» от 27 декабря 2007 г. № 667;

- Кодексом Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-3 (в редакции от 31 декабря 2014 г);

- Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (в редакции от 16 июня 2014 г. № 1561-З);

- Законом Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября 2009 г. № 54-З (в редакции от 14 июля 2011 г. № 293-З);

- Законом Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» от 5 января 1998 г. № 122-З (в редакции от 4 января 2014 г. № 160-З);

- Законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» от 6 января 2009 г. № 9-З (в редакции от 14 июля 2014 г.);

- Законом Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 26 мая 2012 г. № 385-З;

- Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 20 октября 1994 г. № 3335-XII (в редакции от 28 апреля 2015 г. № 251-З);

- Законом Республики Беларусь «О мелиорации земель» от 23 июля 2008 г. № 423-З;

- Законом Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительно право государства» от 15 июля 2010 г. № 169-3 (в редакции от 5 января 2016 г. № 339-3).

- Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу о порядке размещения объектов внутрихозяйственного устройства на сельскохозяйственных землях, о снятии и сохранении плодородного слоя при производстве работ, связанных с нарушением земель и др.

Кодекс Республики Беларусь о земле регулирует земельные отношения в нашей стране и направлен на эффективное использование и охрану земель, защиту прав землепользователей. Он включает систему правовых мер; организационных мероприятий; экономических мероприятий, направленных на рациональное использование, предотвращение необоснованных изъятий земель из сельскохозяйственного оборота, защиту их от вредных антропогенных воздействий, а также на воспроизводство и повышение плодородия почв.

Нормативы загрязнения земелъ. Для оценки степени загрязнения земель и возможности их использования в хозяйственной и иной деятельности, осуществления контроля (надзора) в области использования и охраны земель устанавливаются нормативы допустимого содержания в почве загрязнителей.

Основным критерием эколого-гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными веществами является предельно допустимая концентрация химических веществ в почве.

Сегодня в Республике Беларусь действуют следующие основные санитарно-гигиенические нормативы, утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь:

- ГН 2.1.7.9-37-2003 «Предельно допустимые концентрации кадмия, тилта (действующее вещество - пропиконозол) и фенантрена в торфяных почвах» (постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003 г. № 222);

- ГН 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве» (постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 февраля 2004 г. № 28);

- ГН «Предельно допустимые концентрации подвижных форм цинка, хрома, кадмия в почвах (землях) различных функциональных зон населенных пунктов, промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения» (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 ноября 2008 г. № 187);

- Нормативы предельно допустимых концентраций валового содержания ртути и мышьяка в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для различных видов территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов» (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 августа 2010 г. № 107);

- Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 марта 2012 г. № 17/1);

- Нормативы предельно допустимых концентраций подвижных форм никеля, меди и валового содержания свинца в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для различных видов территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 ноября 2009 г. № 125).

Нормативное правовое регулирование отношений

в области использования и охраны недр

Нормативно-правовое регулирование отношений в области использования и охраны недр Республики Беларусь основывается:

- на Кодексе Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-3 (в редакции от 2 мая 2013 г.);

- постановлении Национального статистического комитета Республики Беларусь «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 1 - полезные ископаемые (Минприроды) «Отчет о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых» и указаний по ее заполнению» от 29 сентября 2011 г. № 274;

- постановлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь «Об объявлении некоторых геологических объектов геологическими памятниками природы республиканского значения» от 18 марта 2008 г. № 22.

Нормирование в области использования и охраны недр осуществляется путем установления: