Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека

В конце XX в. эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного человека ( %):

- генетические факторы (наследственные заболевания и нарушения, наследственная предрасположенность к заболеваниям) - 20 %;

- состояние окружающей среды (вредные условия быта и производства, неблагоприятные климатические и природные условия, нарушение экологической обстановки) - 20 %;

- медицинское обеспечение (отсутствие постоянного медицинского контроля за динамикой здоровья, низкий уровень первичной профилактики, некачественное медицинское обслуживание) - 7-8 %;

- условия и образ жизни людей (отсутствие рационального режима жизнедеятельности, миграционные процессы, гипо- или гипердинамия, социальный и психологический дискомфорт, неправильное питание, вредные привычки, недостаточный уровень валеологических знаний) - около 50 %.

Таким образом, обеспечение здоровья как основной составляющей жизнедеятельности человека обеспечивается условиями окружающей среды и образом его жизни.

Экологические проблемы питания. Здоровье нации зависит от здорового образа жизни каждого человека, включающего в том числе правильное и экологически безопасное питание.

Проблема питания человека актуальна не только в условиях недостатка продуктов, но и при их достатке и даже избытке. Все чаще проявляются такие заболевания как ожирение, подагра, нарушение минерального обмена в организме, цирроз печени, острые гипервитаминозы, опухолевые заболевания и др. Все эти проявления связаны с перееданием и с качеством продуктов питания, применением пищевых добавок, трансгенных продуктов, загрязнением их химическими загрязнителями. Антропогенное воздействие на окружающую среду, ее загрязнение все в большей степени сказывается на качестве продовольственного сырья и продуктов питания, воды.

Продукты питания. Современный человек потребляет в сутки около 800 г пищи и около 2000 г воды. Установлено, что 70-90 % от всех вредных веществ, поступающих в организм человека, попадает туда с пищей. Состояние окружающей сре-

ды в полной мере отражается на качестве продуктов питания. Загрязняющие вещества передвигаются по трофическим цепочкам, оказывая негативное влияние на здоровье человека, его работоспособность и жизнедеятельность в целом.

Основные источники загрязнения продовольственного сырья и продуктов питания, а также факторы их загрязнения следующие:

- поступление из окружающей среды токсических веществ, в том числе тяжелых металлов и радионуклидов;

- загрязнение сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства пестицидами, используемыми для борьбы с болезнями и вредителями растений и в ветеринарной практике для профилактики заболеваний животных;

- нарушение гигиенических правил использования в растениеводстве удобрений, оросительных вод, твердых и жидких отходов промышленности и животноводства, коммунальных и других сточных вод, осадков очистных сооружений;

- применение новых нетрадиционных технологий производства продуктов питания или отдельных пищевых веществ, в том числе полученных путем химического и микробиологического синтеза;

- использование в животноводстве и птицеводстве неразрешенных кормовых добавок, консервантов, стимуляторов роста, профилактических и лечебных медикаментов или применение разрешенных добавок и т.д. в повышенных дозах;

- образование в пищевых продуктах эндогенных токсических соединений в процессе теплового воздействия, кипячения, жарения, облучения, других способов технологической обработки;

- миграция в продукты питания токсических веществ из пищевого оборудования, посуды, инвентаря, тары, упаковок, вследствие использования неразрешенных полимерных, резиновых и металлических материалов;

- использование неразрешенных красителей, консервантов, антиокислителей или их применение в повышенных дозах;

- несоблюдение санитарных требований в технологии производства и хранения пищевых продуктов, что приводит к образованию бактериальных токсинов (микотоксины, батулоток- сины и др.).

Наибольшую опасность по распространенности и токсичности имеют следующие загрязнители:

- тяжелые металлы (более 40 элементов). Наибольшую опасность представляют свинец (РЬ), кадмий (Cd), цинк (Zn), ртуть (Hg), мышьяк (As), медь (Си);

- токсины микроорганизмов и продукты микробной ферментации (гистамин - образуется при участии ферментов микрофлоры при нарушении условий хранения, фузариотоксин - при использовании фузариозного зерна и др.);

- антибиотики (попадают в животноводческую продукцию в результате нарушений их применения в ветеринарной практике);

- пестициды (накапливаются в продовольственном сырье и пищевых продуктах вследствие их нерационального и бесконтрольного использования и неправильного хранения);

- нитраты, нитриты, нитрозоамииы. Совместное применение высоких доз азотных удобрений и пестицидов приводит к усиленному образованию аминов и амидов и в дальнейшем - к образованию высокотоксичных соединений - N-нитрозоаминов (канцерогенов). Доза 600 мг нитратов в сутки считается токсичной для взрослого человека. По рекомендациям ВОЗ суточная допустимая доза нитратов - 5 мг на 1 кг массы тела человека;

- диоксины и диоксиноподобные соединения - хлорорга- нические, особо опасные соединения. К диоксинам относят полихлорированные бифенилы (ПХБ), полихлорированные нафталины, многие пестициды. Блокируя рецепторы, молекула диоксина способствует подавлению иммунных возможностей организма. Расчетная средняя смертельная доза диоксина для человека при однократном поступлении в организм составляет 70 мкг/кг массы тела (около 0,5 мг на среднего человека весом в 70 кг). Источниками диоксинов являются промышленные предприятия практически всех отраслей промышленности, где используется хлор. Диоксины выделяются при горении мусора, уничтожении хлорсодержащих пластмасс;

- полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) - обширный класс химических соединений, насчитывающий более 200 представителей. ПАУ стабильны в течение длительного времени, обладают канцерогенной (наиболее известный канцероген - бенз(а)пирен) и мутагенной активностью. ПАУ не производятся промышленностью, образуются в природе путем абиогенных процессов, большая же часть ПАУ поступает в биосферу за счет техногенных источников (сгорание нефтепродуктов, угля, древесины, мусора, пищи, табака, причем чем ниже температура окружающей среды, тем больше образуется ПАУ);

- радионуклиды, которые поступают в продукты питания при выращивании сельскохозяйственных культур в зонах радиоактивного загрязнения;

- пищевые и биологически активные добавки.

Безопасность продуктов питания - это отсутствие опасности для здоровья человека при обычных условиях их употребления как с точки зрения острого негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые инфекции), так и с точки зрения опасности отдаленных последствий (канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие). Безопасными можно считать продукты питания, не оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье настоящего и будущих поколений.

В Республике Беларусь основополагающим нормативным правовым актом в области пищевой безопасности является Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» от 29 июня 2003 г. № 217-З. Закон регулирует отношения в области обеспечения качества продовольственного сырья и пищевых продуктов и их безопасности для жизни и здоровья человека.

С 1 июля 2010 г. вступили в силу Соглашение таможенного союза по санитарным мерам, принятое решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 152-З «О ратификации Соглашения таможенного союза по санитарным мерам» ратифицировал указанное Соглашение) и документы в его развитие, утвержденные решением Комиссии Таможенного союза «О применении санитарных мер в Таможенном союзе» от 28 мая 2010 г. № 299.

В Республике Беларусь установлены Санитарные нормы и правила (СанПиН) (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июля 2013 г. № 52) «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам» и Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» (ГН от 21 июня 2013 № 52). СанПиН и ГН подготовлены в соответствии с Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и требованиями к безопасности пищевой продукции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства» от 7 января 2012 г. № 340-З и в целом соответствуют техническим регламентам Таможенного союза. Показатели безопасности установлены для 18 групп продуктов.

Пищевые добавки - природные или искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в продовольственное сырье и пищевые продукты в процессе производства или торгового оборота продовольственного сырья и пищевых продуктов в целях придания им определенных свойств, сохранения их качества.

При наличии пищевой добавки в составе пищевой продукции должно быть указано функциональное (технологическое) назначение (регулятор кислотности, стабилизатор, эмульгатор, другое функциональное (технологическое) назначение) и наименование пищевой добавки, обозначаемое по Международной цифровой системе INS или по Европейской цифровой системе - Е.

Пищевые добавки:

E100-E199 - красители;

E200-E299 - консерванты (бензооаты, сорбаты, нитраты);

E300-E399 - антиокислители (Е307 - витамин Е, Е322 - лецитины, Е330 - лимонная кислота, Е300 - аскорбиновая кислота, Е338 - ортофосфорная кислота, соли этих кислот - аскорбаты, цитраты, фосфаты);

E400-E499 - стабилизаторы, загустители, эмульгаторы (альгинаты, камеди, соединения целлюлозы);

E500-E599 - регуляторы рН и вещества против слеживания (хлориды и сульфаты, соединения щелочных металлов, силикаты);

E600-E699 - усилители вкуса и аромата, ароматизаторы (глютаматы натуральные из водорослей и искусственные);

E900-E999 - прочие (воски, подсластители, пенообразователи).

В списке допущенных к употреблению в Беларуси насчитывается около 1,5 тыс. пищевых добавок, однако в белорусской промышленности применяется не более 50 добавок (в основном природного происхождения).

Пищевые добавки, официально запрещенные в Беларуси для использования при производстве продуктов питания:

- красители (Е121 - цитрусовый красный; Е123 - красный амарант; Е128 - красный 2G, красный амидонафтол);

- консерванты (Е240 - формальдегид, эфир парогидроксибензойной кислоты, Е217 - натриевая соль пропилового эфира парогидроксибензойной кислоты, Е216 - пропиловый эфир параоксибензойной кислоты);

- улучшители муки и хлеба (Е924а - бромат калия; Е924б - бромат кальция).

Биологически активные добавки к пище (БАД) - продукты, содержащие пищевые и (или) биологически активные вещества (их концентраты) природного происхождения или идентичные им вещества искусственного происхождения, предназначенные для употребления внутрь или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания человека и не являющиеся единственным источником пищи или диетическим питанием.

Обеспечение качества биологически активных добавок к пище и их безопасности для жизни и здоровья человека регулируется «Положением о порядке производства и оборота биологически активных добавок к пище», утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря

- г. № 1537.

Пробиотики — живые микроорганизмы или культивированные ими продукты, которые благотворно воздействуют на микрофлору желудочно-кишечного тракта (бифидобактерии и молочнокислые микроорганизмы).

Пребиотики - биологически активные вещества, избирательно стимулирующие рост и (или) биологическую активность представителей защитной микрофлоры кишечника человека.

Генетически модифицированные продовольственное сырье и пищевые продукты - это продовольственное сырье и пищевые продукты, полученные методами генной инженерии из генноинженерных организмов или с их использованием.

В Республике Беларусь не зарегистрировано ни одного генетически модифицированного растения, разрешенного к сельскохозяйственному использованию, и принята беспороговая система маркировки, согласно которой маркируются все продукты, содержащие ГМО или их компоненты в количестве, превышающем 0,1 % (в России - 0,9 %).

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете министров Республики Беларусь «Об утверждении перечня продовольственного сырья и пищевых продуктов, подлежащих контролю за наличием генетически модифицированных составляющих (компонентов)» от 8 июня

- г. № 12/26 установлен порядок исследований и перечень продуктов, содержащих сою и кукурузу. В частности, подлежат 100-процентной проверке: соя и продукты из сои (соевые бобы, сухое соевое молоко, мороженое, майонез и др.); кукуруза и продукты из кукурузы (мука, крупа, кукуруза замороженная и консервированная; попкорн; кукурузные чипсы и др.); пищевые добавки, содержащие продукты из сои и (или) кукурузы; детское питание, полученное с использованием продуктов из сои и (или) кукурузы.

При обнаружении в продуктах генетически-модифицирован- ных компонентов на такой товар (и ценник) в соответствии с белорусским законодательством в обязательном порядке наносится надпись крупными красными буквами «Содержит ГМО». Использование продуктов, содержащих ГМО, в качестве детского питания не допускается.

С 1 сентября 2008 г. в Республике Беларусь введен в действие технический кодекс установившейся практики ТКП 131-2008 «Пищевые продукты. Правила маркировки знаком «Не содержит ГМО» .

Документ устанавливает правила доброволь- риа 3.3. Правиной маркировки пищевых продуктов соответ- ла маркировки ствующим знаком. Пищевой продукт, на который знаком «Не со- может быть нанесен знак «Не содержит ГМО», даржит ГМО» не должен содержать в своем составе ГМО и должен быть произведен без применения методов генетической инженерии.

Содержание тяжелых металлов в продуктах питания в Республике Беларусь нормируется согласно гигиеническим нормативам «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 21 июня 2013 г. № 52.

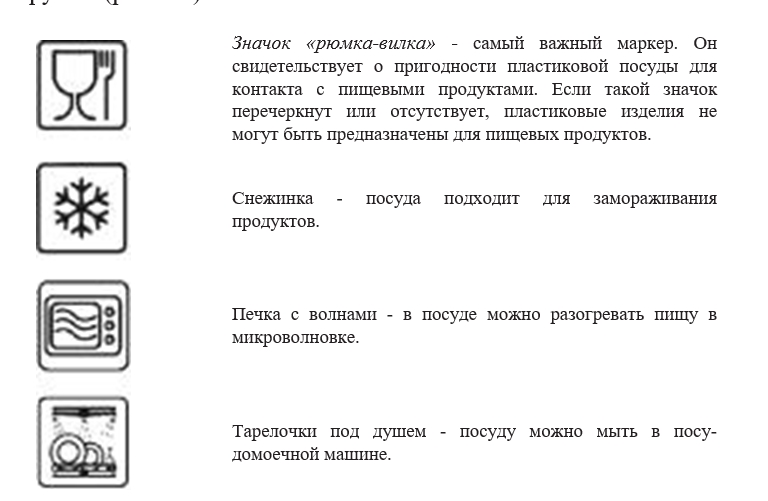

Экологические факторы упаковки продуктов питания. При неправильной упаковке и хранении пищевые продукты не только теряют свои полезные качества, но могут приобретать вредные и опасные свойства. Сегодня, пожалуй, самым распространенным упаковочным материалом является пластик. Для прочности пластика в него добавляют вещества-стабилизаторы. От этого он становится крепче, но и токсичнее. Каждому покупателю необходимо обращать внимание на маркировку пластиковой упаковки или посуды, точно следовать порядку обращения с ней (например, соблюдать термический режим использования посуды, возможность повторного использования пластиковых бутылок и т.д.).

Применение пластиковой посуды в пищевой промышленности, общественном питании и бытовых условиях проводится согласно санитарным правилам и нормам «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 сентября 2001 г. № 48.

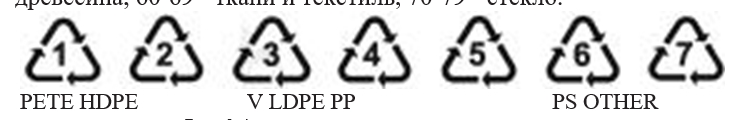

Разработана специальная международная маркировка пластика (рис. 3.4) - образованные стрелками треугольники (петля Мёбиуса) - знак вторичной переработки сырья, символизирующий замкнутый цикл: создание ^ применение ^ утилизация. Такая посуда или упаковка пригодна для последующей переработки. Цифра внутри указывает тип переработанного материала: 1-19 - пластик, 20-39 - бумага и картон, 40-49 - металл, 50-59 - древесина, 60-69 - ткани и текстиль, 70-79 - стекло.

Рис. 3.4. Международная маркировка пластика

Согласно «Методическим рекомендациям по применению технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 005/2011) «О безопасности упаковки» упаковка, которая может быть повторно использована и (или) подвергнута вторичной переработке, подлежит идентификационной маркировке с петлей Мёбиуса.

Знания о физико-химических свойствах пластика, используемого для изготовления посуды, необходимо применять каждому потребителю в повседневной жизни.

Например, необходимо знать следующее.

- PET (PETE)— полиэтилентерефталат. Используется для изготовления упаковок (бутылок, коробок, банок и т.п.) для розлива прохладительных напитков, соков, воды. Также этот материал можно встретить в упаковках для разного рода порошков, сыпучих пищевых продуктов и т.д. РЕТ-бутылки можно использовать повторно.

- HDPE (ПНД) - полиэтилен высокой плотности низкого давления. Используется для изготовления игрушек, изделий контактирующих с пищевыми продуктами. Не пригоден для упаковки жиросодержащих продуктов, так как присутствующие в ПНД несвязанные компоненты мигрируют в продукты и ускоряют процесс их окисления (жир «прогоркает»).

- РѴС (ПВХ) — поливинилхлорид является потенциально опасным материалом для пищевого использования, поскольку может содержать диоксины, бисфенол (конденсат фенола) А, ртуть, кадмий. В бутылки для воды ничего, кроме воды, повторно наливать нельзя. Из РѴС-бутылок выделяется токсичный хлорвинил.

- LDPE (ПВД)- полиэтилен низкой плотности высокого давления. Используется в производстве полиэтиленовых пакетов, гнущихся пластиковых упаковок и для изготовления изделий, допущенных для упаковки и укупорки лекарственных средств.

- PP- полипропилен выдерживает высокие температуры, поэтому посуду можно использовать для горячей еды и напитков.

- PS- полистирол. Посуда из полистирола пригодна исключительно для холодных пищевых продуктов и прохладительных напитков. Поскольку при нагревании или контакте с горячим выделяет стирол - высокотоксичное вещество. Посуда из полистирола ни в коем случае не должна использоваться для горячих продуктов, горячих напитков, для разогрева еды в микроволновке, а также в качестве емкостей для алкогольных напитков и кислых жидкостей.

- OTHER (О) - прочие. К этой группе относится любой другой пластик, который не может быть включен в предыдущие группы (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Обозначение физико-химических свойств пластика

Для детского питания наилучшей является стеклянная посуда.

Качество питьевой воды и способы ее очистки. Использование некачественной воды (содержащей химические и биологические загрязнители) также может явиться причиной многих заболеваний человека.

На сегодняшний день разработаны и широко применяются способы очистки питьевой воды.

Хлорирование - использование жидкого хлора и хлорной извести. Очень важно установить правильную дозу хлора в зависимости от исходных параметров загрязнения. Недостаточная доза хлора может привести к тому, что он не окажет необходимого бактерицидного действия; излишняя доза хлора ухудшает вкусовые качества воды. Согласно Гигиеническому нормативу 2.1.4-12-17-2006 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) диоксида хлора в питьевой воде», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 октября 2006 г. № 119, допустимое содержание остаточного хлора в воде не должно превышать 0,2 мг/л.

Озонирование - способ обработки воды путем воздействия на нее сильного окислителя озона в целях обеззараживания и дезодорации, который можно применять как альтернативный метод очистки воды взамен традиционного хлорирования. Под действием озона одновременно с обеззараживанием происходит обесцвечивание воды, а также устраняются запахи и привкусы воды и вообще улучшаются ее вкусовые качества. Озон не изменяет натуральные свойства воды, так как его избыток (не прореагировавший озон) через несколько минут превращается в кислород.

Обработка УФ-излучением. В этом методе используется антибактериальный свет с длиной волны 254 нм. Этот метод не ухудшает органолептические качества воды и относится к экологически чистым способам обработки воды.

Обеззараживание питьевой воды ультразвуком высокой интенсивности (10-30 Вт/см2), при котором достигается уничтожение патогенных микроорганизмов.

Радиационное обеззараживание - применение g-лучей с использованием изотопа кобальта-60. Гамма-излучение угнетающе действует на активность микробных дегидраз (ферментов). При этом способе обеззараживания гибнет большинство возбудителей опасных болезней в том числе таких, как полиомиелит, тиф.

Обеззараживание с помощью ионообменных смол - использование нерастворимых высокомолекулярных соединений с функциональными ионогенными группами, способными вступать в реакции обмена с ионами раствора. Некоторые типы ионитов обладают способностью вступать в реакции комплексо- образования, окисления-восстановления, а также способностью к физической сорбции ряда соединений. Например, ионообменные смолы вступают в реакцию с растворенным (двухвалентным) железом, ионами кальция, магния, частично марганца, в результате чего металлы меняют форму соединения, выпадают в осадок и удаляются из жидкости.

Электроимпульсный способ обеззараживания воды - использование импульсивных электрических разрядов, при которых уничтожаются в воде практически все патогенные микроорганизмы. Вода, обработанная этим способом, приобретает бактерицидные свойства, которые сохраняются до 4 месяцев.

Основным преимуществом этого способа обеззараживания питьевой воды является возможность его использования в больших объемах жидкости. Существенный недостаток - высокая энергоемкость (0,2-1 кВтч/м3).

Электрохимический метод - пропускание воды через электрохимический диафрагменный реактор, разделенный ультра- фильтрационной металлокерамической мембраной на катодную и анодную область. В анодной области (кислая жидкость) происходит электролитическое образование активного хлора. В этих средах гибнут практически все микроорганизмы и происходит частичное разрушение органических загрязнений.

Для очистки и обеззараживания вод в бытовых условиях применяют отстаивание, кипячение, вымораживание, использование серебряной посуды, активированного угля, специальных фильтров.