Глобальные экологические проблемы в контексте глобальных проблем человечества

При относительно небольшой и постоянной площади территории Земли (510 072 000 км2) глобальные проблемы, угрожающие биосфере и существованию земной цивилизации, постоянно увеличиваются и приближаются к кризисным и катастрофическим.

Глобальные проблемы представляют собой совокупность проблем человечества, от решения которых зависит социальный прогресс и сохранение цивилизации.

К глобальным проблемам относятся следующие:

- проблемы, которые распространены повсеместно, касаются всего человечества и затрагивают интересы и судьбы всех стран, народов и социальных слоев;

- приводят к значительным экономическим и социальным потерям, а в случае их обострения могут угрожать самому существованию человеческой цивилизации;

- проблемы, которые не могут быть полностью разрешены в рамках отдельного государства или региона и требуют для своего решения сотрудничества в общепланетарном масштабе, совместных действий всех стран и народов.

Условно глобальные проблемы подразделяют на три группы:

- проблемы социально-экономического характера:

- ядерная угроза;

- международный терроризм;

- рост населения мира, рост нищеты;

- нехватка продовольствия;

- энергетический голод;

- неравномерность экономического развития стран;

- инфляция;

- безработица;

- рост числа хронических заболеваний и смертей;

- экологические проблемы, связанные с изменениями в среде обитания человека:

- изменение мирового климата, парниковый эффект;

- загрязнения биосферы;

- истощение озонового слоя;

- кислотные осадки;

- проблема отходов;

- оскуднение биологического разнообразия;

- культурно-нравственные проблемы (духовный кризис):

- отрицание традиционных ценностей;

- рост преступности;

- наркомания и СПИД;

- утрата доверия к социальным институтам;

- отчуждение молодежи;

- рост неграмотности.

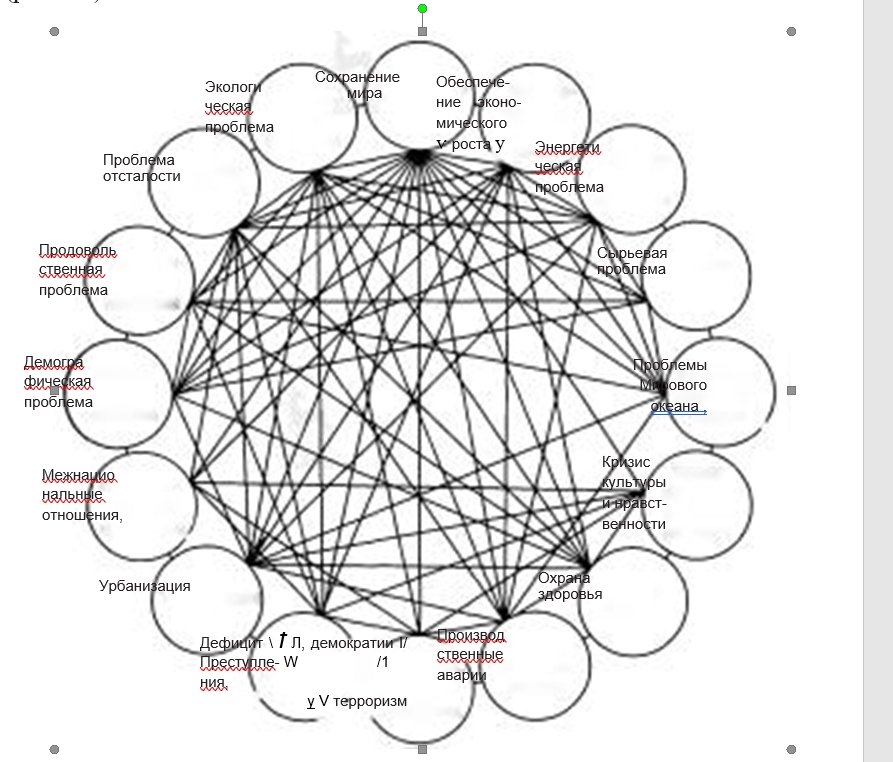

Рис. 3.1. Взаимосвязь глобальных проблем человечества (по Ю.Н. Гладкому и С.Б. Лаврову)

Все глобальные проблемы современности тесно связаны друг с другом и взаимно обусловлены; образуется замкнутый цикл действий, требующих комплексного и согласованного решения (рис. 3.1).

Отдельной и актуальнейшей проблемой современности является угроза новых мировых войн и термоядерной катастрофы.

В список стран, владеющих ядерным оружием - «ядерный клуб» входят: США (1945), Россия (изначально Советский Союз, 1949), Великобритания (1952), Франция (1960), Китай (1964), Индия (1974), Пакистан (1998) и Северная Корея (КНДР) (заявление о создании ядерного оружия сделано в середине 2005 г., первое испытание проведено в октябре 2006 г.). Только пять стран, обладающих ядерным оружием (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), подписали Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) общее количество ядерных боеголовок в мире на сегодняшний день составляет свыше 20 тыс.

Для разрешения противоречий между обществом и природой необходимо достижение разумного компромисса между потребностями общества и возможностями биосферы удовлетворять эти потребности без угрозы для своего нормального функционирования.

Изменение климата. Причинно-следственные связи, послужившие изменению климата, в общей схеме включают следующие компоненты: изменение качественного состава приземного слоя атмосферы (увеличение парниковых газов - углекислого газа, метана, оксидов серы и азота, выбросы тепловой энергии) ^ возникновение на Земле парникового эффекта, вызывающего повышение температуры окружающей среды ^ перераспределение выпадения осадков по территории суши, изменение гидрологического режима водных объектов, миграция фауны, изменение или замена видового состава растений, даже смещение климатических зон в северном направлении ^ повышение уровня Мирового океана, приводящее к затоплению территорий и появлению сложных экономических и социальных ситуаций.

Атмосфера - внешняя газовая оболочка Земли, составляющая около 1/3 ее радиуса, которая начинается у ее поверхности и простирается в космическое пространство приблизительно на 3000 км. Атмосфера имеет слоистую структуру (тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, ионосфера и экзосфера).

Основная производственная деятельность человека сосредоточена в нижнем слое атмосферы - тропосфере.

Атмосферный воздух - компонент природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. Сухой и чистый воздух имеет следующий химический состав: азот (N) - 78,08 %, кислород (O2) - 20,95 %, аргон (Ar) - 0,93 %, углекислый газ (CO2) - 0,03 %, на долю остальных газов (неон, гелий, водород, ксенон) приходится менее 0,01 %. Основной состав атмосферного воздуха остается неизменным до высоты 100-120 км, колеблется лишь содержание тех газов, которые поступают с земной поверхности и загрязняют его.

Загрязнение атмосферного воздуха - поступление в атмосферный воздух, нахождение и (или) возникновение в нем загрязняющих веществ, свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным изменениям качества атмосферного воздуха.

Источники загрязнения атмосферы подразделяют на естественные (природные) и искусственные (антропогенные).

Природные источники загрязняющих веществ: вулканы, пожары, эрозия, волнения моря (сопровождающегося образованием брызг), отмирание растений, сгорание метеоритов и др.

Антропогенные источники обусловлены деятельностью человека.

Парниковый эффект - это постепенное потепление климата на планете в результате накопления в атмосфере антропогенного углекислого и других газов (метана, фтор- и хлор-углеводородов (ФХУ), которые препятствуют инфракрасному (тепловому) излучению с поверхности Земли (аналогичный процесс происходит в теплице или в закрытом стеклами автомобиле. Идея о механизме парникового эффекта была впервые изложена в 1827 г. Ж. Фурье в статье «Записка о температурах земного шара и других планет».

Первопричиной парникового эффекта является изменение качественного состава воздуха тропосферы, а именно повышение в нем концентрации парниковых газов: водяного пара, углекислого газа (СО:), метана (NH4, ФХУ), оксидов серы (SO;), оксидов азота (NOx); аэрозолей (0,1-5 мкм) и твердых частиц (пыль - 5-50 мкм).

Снижение уровня кислорода и повышение уровня углекислого газа происходит в результате антропогенной деятельности (жизнедеятельности животных организмов, работы промышленных объектов). Атмосферный воздух, пройдя через дыхательные органы человека, имеет следующий состав: СО2 - 3,84,0 %, О2 - 15,7 %, N2 - 77,1 %. Повышенное содержание углекислого газа в воздухе угнетающе действует на человека и животных (ПДК - 0,5 %).

По мере развития человеческой цивилизации, расширяющейся техногенной деятельности человека качество атмосферного воздуха существенно изменилось, произошло загрязнение его выбросами и отходами производства и отходами жизнедеятельности. Отмечается тенденция повышения углекислого газа в атмосфере. В 1956 г содержание СО2 в атмосфере составляло 0,028 %, в 1985 г. - 0,034 %, т.е. возросло на 21 %. Среднее время обращения С02 в атмосфере составляет 5 лет. Согласно расчетам, концентрация его к 2030 г. достигнет 0,05-0,07 %.

К разогреванию тропосферы приводит разрушение озона в стратосфере, так как все больше богатых энергий ультрафиолетовых лучей (УФ-лучей) проникает в тропосферу и там поглощается.

Ученые установили, что за последнее столетие средняя температура у земной поверхности повысилась на 0,6 °C (рис. 3.2).

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) 2011-2015 гг. стали самым теплым пятилетним периодом за всю историю наблюдений. В 2015 г. температура воздуха превысила средние показатели за период 1961-1990 гг. на 0,76 °С. Высокая температура над поверхностью как суши, так и океана сопровождалась частыми и сильными наводнениями и засухами.

Последствия потепления климата. Потепление климата может отрицательно сказаться на сельскохозяйственном произ-

водстве многих районов, особенно чувствительном к климатическим условиям. Например, в Беларуси за последние 30 лет среднегодовая температура повысилась на 1 градус, средняя скорость ветров за последние 16 лет снизилась: с 3,4 м/с до 3 м/с. Потепление привело к смещению в республике агроклиматических областей на 80-120 км с юга на север, что сказалось на вегетации сельскохозяйственных культур: улучшились условия для возделывания теплолюбивой кукурузы, устойчивыми к потеплению оказались зерновые культуры, а вот урожайность картофеля снизилась. Участились летние засухи, которые ослабляют леса и они становятся легкой добычей для вредителей и болезней.

Прогрессирующее потепление к концу XXI в. может вызвать повышение уровня Мирового океана на 1,5 м; это произойдет в результате таяния материковых и горных ледников, морских льдов, а также термического расширения воды в верхнем слое океанской массы, что приведет к затоплению многих прибрежных территорий. По данным Всемирной метеорологической организации площадь льда в Арктике достигла исторического минимума за тридцать лет измерений из космоса.

Таяние ледников отмечается и в более южных широтах. Снега Килиманджаро превратились в высушенную солнцем серую морену. В национальном парке Килиманджаро уже давно нет тигров и слонов - их место заняли фламинго и водоплавающие птицы, которые раньше не водились в этом районе.

Среди ученых-климатологов существует и другая точка зрения - теория оледенения, которая объясняется удалением азота из атмосферы и связыванием его в нитратах и нитритах почвенного покрова. В результате атмосферное давление постепенно падает, а это приводит к похолоданию климата.

Возможную глобальную катастрофу можно предотвратить двумя путями снижения выбросов парниковых газов:

- изменение структуры топливного баланса стран мира путем перехода к менее «грязным» технологиям (переход от сжигания угля к сжиганию газа, использование АЭС и ГЭС, ветровой, солнечной и других видов природной энергии).

- широкое внедрение энергосберегающих технологий и очистных сооружений.

В Париже с 30 ноября по 12 декабря 2015 г. прошла Конференция по изменению климата. Принятый в ходе конференции документ «Парижское Соглашение» был подписан 22 апреля 2016 г. в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН 175 странами.

Разрушение озонового слоя. Озон - трехатомный кислород (О3), образуется в основном в стратосфере путем присоединения атомарного кислорода к молекуле кислорода. Слой максимальной концентрации озона на высоте 20-25 км называется озоновым экраном. Толщина его, приведенная к нормальным условиям давления атмосферы (101,3 мПа) и температуре 0 °С на поверхности Земли, составляет 3 мм. Среднее время жизни молекулы озона в области максимума его концентрации составляет 0,5-3 мес.

В качестве единицы измерения общего содержания озона (ОСО) принята единица Добсона (еД или DU), которая соответствует толщине озонового слоя, приведенного к нормальным условиям. Одна единица Добсона соответствует 0,01 мм толщины этого слоя. В средних широтах Северного полушария наибольшее значение ОСО (до 500-700 еД) наблюдается весной, наименьшее - осенью (около 300 еД). Нормальным считается значение 340-360 еД.

В стратосфере озон выполняет две основные функции:

- поглощает большую часть жестких ультрафиолетовых лучей (УФ-лучей), губительных для всех живых организмов;

- создает тепловой пояс, который образуется из-за выделения тепла при образовании молекул озона и вследствие поглощения молекулами озона жестких УФ-лучей и инфракрасного излучения солнца (ИК-излучение). Такой тепловой пояс предотвращает утечку тепла из тропосферы и нижних слоев стратосферы в космическое пространство.

Концентрация озона в стратосфере за последние 25 лет снизилась более, чем на 2 %, а над Северной Америкой - на 3-5 %. Факторами химического разрушения озона являются хлорфтор- углеводороды (ХФУ), которые носят название фреоны (используются в холодильных установках), оксиды азота, тяжелые металлы, метан. Разрушение связано с тем, что под действием УФ-излучения освобождается хлор, который служит источником радикалов Cl-, разрушающих озон. ХФУ способствуют разогреву атмосферы, который может привести к парниковому эффекту. Установлено, что ежегодно в атмосферу попадает 1,5 млн тонн ХФУ, которые вследствие высокой устойчивости накапливаются.

Предотвращение разрушения озонового слоя возможно лишь при прекращении выбросов ХФУ путем их замены на другие жидкости (в промышленных холодильниках используют аммиак, гексан). В Республике Беларусь ХФУ не производятся.

Космические ракеты, высотная авиация и испытание атомного оружия в атмосфере вместе с промышленным и бытовым загрязнением атмосферного воздуха вызывают разрушение озонового экрана и образование озоновых дыр, в которых содержание озона меньше, чем в самом экране. За период наблюдений над территорией Беларуси наблюдалось 7 аномалий, вызвавших снижение общего содержания озона в отдельные периоды более, чем на 20 %.

В науке существует теория, согласно которой все происходящие в природе аномалии зависимы от озоновых дыр. Установлено, что в зоне действия озоновых дыр люди чаще болеют раковыми заболеваниями кожи, здесь возрастает количество катаракт и некоторых заболеваний, связанных с иммунной системой человека.

Химическое загрязнение крупных городов и промышленных центров выбросами вредных и токсичных веществ промышленными предприятиями, жилищно-коммунальной сферой, сельским хозяйством, транспортом. Промышленные предприятия выбрасывают в воздушный бассейн свои специфические примеси. Так, с черной и цветной металлургией связано образование в атмосфере огромного количества пыли, угарного газа, оксидов азота и серы, фенола, формальдегида и др. Быстрое развитие химической и нефтехимической промышленности ведет к образованию в атмосфере и на поверхности Земли большого количества стойких токсических кислот. Для машиностроения характерны выбросы угарного газа, оксидов азота, фенола, формальдегида, щелочей и других вредных веществ, связанных в основном с литейным, гальваническим и красочным производством. В промышленности строительных материалов наиболее мощными выбросами вредной пыли в окружающую местность отличаются предприятия по производству цемента.

Тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, отопительные котельные, работая на твердом топливе, загрязняют воздух оксидами серы, углерода, азота, пылью. В результате сжигания угля за последние 100 лет на поверхности Земли осталось 20-30 млрд т шлака, а с золой поступило в биосферу более 1 млрд т кремния, более 1 млн т мышьяка, а также никель, кобальт, цинк, сурьма.

Фотохимический смог (фотохимический туман) - относительно новый тип атмосферного загрязнения. Он является актуальной экологической проблемой наиболее крупных городов, где сконцентрировано огромное количество транспортных средств. Фотохимический смог - это многокомпонентная смесь газов и аэрозольных частиц. Основными компонентами смога являются озон, оксиды серы и азота, а также многочисленные органические соединения перекисной природы, которые в совокупности называются фотооксидантами.

От фотохимического смога страдают люди, животные, растения, строения, отдельные материалы:

- смог вызывает у людей раздражение слизистых оболочек глаз, носа, горла;

- обостряет легочные и различные хронические заболевания, кроме того, помимо раздражающего воздействия может оказать и общетоксическое; для смога характерен неприятный запах;

- вызывает ускоренную коррозию материалов и элементов зданий, растрескивание красок, резиновых и синтетических изделий, и даже порчу одежды;

- негативно влияет на растения, происходит набухание листьев, на верхних листьях появляются пятна белого налета, а на нижних - бронзового или серебристого оттенка; затем растение погибает.

Кислотные осадки. Термином «кислотные осадки» называют все виды метеорологических осадков - дождь, снег, град, туман, дождь со снегом с величиной рН < 5,6 (кислотность дождевой воды составляет около рН 5,6; водопроводной ~ рН 7).

Выбросы промышленных предприятий могут переноситься воздушными потоками на многие тысячи километров и вызывать «кислотные дожди» в странах, которые находятся на больших расстояниях от источников загрязнений. Главные кислотообразующие выбросы - оксиды серы (SO^) и оксиды азота (ЛОх).

Основными природными источниками поступления диоксида серы в атмосферу являются вулканы и лесные пожары, антропогенными - выбросы в атмосферу при сжигании богатого серой топлива - угля и мазута (содержание серы в них колеблется от 0,5 до 5-6 %), на электростанциях (~40 % антропогенного поступления в атмосферу), в металлургических производствах, при переработке серосодержащих руд, при различных химических технологических процессах и работе ряда предприятий машиностроения (~50 %). Общее количество диоксида серы антропогенного происхождения в атмосфере сейчас значительно превышает его естественное поступление. При сжигании каждого миллиона тонн угля выделяется около 25 тыс. т серы в основном в виде ее диоксида (при сжигании мазута - в 4-5 раз меньше).

Оксиды азота техногенного происхождения образуются при сгорании топлива, особенно если температура превышает 1000 °С. Дополнительный источник выбросов оксидов азота - сельское хозяйство, интенсивно использующее азотные химические удобрения.

Специфическая особенность кислотных осадков - их трансграничный характер, обусловленный переносом кислотообразующих выбросов воздушными потоками на большие расстояния - сотни и даже тысячи километров. Почти все страны одновременно являются экспортерами своих и импортерами чужих выбросов.

Негативные последствия выпадения кислотных осадков:

- хлор, аммиак, оксиды азота и серы (основные составляющие кислотных осадков) вызывают раздражение и воспаление слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, кожи у человека и животных;

- закисление пресных вод (главным образом серной и азотной кислотами) и потеря ими способности к нейтрализации. Кислая реакция среды вызывает массовую гибель пресноводных рыб. При значении < pH 4,5 из алюмосиликатов выщелачиваются ионы А13+, которые вызывают некрозы (разрушение) тканей организма рыб и их гибель. При значениях < pH 5,2 медленно разрушаются раковины моллюсков, у планктона нарушается кальциевый обмен и процесс фотосинтеза;

- подкисление почвы происходит тогда, когда выделяются токсичные для растений и микроорганизмов ионы алюминия (А13+) и катионы кальция и магния вымываются в более глубокие слои почвы;

- влияние на состав микроорганизмов в почве (в кислой среде развивается больше грибков, чем бактерий). Снижается активность процессов разложения и минерализации органических остатков, которая выполняется бактериями, уменьшается биологическая активность азотфиксирующих бактерий;

- непосредственная гибель растений, которая в наибольшей степени отмечается вблизи от источника загрязняющих выбросов. Загрязненные деревья в большей степени подвержены болезням, вредителям; на них растут мхи, предпочитающие кислую среду;

- рост популяций простейших организмов, вызывающих загрязнение водоемов и ухудшающих качество поверхностных вод и вызывающих болезни человека;

- разрушение памятников архитектуры. Прочный, твердый мрамор (СаСО3), смесь оксидов кальция (СаО ) реагируют с раствором серной кислоты и превращаются в гипс (СаSО4). Смена температур, потоки дождя и ветер разрушают этот мягкий материал. Исторические памятники Греции и Рима, простояв тысячелетия, в последние годы разрушаются прямо на глазах. Более 100 тыс. ценнейших витражей, украшающих соборы в городах Европы, могут быть полностью утрачены в ближайшие 15-20 лет.

Биоиндикатором загрязнения атмосферы являются лишайники. Многочисленные исследования в районах промышленных объектов на заводских и прилегающих к ним территориях показывают прямую зависимость между загрязнением атмосферы и сокращением численности определенных видов лишайников.

Радиоактивное загрязнение атмосферы. Радиоактивное загрязнение окружающей среды в целом, биосферы и атмосферы в том числе представляет собой увеличение естественного радиационного фона в результате использования человеком естественных и искусственных радиоактивных веществ.

Источниками радиоактивного загрязнения окружающей среды явились, прежде всего, экспериментальные взрывы при испытаниях атомных и водородных бомб, различные производства, связанные с изготовлением ядерного оружия, ядерные реакторы и атомные электростанции, отходы атомных предприятий и установок. Выпадения радионуклидов происходили неоднородно по поверхности планеты. Так, около 76 % глобальных выпадений стронция-90 пришлось на северное полушарие, где было проведено 90 % от общего числа испытаний. Максимум глобальных выпадений пришелся на 40°-50° северной широты. Источником радиоактивного загрязнения биосферы являются выбросы при авариях на АЭС и объектах военно-промышленного комплекса.

Сельское хозяйство. Характерной особенностью сельскохозяйственных предприятий является наличие в выбросах таких специфических веществ, как аммиак, сероводород, метан (отходы животноводческих комплексов, растительные остатки); поступление пестицидов, обладающих токсичностью и стойким неприятным запахом; поступление аммиака, оксидов азота при внесении минеральных азотных удобрений и органических удобрений; выбросы при работе сельскохозяйственной техники (тракторы и комбайны в основном с дизельными двигателями).

Жилищно-коммунальное хозяйство. В жилищно-коммунальном хозяйстве имеет место накопление, сжигание и переработка бытовых отходов. Канализационные системы, кухни, мусоропроводы, свалки являются источниками загрязнения атмосферы населенных мест. В большом городе заметно проявляется загрязнение воздуха его населением. Каждый человек ежедневно выдыхает около 10 м3 воздуха, насыщенного парами воды и содержащего около 4 % углекислого газа, а также выделяет 600-900 г пота. Поэтому в городе с пятимиллионным населением люди ежесуточно выделяют в атмосферу около 2 млн м3 углекислого газа, 600 м3 водяного пара и секрета потовых желез.

Мобильные источники выбросов - это транспортные средства и самоходные машины, оснащенные двигателями, эксплуатация которых влечет за собой выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Транспортные средства являются также источником шумового загрязнения.

Выхлопные газы автомобильного транспорта представляют собой сложную смесь, в которую входят около 280 компонентов. К основным веществам, содержащимся в выбросах транспорта, относятся оксид углерода, оксиды азота, твердые вещества (сажа), и летучие органические соединения (ЛОС): бензол, 1,3-бутадиен, формальдегид - сильные канцерогены и др. Определенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят износ шин, тормозов, деталей двигателя и испарение топлива. Несмотря на то, что дизельные двигатели более экономичны, чем бензиновые, они существенно больше выбрасывают дыма и в сочетании с сильным шумом сильнее загрязняют окружающую среду и в большей степени влияют на здоровье человека.

Сверхзвуковые самолеты и воздушные корабли загрязняют атмосферу оксидами азота, серы, а также частицами оксида алюминия (транспортные космические корабли), отработавшими газами вблизи аэропортов и на высотах полета. Происходит шумовое загрязнение, создаваемое самолетами при взлете и посадке.

Основными видами воздействия железнодорожного транспорта (не переведенного на электротягу) на окружающую среду являются: выбросы твердых, жидких и газообразных веществ. Одним из потенциально опасных для окружающей среды видом воздействия является перевозка в больших объемах взрывоопасных, химических и прочих опасных грузов.

Проблема пресной воды и загрязнение Мирового океана.

Водные ресурсы Земли или гидросфера - это совокупность вод океанов, морей, озер, рек, ледников, недр, почвенная и атмосферная влага (74 % поверхности Земли покрыто водой).

Более 96 % объема гидросферы составляют моря и океаны (Мировой океан), около 2 % - подземные воды, около 2 % - льды и снега, около 0,02 % - поверхностные воды суши. Общие запасы воды на Земле составляют ~ 1,36 млрд км3. Объем пресной воды составляет приблизительно 2,5 % (общих запасов), из которых около 69 % приходится на ледники. На каждого жителя Земли приходится ~ 0,19 км3 морской воды и 0,0048 км3 - пресной воды.

Пресная вода относится к возобновляемым ресурсам, но имеющиеся ее запасы ограничены. Проблема пресной воды связана со следующими причинами:

- неравномерным распределением воды на суше - 60 % суши занимают пустынные и полупустынные земли, лишенные воды;

- быстрым ростом населения планеты - 7,373 млрд чел. (2015 г.);

- развитием промышленности и сельского хозяйства (главный потребитель пресной воды - сельское хозяйство: на его нужды уходит 70-80 % всей пресной воды), загрязняющими воды и ухудшающими их качество;

- вырубкой лесов (интенсивная вырубка тропических лесов в пойме Амазонки), осушительной мелиорацией (Белорусское Полесье), интенсивным орошением пустынных земель (водами Амударьи и Сырдарьи и исчезновение по этой причине Аральского моря), которые повлекли за собой изменение гидрологического режима территории;

- высоким уровнем загрязнения поверхностных и подземных вод во многих регионах мира и несовершенными технологиями их очистки, приводящими к обострению проблемы питьевого водоснабжения. По данным международной конференции в Рио-де-Жанейро (1992), в развивающихся странах каждый третий житель страдает от недостатка питьевой воды; 80 % всех болезней и 1/3 всех смертных случаев вызваны потреблением загрязненной воды. В связи с этим важной проблемой становится обеспечение всех жителей планеты доброкачественной питьевой водой за счет ее рационального использования.

Загрязнение Мирового океана. Ежегодно в Мировой океан попадает до 100 млн т различных отходов. Наиболее загрязненными являются: Средиземное, Северное, Балтийское, Черное, Азовское, Японское море, а также Бискайский, Персидский, Мексиканский, Гвинейский заливы.

Основные источники загрязнения Мирового океана:

- загрязнение радиоактивными веществами. Можно выделить четыре основных источника радиоактивного загрязнения вод Мирового океана: испытание ядерного оружия; непосредственный сброс радиоактивных отходов; крупномасштабные катастрофы на объектах военно-промышленного комплекса и атомной энергетики (аварии на Чернобыльской АЭС, Фукусиме-1); аварии судов и подводных лодок с атомными реакторами на борту;

- аварийные ситуации. Главный источник химического загрязнения Мирового океана - аварии танкеров. Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами. Наибольшие загрязнения нефтью и нефтепродуктами связаны с ее транспортировкой из районов добычи, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод, нефтяные аварии, поступление по рекам с бытовыми, ливневыми и промышленными стоками;

- захоронение отходов (дампинг). Многие страны, имеющие выход к морю, производят морские захоронения различных материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглубительных работах, бурового шлака, отходов промышленности, строительного мусора, твердых отходов, взрывчатых и химических веществ, радиоактивных отходов. Объем захоронений составил около 10 % от всей массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой океан. От загрязнения страдают все океанские воды, но загрязненность прибрежных вод выше, чем в открытом океане.

Деградация почвы и опустынивание. Деградация почвы - это снижение или потеря почвой главного ее свойства - плодородия. «Деградация» означает потерю биологической и экономической продуктивности земель. Причины снижения плодородия почв: эрозия, химическое загрязнение, нарушение структуры почвенного покрова и загрязнение отходами при открытых способах добычи полезных ископаемых, просадка почвы при закрытых добычах полезных ископаемых, загрязнение отходами промышленности (отвалы, шламы, свалки), вырубка лесов, мелиорация, уплотнение почвы тяжелой сельскохозяйственной техникой, нарушение биологического равновесия в почве (применение пестицидов уменьшает видовое разнообразие почвенных организмов, снижает биохимические процессы, изменяет физико-химические свойства почвы).

Опустынивание. Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (1994) определяет опустынивание как деградацию земель в засушливых районах в результате действия различных факторов, включая изменение климата и деятельность человека. Опустынивание - это совокупность природных и антропогенных процессов, приводящих к необратимым изменениям почвы, растений, разрушению равновесия в экосистемах и деградации всех форм органической жизни на конкретной территории. Если эти процессы действуют одновременно, последствия опустынивания становятся катастрофическими.

Опустынивание происходит во всех природных зонах мира. За 100 лет (с 1882 г. по 1982 г.) доля территорий, определяемых как пустыни, возросла с 9,4 до 23,3 %. Сейчас пустынями антропогенного происхождения занято более 9 млн км2, а из продуктивного использования земель ежегодно выбывает до 7 млн га.

Опустынивание земель влечет за собой большие экономические и социальные проблемы - увеличение числа экологических мигрантов. Дальнейшая деградация земель, резкое снижение урожайности ставит под угрозу жизнь примерно 250 млн чел. и ухудшает условия жизни 1 млрд чел. Около 135 млн чел. находятся под угрозой превращения в экологических беженцев. Экономические потери из-за опустынивания в мире составляют 42 млрд дол./год в виде утраченного дохода. Прогнозируется, что к 2020 г. 60 млн жителей южной части Африки из-за потери плодородных почв будут вынуждены покинуть свои дома и перебраться в другие районы континента или в Европу. К 2050 г. число экологических мигрантов может увеличиться до 200 млнчел.

Оскуднение биологического разнообразия. Биологическое разнообразие (БР) - это совокупность и многообразие всех форм жизни, населяющей нашу планету, а также разнообразие мест обитания.

Согласно «Глобальной оценке биологического разнообразия» ЮНЕП (1995) наиболее вероятное количество видов на Земле составляет 13-14 млн, из которых описаны лишь 1,75 млн (менее 13 %). Перед угрозой уничтожения по последним данным американских ученых, находится 33,5 тыс. видов растений (14 % от общего числа обследованных видов). Из 9,6 тыс. видов птиц, обитающих на Земле, 2/3 переживают снижение численности, а 11 % угрожает вымирание. Из обитающих на Земле 4,4 тыс. видов млекопитающих 11 % от всех видов находятся под угрозой вымирания и еще 14 % могут попасть в эту категорию, если существующие тенденции будут продолжаться. Из 24 тыс. видов рыб под угрозой вымирания ныне находится 1/3 часть всех видов.

Основные непосредственные причины исчезновения видов животных:

- интродукция новых видов (переселение особей какого- либо вида животных и растений за пределы естественного ареала в новые для них места обитания), которая сопровождается вытеснением или истреблением местных видов (39 % всех потерянных видов животных);

- разрушение условий существования, прямое изъятие территорий, заселенных животными, и их деградация (36 % от всех потерянных видов);

- неконтролируемая охота и отлов (23 %). За последние полвека рыбные уловы выросли почти в 5 раз, при этом 70 % от всех океанических промыслов подвергаются предельной либо запредельной эксплуатации. Существенный фактор исчезновения видов - торговля дикими животными. Производство медицинских препаратов на растительной и животной основе (от 25 до 40 % этих лекарств содержат естественные биологические компоненты) усиливает угрозу исчезновения целебных растений и редких животных.

Если сокращение биоразнообразия будет продолжаться, многие природные ресурсы окажутся под угрозой, так как продуктивность экосистем резко снизится. На национальном уровне это может означать сокращение государственного дохода и соответственно ВВП. Снижение видового и генетического разнообразия подрывает дальнейшее совершенствование форм жизни на Земле.

Проблема отходов. Любой производственный процесс сопровождается двумя конечными продуктами: полезной продукцией для общества и отходами этого производства. Загрязнение окружающей природной среды отходами производственной и непроизводственной деятельности людей относится ко всем геосферам нашей планеты. В XXI в. вопрос утилизации бытового и промышленного мусора, перерастает в проблему мирового масштаба. Прежде всего твердые отходы, которые накапливаются на свалках, в отвалах служат опасными источниками загрязнения земной поверхности, почвенного покрова, а через него - и других компонентов экосистем.

Радиоактивные отходы образуются в результате работы атомных электростанций, судовых двигателей, предприятий военной промышленности, некоторых научно-исследовательских организаций. Такие отходы большей частью захоранивают в специальных хранилищах на суше. С течением времени это становится все более сложным технически и экологически опасным способом (в особенности захоронение высокоактивных отходов ядерного комплекса).

Загрязнения космического пространства (космический мусор). Вместе с расширением освоения околоземного космического пространства усиливается и его техногенное засорение. Засорение космоса становится проблемой не только самого космоса, но и глобальной проблемой биосферы Земли, проблемой безопасности жизнедеятельности человека.

В 1993 г. был создан международный орган - Межагентский координационный комитет по проблеме техногенного засорения космического пространства - Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC), единственной задачей которого является всестороннее изучение проблемы техногенного засорения околоземного космического пространства и выработка мер противодействия этому процессу.

Космический мусор - это искусственные объекты, вышедшие из строя, и их фрагменты, находящиеся в космосе, и являющиеся опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые. Отдельные объекты могут содержать ядерные и токсичные вещества. Источник образования космического мусора - разрушение космических объектов: взрывы космических кораблей и ракетоносителей; столкновения космических кораблей и деградация их поверхности под воздействием агрессивной космической среды (так называемое старение космических объектов, или возрастная деградация).

За последние 50 лет было запущено около 6600 спутников, из них 3600 совершают обороты вокруг Земли, а 1000 находятся в активном режиме.

По данным Европейского Космического Агентства вокруг нашей планеты вращаются обломки общей массой 6300 т, скорость их полета достигает 56 000 км/ч. Большая часть космического мусора принадлежит Китаю - 40 % всей массы, США - 27,5 %, России - 25,5 %, другим странам - 7 %.

Опасность космического мусора для планеты Земля:

- снижение прозрачности околоземной среды вследствие накопления мелкой фракции космического мусора, все большее нарушение сложившегося за миллиарды лет баланса све- то- и теплообмена Земли;

- падение на Землю фрагментов космических объектов после их вхождения в плотные слои атмосферы (опасность подобных событий состоит не только в самом факте падения, но и в том, что район и время его падения предсказываются неточно);

- выпадение на Землю радиоактивных материалов (например, фрагментов бортовых энергетических реакторов);

- опасность столкновений мусора в космосе (механическое повреждение, разрушение или взрыв) из-за большой кинетической энергии осколка. Например, алюминиевый шарик массой в 1 г, движущийся со скоростью 10 км/с, несет такую же разрушительную силу, что и 160-килограммовый сейф, летящий со скоростью 100 км/ч.

Глобальные экологические проблемы становятся основным фактором существования человеческой цивилизации на планете Земля. По расчетам экспертов США к 2030 г. народонаселение мира может достигнуть 10 млрд человек. Для поддержания жизнедеятельности потребуется увеличить сельскохозяйственное производство в 4 раза, производство энергии в 6 раз. За последние 50 лет объем сжигаемых ископаемых видов топлива увеличился почти в 5 раз; потребление пресной воды - в 3 раза; объем добываемых морских продуктов - в 4 раза; объем сжигаемой в промышленных и бытовых целях древесины увеличился за последние 25 лет на 40 %.

Самая важная из глобальных проблем современности заключается в сохранении на земле условий существования человеческой цивилизации - экологических условий. Для поиска путей и методов преодоления кризисных ситуаций возникло новое научное направление - глобалистика.

Глобалистика - совокупность научных исследований, направленных на выявление сущности глобальных проблем, или проблем, затрагивающих интересы человечества в целом и каждого отдельного человека, и поиск путей их преодоления.

С целью прогнозирования развития цивилизации и разработки методов преодоления кризисных ситуаций широкое распространение получило научное направление - глобальное моделирование. Была поставлена задача с помощью математических моделей и компьютерных технологий выявить пределы роста мировой цивилизации, нагрузок антропогенного характера.

Глобальные модели - социально экологические модели развития, ориентированные на прогноз развития (деградации) биосферы и цивилизации на Земле или в крупных регионах. В глобальных моделях должны учитываться во взаимосвязи экономические, демографические, экологические, социальные и политические факторы.

Современные ученые сделали расчеты и спрогнозировали ожидаемые тенденции окружающей среды на ближайшие годы (табл. 3.1).

Таблица 3.1. Изменения и тенденции окружающей среды до 2030 г.

|

Характеристика |

Тенденция 1970-1990 гг. |

Сценарий 2030 г. |

|

1 |

2 |

3 |

|

Сокращение площади естественных экосистем |

Сокращение площади естественных экосистем происходит на суше со скоростью 0,5—1,0 % в год; к началу 1990-х гг. их сохранилось около 40 % |

Сохранение тенденции, приближение к почти полной ликвидации на суше |

|

Потребление первичной биологической продукции |

Потребление первичной биологической продукции увеличилось на суше на 40 %, глобальный рост потребления — на 25 % (оценка 1985 г.) |

Рост потребления на суше — 80—85 %, глобальный — 50—60 % |

|

Изменение концентрации парниковых газов в атмосфере |

Концентрация парниковых газов вырастает ежегодно от десятых процента до целых единиц |

Рост концентрации, ускорение роста концентрации СО и СН4 за счет ускорения разрушения биоты |

|

Истощение озонового слоя, рост озоновой дыры над Антарктидой |

Истощение озонового слоя продолжается на 1—2 % в год, рост площади озоновых дыр |

Сохранение тенденции истощения озонового слоя и роста озоновой дыры даже при прекращении выбросов ХФУ к 2000 г. |

|

Сокращение площади лесов, особенно тропических |

Сокращение площади лесов происходит со скоростью от 117 тыс. км2 в год (1980) до 180 ± 20 тыс. км2 в год (1989); сведение леса и его лесовостановление имеют соотношение 10:1 |

Сохранение тенденции; сокращение площади лесов в тропиках с 18 (1990) до 9—11 млн км2, сокращение площади лесов умеренного пояса |

|

Опустынивание |

Расширение площади пустынь (60 тыс. км2 в год), рост техногенного опустынивания, токсичных пустынь |

Сохранение тенденции; возможен рост темпов за счет уменьшения влагооборота на суше и накопления поллютантов в почвах |

|

Деградация зе мель |

Рост эрозии (24 млрд т ежегодно), снижение плодородия, накопление загрязнителей, закисление, засоление почв |

Сохранение тенденции, рост эрозии и загрязнения, сокращение сельскохозяйственных земель на душу населения |

|

Повышение уровня океана |

Подъем уровня океана на 1-2 мм в год |

Сохранение тенденции, возможно ускорение подъема уровня до 7 мм в год |

|

Стихийные бедствия, техногенные аварии |

Рост числа стихийных бедствий и техногенных аварий на 5-7 % в год; рост ущерба на 5-10 %, рост числа жертв на 6-12 % |

Сохранение и усиление тенденций |

|

Исчезновение биологических видов |

Быстрое исчезновение биологических видов |

Усиление тенденции по мере разрушения биосферы |

|

Качественное истощение вод суши |

Рост объема сточных вод, точечных и площадных источников загрязнения, числа поллютантов и их концентрации |

Сохранение и нарастание тенденций |

|

Накопление поллютантов в средах и организмах, миграция в трофических цепочках |

Рост массы и числа поллютантов, накопленных в средах и организмах, рост радиоактивности среды, «химические бомбы» |

Сохранение тенденций и возможное их усиление |

|

Ухудшение качества жизни, рост заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды (в том числе генетических), появление новых болезней |

Рост бедности, нехватка продовольствия, высокая детская смертность, высокий уровень заболеваемости, необеспеченность чистой питьевой водой в развивающихся странах; рост генетических заболевай, высокий уровень аварийности, рост потребления лекарств, рост аллергических заболеваний в развитых странах; пандемия СПИД в мире, понижение иммунного статуса |

Сохранение тенденций, рост нехватки продовольствия, рост числа заболеваний, связанных с экологическими нарушениями (в том числе генетических), расширение территории инфекционных заболеваний, появление новых болезней |