Общие требования безопасности к производственным процессам и оборудованию

Производственная безопасность (техника безопасности) - это система организационных и технических мероприятий, а также средств, обеспечивающих с определенной вероятностью (достаточным уровнем риска) защиту персонала от вредных и опасных производственных факторов.

Требования безопасности к производственным процессам регламентируются ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ «Процессы производственные. Общие требования безопасности» (с изменениями от 1 июля 1991 г.).

Согласно указанному стандарту безопасность производственных процессов должна обеспечиваться: выбором технологических процессов, а также приемов, режимов работы и порядка обслуживания производственного оборудования; выбором производственных помещений, исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, производственного оборудования; размещением производственного оборудования и организацией рабочих мест; выбором способов хранения и транспортирования исходных материалов, заготовок и отходов производства; профессиональным отбором и обучением работающих; применением средств защиты работающих; включением требований безопасности в нормативно-техническую документацию.

Проектирование, организация и проведение технологических процессов предусматривают: устранение непосредственного контакта с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими вредное действие; замену технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов, на процессы и операции, при которых указанные факторы отсутствуют или обладают меньшей интенсивностью; комплексную механизацию, автоматизацию, применение дистанционного управления технологическими процессами при наличии опасных и вредных производственных факторов; герметизацию оборудования; применение средств коллективной защиты работающих; рациональную организацию труда и отдыха с целью профилактики монотонности и гиподинамии, а также ограничения тяжести труда; своевременное получение информации о возникновении опасных и вредных производственных факторов на отдельных технологических операциях; систему контроля и управления технологическими процессами, обеспечивающую защиту работающих и аварийное отключение производственного оборудования; своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов.

Хранение исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства предполагает: применение способов хранения, исключающих возникновение опасных и вредных производственных факторов; использование безопасных устройств для хранения; механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ.

Применение средств защиты работающих обеспечивает: удаление опасных и вредных веществ и материалов из рабочей зоны; снижение уровня вредных факторов до величин, установленных действующими санитарными нормами; защиту работающих от действия опасных и вредных производственных факторов как при нормальном течении процесса, так и при возникающих нарушениях.

Большое значение для предупреждения травматизма, своевременного информирования работника о состоянии технологического процесса, оборудования имеет сигнализация. Технологическая сигнализация подразделяется на контрольную, предупредительную и аварийную.

Контрольная сигнализация используется для автоматического извещения о работе и останове отдельных механизмов и машин.

Предупредительная сигнализация используется для автоматического извещения персонала о возникновении опасных изменений технологического режима (достижение крайних, предельных значений технологических параметров, дальнейшее отклонение которых может привести к аварии, пожару, взрыву).

Аварийная сигнализация служит для извещения обслуживающего персонала об аварийном отключении оборудования.

Основополагающим стандартом, определяющим требования безопасности к производственному оборудованию, является ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

Безопасность оборудования согласно указанному стандарту обеспечивается: выбором рациональных схем конструкций производственного оборудования и их безопасных элементов; применением в конструкциях оборудования механизации, автоматизации, дистанционного управления, средств защиты, автоматической сигнализации, автоблокировок; герметизацией оборудования, применением средств улавливания и очистки загрязненного воздуха; снижением генерируемого шума; виброизоляцией оборудования; выполнением требований эргономики; включением соответствующих требований безопасности в техническую документацию на транспортирование, монтаж, эксплуатацию, ремонт и хранение оборудования.

Производственное оборудование и его отдельные узлы должны оснащаться защитными устройствами, исключающими опасное соприкосновение работающих с движущимися элементами оборудования и режущим инструментом; вылет режущего инструмента, движущихся и обрабатываемых материалов в рабочую зону; травмирование работающих при установке и смене режущих инструментов; выход за установленные пределы подвижных частей оборудования (кареток, суппортов, тележек, столов и др.).

Общими требованиями к средствам защиты являются: создание наиболее благоприятных для организма человека соотношений с окружающей внешней средой, высокая степень защитной эффективности, учет индивидуальных особенностей оборудования и инструмента, надежность, прочность, удобство обслуживания машин и механизмов.

К защитным средствам относятся: дистанционное управление, ограждения, предохранительные устройства, концевые выключатели, блокировки, электрические предохранители, реле, сигнализация, ограничители числа оборотов, ловители, тормозные устройства, срезные штифты, обгонные муфты и другие устройства. На одном и том же оборудовании может быть использовано несколько видов различных защитных устройств.

Общие требования безопасности изложены также в ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ «Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам», ГОСТ 12.2.04980 ССБТ «Оборудование производственное. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ «Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования»; Межотраслевых общих правил по охране труда (постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70 в редакции от 30 сентября 2011 г. № 96); Правилах по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением (постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 января 2016 г. № 7; Межотраслевых правилах по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ (постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 173 в редакции от 19 ноября 2007 г. № 150); Правилах охраны труда при работе на высоте (постановление Министерства труда Республики Беларусьот28 апреля2001 г. № 52 вредакцииот 19 ноября2007 г. № 150) и других ТНПА.

Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности труда

Значительную роль в повышении безопасности труда играет человеческий фактор. В результате трудовой деятельности возникают три вида психологических состояний человека: а) длительные, определяющие отношение человека к выполняемой им работе и его общий психологический настрой; б) временные, возникающие из-за различных нарушений в выполнении производственного процесса; в) периодические, связанные с изменением работоспособности.

Устойчивость работника к нестандартным ситуациям на производстве определяют путем проведения профессионального отбора. Профессиональный психологический отбор направлен на выявление людей, у которых процесс обучения дает максимальный эффект при минимальном времени обучения и личностные качества которых позволяют использовать их на работах со специфическими условиями труда.

Психологические причины возникновения опасных ситуаций подразделяются на следующие:

- нарушение мотивации действий человека, что проявляется в нежелании выполнения действий, обеспечивающих безопасность. Это состояние возникает, если человек недооценивает опасность, склонен к риску, критически относится к техническим рекомендациям, обеспечивающим безопасность;

- нарушение ориентации действий человека, что выражается в незнании норм и способов обеспечения безопасности, правил эксплуатации оборудования, выполнении трудовых процессов;

- несоблюдение исполнительской дисциплины, что связано с невыполнением правил и инструкций по безопасности в связи с несоответствием психофизических возможностей человека требованиям данной работы.

Определение психофизиологических причин позволяет наметить основные способы их устранения. Устранение причин, связанных с нарушением мотивации действий, достигается пропагандой, воспитанием и образованием в области безопасности труда; причины, обусловленные нарушением ориентации действия устраняются выработкой навыков и приемов безопасных действий; опасных ситуаций, вызванных несоблюдением исполнительной дисциплины, можно избежать с помощью профессионального отбора, периодическими медицинскими освидетельствованиями, прежде всего для специфических видов трудовой деятельности.

На надежность персонала влияют совокупность эмоциональных, волевых, мотивационных, интеллектуальных и других личностных качеств, обеспечивающих точное, безошибочное, адекватное восприятие сложившейся ситуации, своевременное и успешное выполнение регламентированных функций в различных режимах работы. Профессиональная надежность работника проявляется в работоспособности и функциональной готовности его психики работать в нормальных и экстремальных условиях на заданном уровне качества.

Работоспособность - состояние человека, определяемое возможностью физиологических и психических функций организма, которое характеризует его способность выполнять конкретное количество работы заданного качества за требуемый интервал времени.

Утомление - физиологическое состояние, наступающее вследствие напряженной или длительной деятельности и выражающееся в снижении работоспособности.

В процессе рабочего дня выделяют несколько периодов, которые отличаются производительностью работающего, они получили название стадий (фазы) работоспособности (рис. 5.1).

- Стадия врабатывания (I) включает три подстадии (активизация физиологических систем - первичная мобилизация (1), - наблюдается в момент начала деятельности и длится до нескольких минут, активизация анализаторов, переход организма в состояние готовности к восприятию информации. На психологическом уровне происходит построение плана деятельности и мысленное «проигрывание» ее ключевых этапов - гипермобилизация (2), поиск наиболее адекватного приспособления к требованиям деятельности - гиперкомпенсации (3).

- Стадия оптимальной работоспособности (II) характеризуется стабильными параметрами деятельности и организ-

Рис. 5.1. Стадии работоспособности в течение рабочего времени

ма. Она определяется как «устойчивое рабочее состояние» или состояние «функционального комфорта», отражающее оптимальность психофизиологических затрат (высокая продуктивность достигается минимальными затратами).

- Стадия полной компенсации (III) - снижение работоспособности и развитии начальных признаков состояния утомления, субъективно переживаемом как состояние усталости. Компенсация утомления происходит за счет волевых усилий и активизации физиологических механизмов, что отражается в более высоких, чем в период врабатываемости, вегетативных сдвигах и развитии состояния нервно-психического напряжения.

- Стадия неустойчивой компенсации (или выраженного утомления) (IV) характеризуется нарастающим утомлением и снижением работоспособности. В этом состоянии наблюдается выраженное чувство утомления и разнообразные по направленности и интенсивности изменения психофизиологических показателей.

- Стадия конечного порыва (V) - в конце работы может происходить кратковременное повышение продуктивности за счет привлечения «неприкосновенных» психофизиологических резервов организма.

- Стадия декомпенсации(VI) - прогрессивное снижение работоспособности, когда быстро нарастают симптомы утомления, снижается продуктивность и эффективность работы и наблюдаются значительные сдвиги во всех психофизиологических показателях, связанных с системами активации, дальнейшее выполнение деятельности может и должно быть прекращено.

Установлены периоды подъема (в 5-6, 11-12, 16-17, 20-21, 24-1 ч) и спада работоспособности (в 2-3, 9-10, 14-15, 18-19, 22-23 ч). Это нужно учитывать при организации режима труда и отдыха работающего.

У человека выражены и сезонные колебания работоспособности. В переходное время года, особенно весной, у многих людей появляются вялость, утомляемость, снижается интерес к работе. Это состояние называют весенним утомлением.

Всемирная организация здравоохранения дает определение: «Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов».

Вероятность ошибок в работе зависит от многих факторов:

- долговременных медицинских и психофизиологических характеристик личности (общего состояния здоровья, типа темперамента, скорости реакции и устойчивости внимания, характера человека и его способностей);

- сиюминутных медицинских и психофизиологических характеристик личности (состояния здоровья на текущий момент - болезнь, алкогольное или наркотическое опьянение, последствия травм, настроение, утомление и т.п.);

- наличия внешних возбудителей и раздражителей;

- уровня образования и развития, культурного уровня личности;

- квалификации специалиста в области выполняемых работ;

- комфортности условий работы;

- степени удовлетворенности работой;

- качества нормативно-технических и организационно-распорядительных документов (четкость изложения требований, однозначность их понимания).

Основы электробезопасности

Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает термическое, электролитическое, механическое и биологическое воздействия.

Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца и других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства.

Электролитическое действие тока проявляется в разложении органических жидкостей, в том числе и крови, что сопровождается значительными нарушениями их физико-химического состава.

Механическое действие тока выражается в разрыве, расслоении и других повреждениях различных тканей организма, в том числе мышечной ткани, стенок кровеносных сосудов, сосудов легочной ткани и др.

Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов, протекающих в нормально действующем организме и связанных с его жизненными функциями.

Различают два вида поражения электрическим током: электрические травмы, результатом которых являются внешние поражения тела (ожоги, электрические знаки, электрометаллизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия), и электрический удар, связанный с поражением всего организма.

Экспериментальные исследования показали, что человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты силой 0,6-1,6 мА и постоянного тока 5-7 мА. Эти токи не представляют серьезной опасности для деятельности организма человека, и так как при такой силе тока возможно самостоятельное освобождение человека от контакта с токоведущими частями, то допустимо его длительное протекание через тело человека.

В тех случаях, когда раздражающее действие тока становится настолько сильным, что человек не в состоянии освободиться от контакта, возникает опасность длительного протекания тока через тело человека. Длительное воздействие таких токов может привести к затруднению и нарушению дыхания. Для переменного тока промышленной частоты сила неотпускающего тока находится в пределах 6-20 мА и более. Постоянный ток не вызывает неотпускающего эффекта, а приводит к сильным болевым ощущениям, они возникают при прохождении тока 15-80 мА и более.

При протекании тока в несколько сотых долей ампера возникает опасность нарушения работы сердца. Может возникнуть фибрилляция сердца, т.е. беспорядочные, некоординированные сокращения волокон сердечной мышцы, при этом сердце не в состоянии гнать кровь по сосудам, - происходит остановка кровообращения. Фибрилляция длится, как правило, несколько минут, после чего происходит энергетическое истощение сердечной мышцы и следует полная остановка сердца. Пороговые фибрилляционные токи зависят от массы организма, длительности протекания тока и его пути. Верхний предел фибрилля- ционного тока - 5 А. Ток более 5 А как переменный, так и постоянный, вызывает немедленную остановку сердца, минуя состояние фибрилляции.

Кроме величины протекающего через тело человека тока в исходе поражения большое значение имеет его путь. Поражение будет более тяжелым, если на пути тока оказываются сердце, легкие, головной и спинной мозг.

Ток, протекающий через тело человека, попавшего под напряжение, зависит от величины приложенного напряжения и длительности его воздействия. С увеличением напряжения тока сопротивление тела человека уменьшается, что приводит к увеличению протекающего тока, такая же реакция организма и при длительности воздействия тока.

На опасность поражения электрическим током влияют индивидуальные особенности людей. Ток, вызывающий лишь слабые ощущения у одного человека, может быть неотпускающим для другого в зависимости от состояния нервной системы, массы тела, физического развития, пола и всего организма в целом. Установлено, что для женщин пороговые значения тока приблизительно в 1,5 раза ниже. У одного и того же человека пороговые значения тока изменяются в зависимости от состояния организма, нервной системы, утомления и т.п.

Опасность поражения электрическим током зависит также от частоты тока; переменный ток частотой 50 Гц является самым неблагоприятным. Установлено, что сила фибрилляционного тока при 400 Гц примерно в 3,5 раза больше фибрилляционного тока при частоте 50 Гц, поэтому повышение частоты тока применяют как одну из мер повышения электробезопасности.

Поражение электрическим током может произойти в следующих случаях: при однофазном прикосновении человека, не изолированного от земли, к неизолированным токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением (прикосновение к одной из фаз, находящейся под напряжением); при приближении человека, не изолированного от земли, на опасное расстояние к токоведущим, не защищенным изоляцией частям электроустановок, находящихся под напряжением; при прикосновении человека, не изолированного от земли, к корпусам электрических машин, трансформаторов, светильников и к другим металлическим нетоковедущим частям оборудования, которые могут оказаться под напряжением при замыкании одной из фаз на корпус; при освобождении другого человека, находящегося под напряжением; при контакте с двумя точками в поле растекания тока, имеющими разные потенциалы (включение под напряжение шага); при двухфазном прикосновении (одновременное прикосновение к двум неизолированным частям электроустановки, находящимся под напряжением разных фаз).

Поражение человека при случайном прикосновении к токоведущим частям электрической сети зависит от схемы прикосновения человека, напряжения сети, схемы самой сети, режима нейтрали сети, качества изоляции токоведущих частей от земли, емкости токоведущих частей относительно земли и т.п. Наибольшую опасность представляет двухфазное прикосновение. Условия электробезопасности зависят и от параметров окружающей среды (влажность, температура, наличие токопроводящей пыли, материал пола и др.).

Тяжесть поражения током зависит от плотности и площади контакта человека с частями, находящимися под напряжением. Наличие заземленных металлических конструкций и полов приводит к тому, что человек практически постоянно связан с одним полюсом (землей) электроустановки. В этом случае любое прикосновение человека к токоведущим частям сразу приводит к двухполюсному включению его в электрическую цепь. Токоведущая пыль и влага создают дополнительные условия для электрического контакта, как с токоведущими частями, так и с землей.

Опасность поражения электрическим током в значительной степени зависит от условий окружающей среды, в которых будет эксплуатироваться электрооборудование. Помещения по характеру окружающей среды подразделяются на нормальные, сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные и с химически активной или органической средой.

По степени опасности поражения людей электрическим током помещения подразделяются на три категории: помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью и особо опасные помещения.

Электробезопасность - это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Электрическая изоляция различных токоведущих проводов, частей оборудования (внутренние электрические сети, статорные обмотки электродвигателей, обмотки трансформаторов и т.п.) является основой обеспечения электробезопасности. Надежная и качественная электрическая изоляция может обеспечить 100 % электробезопасности. Однако на практике электрическая изоляция может быть разрушена от механических повреждений, действия химически активной среды, повышенной температуры, неправильной эксплуатации электроустановок. Различают рабочую, дополнительную, двойную и усиленную электрическую изоляцию.

В целях обеспечения электробезопасности используются также следующие способы и средства: защитное заземление, зануление, защитное отключение, выравнивание потенциалов, малые напряжения, электрическое разделение сетей, изоляция токоведущих частей, оградительные устройства, предупредительная сигнализация, блокировки, знаки безопасности, электрозащитные средства и др.

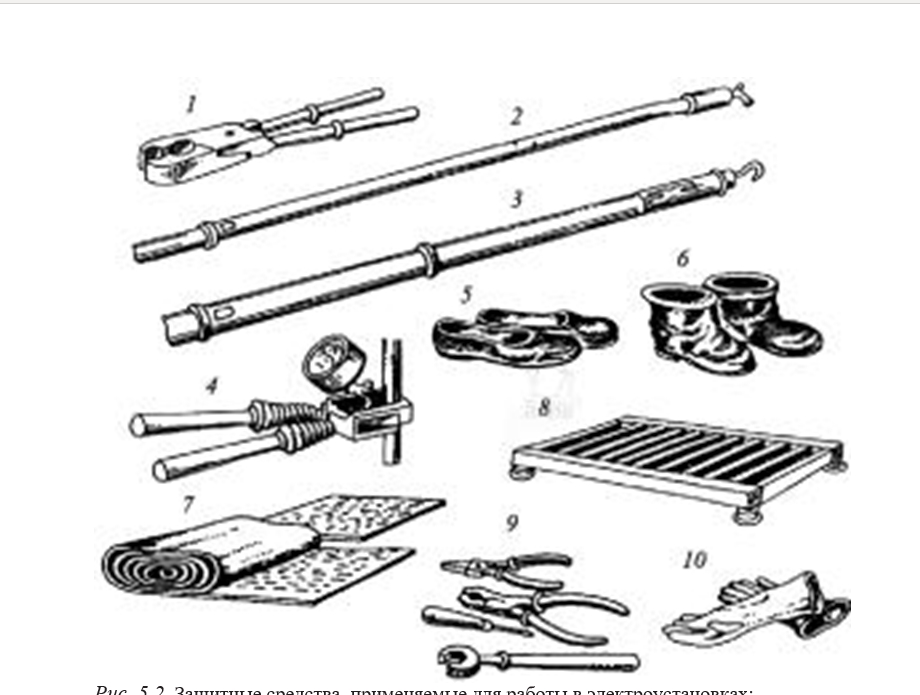

Электрозащитные средства в зависимости от назначения подразделяются на изолирующие, ограждающие и вспомогательные (рис. 5.2).

Изолирующие защитные средства делят на основные и дополнительные. К основным защитным средствам относят те, изоляция которых рассчитана на рабочее напряжение электроустановки и допускает прикосновение к токоведущим частям. В электроустановках до 1000 В - это диэлектрические перчатки, изолирующие штанги, инструменты с изолированными ручками, токоизмерительные клещи, указатели напряжения. В электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующие штанги, изолирующие и токоизмерительные клещи, указатели напряжения.

К дополнительным средствам защиты в электроустановках до 1000 В относятся: диэлектрические галоши, коврики, изолирующие подставки. В электроустановках свыше 1000 В - диэлектрические перчатки, боты, коврики, изолирующие подставки.

Ограждающие средства предназначены для временного ограждения токоведущих частей, а также для заземления от-

Рис. 5.2. Защитные средства, применяемые для работы в электроустановках: 1 - изолирующие клещи; 2 - изолирующая штанга; 3 - указатель напряжения; 4 - токоизмерительные клещи; 5 - диэлектрические галоши; 6 - диэлектрические боты; 7 - диэлектрические коврики; 8 - изолирующая поставка; 9 - слесарно-монтажный инструмент с изолирующими ручками; 10 - диэлектрические перчатки

ключенных токоведущих частей с целью устранения опасности при случайном появлении напряжения (временные заземления).

К вспомогательным средствам относятся защитные очки, рукавицы, предохранительные пояса, страховочные канаты, «когти» и др.

Требования электоробезопасности изложены в целом ряде ТНПА: Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ГОСТ 12.1.018-79 ССБТ); Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ТКП 181-2009 в редакции от 11 марта 2014 г. N° 6); Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ТКП 427-2012) и др.

Статическое электричество - это совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов изделий или на изолированных проводниках.

В производственных условиях накопление зарядов статического электричества происходит в следующих случаях:

- при наливе электризующихся жидкостей (этилового эфира, сероуглерода, бензола, бензина, толуола, этилового и метилового спирта) в незаземленные резервуары, цистерны и другие емкости. Электростатический потенциал достигает 18 00020 000 В (при свободном падении струи жидкости в наполняемые сосуды и большой скорости истечения жидкостей);

- во время протекания жидкостей по трубам, изолированным от земли, или по резиновым шлангам (с увеличением скорости истечения жидкости величина заряда увеличивается);

- при выходе из сопел сжиженных или сжатых газов, особенно если в них содержится тонко распыленная суспензия или пыль;

- во время перевозки жидкостей в незаземленных цистернах и бочках;

- при фильтрации через пористые перегородки или сетки;

- при очистке тканей, загрязненных диэлектрическими жидкостями, и тому подобных процессах;

- при движении пылевоздушной смеси в незаземленных трубах и аппаратах (пневмотранспорте, при размоле, просеивании, аэросушке, процессах в кипящем слое и т.п.);

- в процессах перемешивания веществ в смесителях;

- при механической обработке пластмасс (диэлектриков) на станках и вручную;

- во время трения трансмиссионных ремней (прорезиненных и кожаных диэлектриков) о шкивы. Электростатический потенциал достигает порядка 70 000-80 000 В;

- от трения шлифовальной шкурки (ленточно-шлифовального станка) о шкивы, утюжок и обрабатываемый материал;

- от трения диэлектриков между собой.

Заряды статического электричества могут накапливаться и на людях, особенно при пользовании обувью с не проводящими электрический ток подошвами; одеждой и бельем из шерсти, шелка и искусственных волокон; при передвижении по непроводящему покрытию пола и при выполнении ряда ручных операций с веществами-диэлектриками, например на отделочных работах, резке пенополистирола и др. Статическое электричество может нарушать технологические процессы, создавать помехи в работе электронных приборов автоматики и телемеханики, приводить к порче или разрушению материалов, коррозии металлов, ухудшению свойств смазочных масел и т.д.

Физиологическое действие статического электричества зависит от освободившейся при искровом разряде энергии и может ощущаться в виде слабого, умеренного и сильного укола или толчка. Эти уколы и толчки не опасны, так как сила тока разряда статического электричества ничтожно мала. Но такое воздействие может привести к тяжелым несчастным случаям вследствие рефлекторного движения вблизи не огражденных движущихся частей, падения с высоты и др. Длительное действие зарядов статического электричества (например, при ручных операциях) может оказать вредное влияние на здоровье работающих и вызвать заболевания, особенно нервной системы.

К методам защиты от статического электричества относят: уменьшение интенсивности генерации зарядов; рассеивание зарядов за счет проводимости материала, проводимости окружающей среды; создание условий, исключающих электростатический разряд; создание условий, исключающих воспламенение.

Разряды атмосферного электричества (молния) при поражении зданий, сооружений, людей и животных также могут наносить большой ущерб. Во время грозы работа и передвижение на открытом воздухе должны быть приостановлены. Необходимо укрыться в помещении, а при его отсутствии принять меры безопасности: все металлические предметы сложить в удалении не менее 10 м от места, где люди будут пережидать грозу. Необходимо занять безопасное место на поляне, участке молодняка, между деревьями, растущими в 20 и более метрах одного от другого; в холмистой местности - на середине склона. По возможности расположиться на изолирующем материале (сухой валежник, береста и т.д.).

Требования безопасности при работе на персональном компьютере

Видеодисплейные терминалы (ВДТ), электронно-вычислительные машины (ЭВМ) и персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ, ПК) в современном мире занимают значительное место. На пользователя компьютера одновременно могут оказывать воздействие более 30 вредных и опасных производственных факторов (повышенный уровень электромагнитных излучений; ионизирующих излучений; статического электричества; повышенная напряженность электростатического поля; повышенная или пониженная ионизация воздуха; повышенная яркость света; прямая и отраженная блесткость; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; статические перегрузки костно-мышечного аппарата и динамические локальные перегрузки мышц кистей рук; перенапряжение зрительного анализатора; умственное перенапряжение; эмоциональные перегрузки; монотонность труда и т.д.).

Документация на проектирование, изготовление и эксплуатацию новых (модернизированных) ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийных устройств не должна противоречить требованиям действующих технических нормативных правовых актов. ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийные устройства подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе.

Реализация и эксплуатация новых (модернизированных) ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийных устройств на территории Республики Беларусь без санитарно-гигиенического заключения не допускается. Работа с ВДТ и ЭВМ в Республике Беларусь регламентируется СанПиН «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» и ГН «Предельно допустимые уровни нормируемых параметров при работе с ВДТ и ЭВМ» (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 59) и локальными ТНПА.

При работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ должны соблюдаться:

- требования к ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийным устройствам (уровни физических факторов: электромагнитные и электростатические поля, уровни вибрации, инфракрасного, видимого и мягкого рентгеновских излучений; конструкция, дизайн и совокупность эргономических параметров);

- требования к помещениям для работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ;

- требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ;

- требования к освещенности на рабочих местах, оборудованных ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ;

- общие требования к организации рабочих мест пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ;

- требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ для взрослых пользователей;

- требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ для обучающихся учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования;

- требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ для обучающихся иных типов учреждений образования;

- требования к организации медицинского обслуживания взрослых пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ;

- общие требования к организации режима труда и отдыха при работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ для взрослых пользователей;

- требования к организации занятий обучающихся с использованием ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ всех типов учреждений образования.

Инструментальный контроль и гигиеническая оценка вредных производственных факторов при работе с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийными устройствами производится специальными лабораториями, аккредитованными в установленном порядке:

- при аттестации рабочих мест по условиям труда;

- при комплексной гигиенической оценке условий труда работников;

- при вводе ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в эксплуатацию, а также организации новых и переоборудованию существующих рабочих мест;

- после проведения организационно-технических мероприятий, направленных на нормализацию вредных производственных факторов;

- в рамках государственной санитарно-гигиенической экспертизы;

- при проведении производственного контроля.

Уровни вредных производственных факторов, создаваемые ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийными устройствами, не должны превышать ПДУ (ПДК), и устанавливаются в зависимости от следующих категорий производимых работ:

- категория I - выполнение основной работы на ВДТ в диспетчерских, операторских, расчетных кабинах и постах управления, залах вычислительной техники и другое, а также в помещениях с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ всех типов учреждений образования;

- категория II - выполнение работы на ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в помещениях, где работают инженерно-технические работники, осуществляющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль;

- категория III - выполнение работы в помещениях операторов ЭВМ (без дисплеев);

- категория IV - выполнение работы на ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в помещениях для размещения шумных агрегатов (алфавитно-цифровые печатающие устройства, принтеры и др.).

Площадь одного рабочего места для пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2.

Минимальная площадь одного рабочего места для взрослых пользователей и обучающихся учреждений профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования с использованием ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ на базе ЭЛТ может составлять не менее 4,5 м2 при следующих условиях:

- отсутствие на рабочем месте периферийных устройств (принтер, сканер и др.);

- продолжительность работы должна составлять не более 4 часов в день.

Площадь одного рабочего места для пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные и др.) должна составлять не менее 4,5 м2.

Не допускается размещение мест для пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ во всех учреждениях образования в цокольных и подвальных помещениях. При размещении рабочих мест с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. Рабочие места с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом. При выполнении творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется рабочие места с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5-2,0 м.

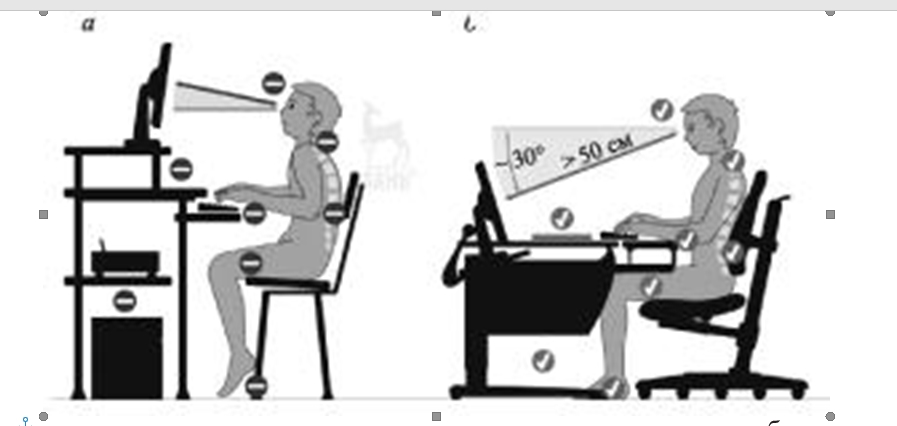

Экран видеомонитора должен находиться на расстоянии 600-700 мм от глаз пользователя, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов (рис. 5.3).

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого обо-

Рис. 5.3. Организация рабочего места пользователя ЭВМ:а - неправильная организация рабочего места; б - правильная организация рабочего места

рудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5-0,7.

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы.

Поверхности периферийных устройств (клавиатура, манипулятор «мышь», принтер, сканер и др.) необходимо протирать мягкой ветошью с применением специальных или бытовых чистящих средств, не содержащих кислот и отбеливателей, не реже 1 раза в неделю.

Протирание периферийных устройств производится при выключенном оборудовании методом и средствами, не влияющими на работоспособность данных устройств.

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. Модульными размерами рабочей поверхности стола для ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ, на основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует

считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать:

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;

- поверхность сиденья с закругленным передним краем;

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углов наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов;

- высоту опорной поверхности спинки 300 ± 20 мм, ширину не менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм;

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости 0 ± 30 градусов;

- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260-400 мм;

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной - 50-70 мм;

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 ± 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками 350-500 мм.

Рабочее место для пользователя ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к взрослому пользователю, или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

Лица, работающие с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ более 50 % рабочего времени (профессионально связанные с эксплуатацией ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ), должны проходить обязательные медицинские осмотры в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь. К непосредственной работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

Женщинам со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью необходимо ограничить время работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ до трех часов за рабочий день (смену) с учетом:

- обязательной организации оптимальных условий труда по тяжести и напряженности в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- обязательной организации оптимальных параметров микроклимата и ионизации воздуха помещений;

- обязательного соблюдения предельно допустимых уровней параметров физических факторов, создаваемых на рабочем месте при работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ;

- регламентированных перерывов.

При невозможности организации работ в соответствии с требованиями по причинам, связанным с особенностями технологического процесса, женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью должны быть переведены на работы, не связанные с использованием ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ.

Режимы труда и отдыха при работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ должны определяться видом и категорией трудовой деятельности.

Виды трудовой деятельности разделяются на три группы:

- группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ с предварительным запросом;

- группа Б - работа по вводу информации;

- группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.

При выполнении в течение рабочего дня (смены) работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ следует принимать такую, которая занимает не менее 50 % времени в течение рабочей смены или рабочего дня (смены).

Виды трудовой деятельности разделяются на три категории по тяжести и напряженности работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ, которые определяются:

- для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за рабочий день (смену), но не более 60 000 знаков за смену;

- для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочий день (смену), но не более 40 000 знаков за смену;

- для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ за рабочий день (смену), но не более 6 часов за рабочий день (смену).

Для инженеров, обслуживающих учебный процесс в кабинетах (аудиториях) с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ, продолжительность работы не должна превышать 6 часов в день.

Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим законодательством о труде и правилами внутреннего трудового распорядка организации.

Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья профессиональных пользователей, на протяжении рабочего дня (смены) должны устанавливаться регламентированные перерывы (табл. 5.1).

Таблица 5.1. Время регламентированных перерывов в зависимости от продолжительности рабочего дня (смены), вида и категории трудовой деятельности с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ

|

Категория работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ |

Уровень нагрузки за рабочий день (смену) при видах работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ |

Суммарное время регламентированных перерывов, мин |

|||

|

Группа А, количество знаков |

Группа В, количество знаков |

Группа В, час |

при 8-часовом рабочем дне (смене) |

при 12часовом рабочем дне (смене) |

|

|

I |

До 20 000 |

До 15 000 |

До 2,0 |

30 |

70 |

|

II |

До 40 000 |

До 30 000 |

До 4,0 |

50 |

90 |

|

III |

До 60 000 |

До 40 000 |

До 6,0 |

70 |

120 |

При несоответствии фактических условий труда рекомендуемым требованиям, время регламентированных перерывов следует увеличить на 30 %.

Продолжительность непрерывной работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 ч. При работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 ч) независимо от категории и вида трудовой деятельности суммарная продолжительность регламентированных перерывов должна увеличиваться на 60 мин.

При 8-часовом рабочем дне (смене) и работе на ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ регламентированные перерывы следует устанавливать:

- для I категории работ - через 2 ч от начала рабочего дня (смены) и через 2 ч после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин каждый;

- для II категории работ - через 2 ч от начала рабочего дня (смены) и через 1,5-2 ч после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин каждый или продолжительностью 10 мин через каждый час работы;

- для III категории - через 1,5-2 ч от начала рабочего дня (смены) и через 1,5-2 ч после обеденного перерыва продолжи-

тельностью 20 мин каждый или продолжительностью 15 мин через каждый час работы.

При 12-часовом рабочем дне (смене) регламентированные перерывы должны устанавливаться в первые 8 ч работы аналогично перерывам при восьмичасовом рабочем дне (смене), а в течении последних 4 ч работы независимо от категории и вида работ каждый час продолжительностью 15 мин.

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития статического утомления необходимо выполнять физкультурные минутки. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности целесообразно применять чередование операций.